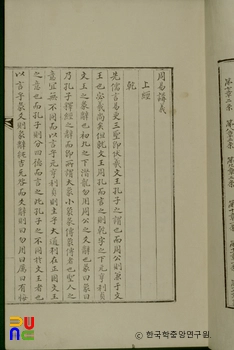

주역강의 ()

정조는 학문을 진흥하고 자신의 정치적 기반을 강화하려는 목적에서 규장각을 설치하였다. 그 자신도 그 곳에서 젊은 학자들과 유학의 경전을 중심으로 학문 활동을 활발하게 하였다. 특히, 사서삼경을 각 경전별로 체계적으로 초계문신들에게 과제를 주고 그 연구 성과를 정리해 책으로 편찬케 하였다.

『주역』에 대해서는 1783년(정조 7)에 내린 임금의 조문(條問)과 그것에 대한 답변을 1785년 규장각신 김희(金熹)에게, 1784년의 조문과 답변은 1791년 초계문신 서유구(徐有榘)에게 편집하게 해 이 책을 완성시켰다. 1책으로 필사본이 규장각에 전해지고 있다.

순조대에 간행된 정조의 문집 『홍재전서(弘齋全書)』에 <경사강의>의 일부가 권101에서 권105에 걸쳐 수록되어 있다. 『홍재전서』에 수록된 것이 내용을 파악하기에 좀더 편리하므로 여기에서는 그것을 중심으로 설명한다.

각 조문과 그에 대한 답변을 대응시켜 수록하였다. 정조의 조문은 전문을 싣고 신하들의 답변은 중요한 부분을 추려 수록하였다.

권101에서 권104까지는 1783년에 선발된 이현도(李顯道)·조제로(趙濟魯)·이면긍(李勉兢)·김계락(金啓洛)·김희조(金熙朝)·이곤수(李崑秀)·윤행임(尹行恁)·성종인(成種仁)·이청(李晴)·이익진(李翼晉)·심진현(沈晉賢)·신복(申馥)·강세륜(姜世綸) 등이 답변에 참여하였다.

건괘(乾卦)에서 미제괘(未濟卦)에 이르는 64괘와 계사전(繫辭傳)·설괘전(說卦傳)·서괘전(序卦傳)·잡괘전(雜卦傳)의 각 장을 주제로 한 문답인데, 64괘와 계사전에 대한 것이 거의 전부이다.

권105는 1784년에 선발된 이서구(李書九)·정동관(鄭東觀)·한치응(韓致應)·한상신(韓商新)·홍의호(洪義浩)가 참여하였다. 앞에서와 같이 체계적으로 짜여 있지 않고 총론과 건괘·수괘(需卦)·대축괘(大畜卦)·이괘(履卦)·동인괘(同人卦)·대유괘(大有卦)·간괘(艮卦)에 대한 문답들로 구성되어 있다.

『주역』에 대한 잘못된 설명을 바로잡고 『주역』의 본령을 되찾으려는 목적에서 만들어진 책이다. 의리로써 상수(象數)를 추론하려는 정이(程頤)·정호(程顥)의 입장과 상수로써 의리를 실으려는 주희(朱熹)의 입장을 중심으로 하고 있다.

그러면서도 상수는 공연한 분주함에 빠지기 쉽고 의리는 체험에 의해 절실해진다는 점을 들어, 각 조문은 의리를 좇아 논리를 잡아나가되 때때로 상수로써 보완하는 입장을 취하였다.