질그릇

흔히 도기(陶器)라고 불린다. 질그릇으로서 ‘도기’는 현재 토기(土器)와 도기(陶器)로 나뉘어 쓰이고 있다.

토기라는 명칭이 20세기에 들어와서 쓰이는 용어인데 비해 삼국시대부터 오늘에 이르기까지 널리 쓰인 말은 도기였다.

도기에는 약한 연질의 연질도기(軟質陶器)와 단단한 경질의 경질도기(硬質陶器)가 있고, 유약(釉藥)을 바른 시유도기(施釉陶器)와 유약을 바르지 않은 무유도기(無釉陶器)가 있다. 기형·문양·유약·태토·굽·가마·변천·용도 등을 통해 고려시대와 조선시대의 질그릇을 살펴보면 다음과 같다.

① 기형(器形) : 향완(香盌), 작은 주전자[小注子], 작은 병[小甁], 큰입병[廣口甁], 납작병[扁甁], 병(甁), 매병(梅甁), 표주박 모양의 병[瓢形甁], 긴목병[長頸甁], 정병(淨甁), 큰항아리[大壺], 납작단지[扁壺], 긴몸항아리[長身壺], 작은 단지[小壺], 전이 있는 단지[壺], 주전자, 대발(大鉢), 항아리[缸], 장군, 대합(大盒), 완(盌), 접시 등으로 구분되는데, 항아리류와 병류가 가장 많이 제작되었다.

항아리류는 청자와 같은 형태도 있으나 대부분 질그릇 특유의 형태이며, 녹갈색·황갈색 유약을 바른 조질청자(粗質靑磁)들과 관련 있는 형태와 비슷한 예들이 대부분으로 시기에 따라 제작되었다.

큰 종류의 항아리들이 초기부터 제작되었는데, 완도 바다 밑에서 발굴된 12세기 초반의 도자기 중에 60㎝에 달하는 회흑색의 항아리가 발견된 바 있고, 1124년의 ≪고려도경 高麗圖經≫도 180㎝의 독이 있었음을 말해 주고 있어 중기까지 계속 만들어져 사용되었음을 알 수 있다.

중간 크기의 20∼30㎝짜리 항아리들이 많은데 몸체에 참외골이 파여 있는 것, 한 쪽이나 양쪽이 편평한 것, 입이 각이 지고 넓은 것, 전이 달린 것 등 다양하다. 작은 종류의 단지 역시 중간 크기의 것과 비슷한 15∼20㎝ 내외로 초기부터 후기에 이르기까지 계속 만들어졌다.

병은 입이 넓은 병, 목이 긴 병, 입이 나팔처럼 벌어진 병, 짧은 목 병 등이 있으며, 이 가운데 소형으로서 대표적인 기형으로는 청자와 닮은 매병, 표주박모양의 병, 정병이 있다.

매병은 12세기부터 14세기에 이르기까지 청자의 기형과 닮게 제작되어 신분에 따라 사용되었던 것이 아닌가 추정된다. 특히 몸체가 잘록하거나 입이 벌어진 13∼14세기의 매병은 몸체에 참외모양의 골이 패어 있는 것이 특색이다.

표주박모양의 병 역시 13∼14세기의 형태로 나타나 있으며, 정병 역시 청자의 기형과 청동기의 형태를 그대로 닮았음이 확인되었다. 정병은 대·중·소형이 남아 있는데, 불교 의식에 사용하던 기명(器皿)으로 회백색의 연질로 제작된 예가 많다.

작은 병들은 기름병으로 사용되었던 것으로 보이며 톱니무늬 병, 띠문이 있는 병, 목이 긴 병 등이 청자 소병과 같은 형태로 제작되었다. 주전자로는 참외모양 주전자, 병모양 주전자, 통모양[筒形] 주전자 등이 있으며, 대체로 청자나 청동기 주전자의 형태를 본받고 있고 12∼13세기의 모습으로 남아 있다.

큰합[大盒]은 장골(藏骨)용기로 사용되었던 것으로 보이는데, 긴 통 모양의 특이한 모습이다. 큰 반합(飯盒)모양의 대합 안에 작은 합을 넣어 가운데 합은 뼈단지[骨壺]로 사용하고, 주변의 합에는 오곡 등의 곡식을 담아 사용하던 것으로 그 형태가 풍만하고 안정되었다. 이러한 장골용기는 삼국시대 이래의 전통을 이어받은 것으로 고려시대에도 계속 만들어 사용했음을 알 수 있다.

큰발[大鉢]과 항아리는 청자에서도 보이는 것으로 전[口部]이 안으로 오므려진 것이 특징이며 연질의 질그릇으로 만들어졌다.

장군으로는 대형·중형·소형이 있으며, 오직 질그릇의 기형에만 보이는 것으로 조선시대 장군의 모체를 이룬다. 대체로 옆의 한쪽 면으로 세우도록 되어 있고 다른 쪽은 둥그렇게 솟아 있는데 주로 고려 후기에 제작된 것이다.

② 문양(文樣) : 초기부터 후기에 이르기까지 타날기법에 의해 생긴 돗자리, 격자무늬가 그릇의 몸체에 장식되었다. 초기·중기에는 면을 지우던 것을 후기에는 그냥 남겨둔 듯 고려 후기의 기형에 많이 보이고 있어 특징의 하나를 이루고 있다.

몸체에는 대부분 물레의 흔적이 남았으며, 대합에는 무늬로서의 효과도 고려한 듯 수많은 회전선이 나타나 있는 예도 있다.

항아리나 병의 경우, 목과 어깨 부분에 단순화된 파상선문(波狀線文)을 굵은 음각선으로 나타내어 변화를 주거나 톱니바퀴무늬를 찍어 나타낸 경우도 있다.

또한 초기의 경우, 굵은 돌대를 어깨 부분에 두르고 있는 예도 있으나 고려의 질그릇들은 대부분 무늬가 없는 것이 중요한 특징이라고 말할 수 있다.

③ 유약(釉藥) : 대부분 가마에서 구울 때 재[灰]가 기면(器面) 위에 떨어져 흘러내린 회유(灰釉)가 자연적으로 생긴 것이 많으며, 그중에는 오랜 세월 부식으로 광택이 없어진 예가 많다. 녹갈색·암갈색의 회유는 회흑색(灰黑色) 경질도기에 주로 보이며, 인공적으로 잿물을 씌워 회흑색이 보이는 예는 거의 없다.

다만 조질청자 또는 흑갈유도자(黑褐釉陶磁) 중에 질그릇과 같은 기형에 유약을 바른 예가 있어 고려시대에는 흑갈유의 도기들이 질그릇과 함께 제작되었음을 알 수 있다.

④ 태토(胎土) : 철분이 많은 점토(粘土)로 제작되어 회청색·회흑색의 경질도기와 회백색·회흑색의 연질도기로 구분되는데, 구운 온도에 따라 차이가 생긴다. 이는 삼국시대 질그릇의 전통을 계속 이은 것으로 큰 변화가 없음을 말해 주고 있다.

이러한 질그릇의 전통은 조선 초기까지 계속 이어지다가 시루와 같은 특수한 예로 오늘에 이르기까지 남아 있으며, 항아리·독 등은 조선 중기 이후 흑갈색의 유약이 씌워진 옹기류로 계속 전통이 이어진 것으로 보인다.

⑤ 굽 : 대부분 평저(平底)를 기본으로 하며, 드물게 청자를 닮은 병 중에 안으로 깎은 낮은 굽의 흔적이 있는 예도 있다. 물레판에 바닥을 다지고 그 가장자리에 흙띠를 부착시켜 만든 듯 대부분의 질그릇에는 굽의 가장자리에 바닥과 몸체의 이음자국이 선명히 나타나 있는 것이 특징이다.

삼국시대에는 고배나 장경호와 같이 높은 굽을 부착시킨 예도 있고, 통일신라시대 질그릇 역시 낮은 굽을 부착시킨 예가 있으나, 고려시대에는 거의 굽이 없는 평저의 전통을 고수하고 있다.

이는 굽이 있는 청자의 기명(器皿)과는 다른 제작 방법으로 만들어진 고려 질그릇의 굽의 전통이라고 생각된다.

⑥ 가마터[窯址] : 발굴 조사된 곳이 10세기경의 영암 구림리 가마터뿐인데, 구릉을 이용하여 파고 들어간 긴 터널형으로 처음에는 좁아졌다 넓어지는 독사머리형의 긴 가마였다.

그러나 11∼12세기의 강진 용운리 일대의 청자 가마터 주변에 남아 있는 질그릇 가마들은 너비 1m, 길이 7∼8m의 구릉을 터널형으로 파고들어간 형태로 발견되고 있다.

고려 질그릇의 제작은 자연 구릉을 이용한 굴 형식의 가마로서 환원염(還元焰)과 연기먹음을 하던 구조였음을 확인할 수 있다. 이러한 가마의 구조는 기와가마의 구조와 비슷한 것으로 조선 후기까지 계속 이어졌던 것으로 보인다.

⑦ 변천(變遷) : 초기(918∼1100)·중기(1100∼1250)·후기(1250∼1392)로 나누어 파악할 수 있다. 고려 초기의 질그릇은 통일신라 질그릇의 전통을 그대로 이어받아 경질의 회청색 질그릇과 연질의 회흑색·회백색의 질그릇들이 제작되었다.

돌대 장식이 있는 큰 항아리들과 사각형, 큰입병 작은 병, 큰사발 들이 새로운 시대를 예고하듯 특색있게 만들어지고 있었으며, 11세기에 들어서서는 전형적인 광구병·항아리들이 제작된다.

기벽(器壁)도 얇아지고 세련되며 접시·합·완 등은 청자로 제작되어 구분되는 듯하다. 주로 회청색의 경질도기가 주류를 이루어 제작된다.

중기의 질그릇은 청자의 발달과 함께 더욱 세련되며, 매병·기름병·주전자 발·정병 등이 청자·청동기와 같은 기형으로 제작된다. 기벽은 초기보다 두꺼워지고 있으며 드물게 쇳소리가 날 정도의 경질도기들이 제작되었다.

그릇의 뒷면에 자연유가 씌워져 흑갈색을 띠는 예도 있으며, 산화되어 광택을 잃은 예도 있다. 그릇 바닥은 대부분 편평하며 물레의 흔적이 몸체에 남아 있다.

후기의 질그릇들은 기벽이 두꺼워지고 생활에 널리 쓰이는 데 편리하도록 밑이 넓고 안정된 형태로 튼튼하게 제작되었으며, 몸체의 기면에는 타날기법의 돗자라무늬들과 파선(波線)의 음각선이 장식된 예가 많아 중기의 도기와 구별된다. 매병·장군·호·술병 등이 주류를 이룬다.

⑧ 용도(用途) : 고려시대 일상생활에 청동기·목기·청자·칠기 등과 함께 널리 사용되었던 것으로 보인다. ≪고려도경 高麗圖經≫ 23권 <잡속 2 시수조 雜俗 2, 施水條>에 따르면, 물을 보시(布施)하고 백미(白米)를 저장하는 그릇으로 큰 독을 마련하여 원호 및 구제시설로 이용하고 있음을 알 수 있다.

또 <잡속 토산조 雜俗 土産條>에서도, 과일을 저장하기 위해 도기(질그릇)를 땅 속에 묻어 보관할 뿐만 아니라 조미료인 초(酢)의 저장용으로 질그릇이 이용되고 있음을 말해 주고 있다.

또, 32권 <와준조 瓦尊條>에 2품(二品)의 청법주(淸法酒)를 와준(瓦尊)에 자장하였다는 기록이 있고 <기명 3 수옹조 器皿3 水瓮條>에는 물항아리가 도기로서 넓은 배에 높이가 6척(1.8m)에 달하는 큰 독이며 배의 식수 저장시설도 큰 독이 사용되고 있음을 알려 주고 있다.

이외에도 장골용기로서 합과 호가 사용되었으며 매병은 술담는 용기로, 작은 병들은 기름병으로 사용되어 고려시대 일상생활, 의식에 질그릇들이 널리 사용되었음을 알 수 있다.

① 기형(器形) : 조선 질그릇의 기형으로는 소호(小壺), 대호(大壺), 긴몸 항아리[長身壺]·단지[壺], 병(甁), 매병(梅甁), 편병(扁甁), 자라병, 장군, 귀 달린 항아리, 주구 달린 단지, 손잡이 달린 단지, 대발(大鉢), 주전자, 작은 병, 시루 등으로 나눌 수 있는데 단지류와 병류가 가장 많이 제작되었다.

단지류에는 분청자와 백자와 같은 형태도 있으나 대부분 질그릇 특유의 형태로 높이가 낮은 단지[小壺]의 형태가 많다. 병류는 백자의 기형과 비슷한 예들이 시기에 따라 제작되었으나, 17∼18세기의 병들에는 질그릇 특유의 입이 작고 몸체가 넓적한 예가 섞여 있다.

항아리는 대형의 항아리가 초기부터 제작되었는데, 회흑색의 경질 질그릇으로 조선시대에도 이러한 예들이 만들어졌음을 알려 주고 있어 주목된다.

초기의 항아리로는 몸체가 긴 항아리[長身壺]들로 분청자항아리에 보이는 것들과 어깨가 벌어지고 단정한 백자항아리에 보이는 예들이 제작되어 사용되었다. 중기·후기에는 몸체가 넓적하거나 근 단지들이 주로 사용되었으며 굽바닥은 모두 편평하다.

병들로는 나팔처럼 벌어진 병, 목이 긴 병, 짧은 목의 소형 및 중형의 병과 분청자매병을 닮은 질그릇 매병도 있는데 15세기의 S자 곡선을 이룬 짤룩한 형태였다.

편병은 15세기 후반의 분청자편병을 닮았으며, 장군은 15세기로부터 19세기에 이르기까지 대형·중형·소형의 여러 모습으로 제작되었다. 특히 19세기의 대형 장군에는 반대쪽에 연봉형의 꼭지가 있어 구분되었는데, 이는 자라병에도 마찬가지로 나타나 있으며 경질과 연질의 장군이 함께 만들어졌다.

작은 병들은 기름을 담거나 술병으로 쓸 수 있는 예들이 있으며, 중형의 병들은 짧은 입과 목에 넓은 몸체를 지닌 잘생긴 병들이 다양한 조형미를 보여 주고 있다. 귀 달린 항아리는 옹기에서도 보이는 것으로 귀 달린 단지들과 함께 만들어 운반용구로 사용하였다.

주구 달린 단지도 물·간장 등을 담아 따르는 데 사용된 것으로 보이며, 손잡이 달린 단지는 끓이는 데 쓰인 것이다. 수많은 연질의 시루·동이·화로·합 등도 있다.

② 문양(文樣) : 초기부터 타날기법에 의해 생긴 돗자리, 새끼줄무늬가 그릇의 몸체에 그대로 새겨졌거나 지운 것 등이 섞여 있으며, 몸체에는 대개 물레의 흔적이 남아 있다.

무늬 없는 것이 대부분인데, 어깨 부분이나 동체에 몇 줄의 음각선을 두르거나 파선문(波線文)을 한 줄 또는 3∼4줄로 구획을 두르고 있어 무문의 전통을 고수하고 있다.

③ 유약(釉藥) : 대부분 가마에서 구울 때 기면에 떨어져 흘러내린 회유(灰釉)가 자연적으로 생긴 것이 많으며, 그 중 오랜 세월 부식으로 광택이 없어진 예가 많다.

몸체의 장석(長石)이 고온에서 유리질화된 예들이 드물게 있으나 인공적으로 회유를 씌워 구운 예는 없다. 조선의 질그릇들은 화강암이 가마 안에서 녹아붙은 흔적과 굵은 모래가 많이 부착되어 있어 고려의 질그릇보다 높은 온도에서 구워진 예가 많다.

④ 태토(胎土) : 철분이 많은 점토로 제작되어 회흑색·회청색을 내는 경질의 도기와 연질의 도기로 나뉘는데, 구운 온도에 따라 차이가 나타나고 있어 삼국시대 질그릇의 전통이 조선 후기에 이르기까지 큰 변화없이 이어졌음을 말해 주고 있다.

이러한 전통과 함께 조선 중기 이후 약토(藥土)에 의한 흑갈색의 유약을 바른 옹기류가 조선 후기에 이르기까지 계속되어, 종래 고려 후기의 질그릇 전통이 조선 초기의 옹기로 이어졌다는 견해와는 달리 회청색·회흑색의 경질·연질의 질그릇 전통이 조선 후기까지 변함없이 계속 이어졌음을 이들 질그릇은 보여 주고 있다.

⑤ 굽 : 평저(平底)를 기본으로 하며 드물게 분청자를 닮은 붙임굽을 한 예도 있다. 물레판에 바닥을 다지고 흙띠를 부착시켜 만든 굽의 가장자리에는 바닥과 몸체의 이음자국이 대부분의 질그릇에 선명히 남아 있는 것이 특징으로 고려도기의 전통을 그대로 잇고 있음을 보여 준다.

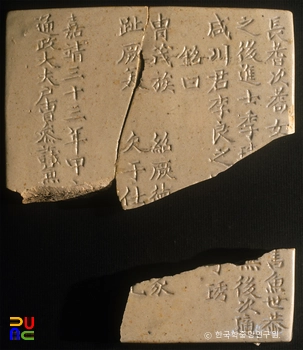

그리고 조선의 질그릇 중에 18세기로 추정되는 병이나 단지의 굽바닥 중앙 물레판에 오목새김된 여러 종류의 기호가 나타나 있어 주목된다.

이들은 기형·유색·태토 등이 모두 동일하여 같은 시기, 같은 가마군에서 제작되었음을 보여주고 있으며 가마[窯]나 장인(匠人)을 표시한 기호로 추정되고 있다.

⑥ 가마터 : 조선의 질그릇의 가마터로 확인된 것 중 중기의 예로는 경기도 광주시 초월면 학동리에서 발견된 회청색·회흑색의 경질도기 가마터가 있는데, 가마벽 조각과 함께 깨진 도기조각들이 발견되었다.

또 화강암이 녹아 부착된 도기 조각이 섞여 나오고 있으며, 그 주위에서 조선 중기의 백자편들이 함께 수습되었다. 지형으로 보아 구릉을 이용하여 파고 들어간 긴 터널형의 가마로 추정된다.

⑦ 변천(變遷) : 초기(1392∼1550)·중기(1550∼1700)·후기(1700∼1910)로 나누어 파악할 수 있다. 조선 초기의 도기는 고려 후기 도기의 전통을 이어받아 경질의 회청색도기들과 연질의 회흑색도기들이 제작되었다.

분청자와 백자의 기형을 그대로 닮은 매병·병·편병·장군·단지·대호 등이 새롭게 만들어졌는데, 굽는 온도가 더 높아진 듯 돌처럼 견고하였다. 주로 회청색 경질도기의 단지·병 등이 만들어졌는데, 무문의 전통을 이어갔다.

15세기 후반에 공조판서와 홍문관 대제학을 역임한 성현(成俔)이 저술한 ≪용재총화 慵齋叢話≫ 제10권 7장에는, “사람들의 소용으로는 질그릇[陶器]이 가장 긴요하다. 지금의 마포·노량진은 진흙 굽는 것으로 업을 삼는데 이는 모두 질그릇 항아리와 독의 종류이다.”라고 하였다. 이것으로 보아 당시 서울에는 마포·노량진 등지에 도기 항아리와 독을 제작하던 공장들이 있었고, 이러한 질그릇이 당시 생활에 요긴하게 사용되었음을 알 수 있다.

1469년(예종 1)에 완성된 ≪경국대전≫의 <공전(工典) 경공장조(京工匠條)>에 따르면 “본조(本曹) 봉상시(奉常寺) 등 14개 기관에 옹장(甕匠)이 104명이고, 각기 조역(助役) 두 사람이 있었다.” 고 하여 왕실 및 관청용 도기로서 독[甕]을 만들고 있었음을 알려 주고 있다.

중기의 도기들은 단지·병 등이 주로 제작되었으며 옹기류의 제작이 시작된다. 기형이 더욱 세련되며, 회청색 경질도기가 주로 제작된다. 작은 단지들과 몸체가 큰 병들, 그리고 장군류, 귀 달린 단지 등이 활발히 제작되었다.

후기의 도기로서 18세기로 추정되는 병·단지들은 바닥에 기호가 돋을새김되어 있으며, 19세기에는 전국적으로 생활에 긴요하게 쓰이는 옹기류와 함께 회흑색의 작은 항아리·단지·술병·장군·주전자·기름병·자라병·시루·화로·찬합 등이 계속 만들어져 생활에 널리 이용되었다.

⑧ 용도(用途) : 18세기 유중림(柳重臨)의 ≪증보산림경제 增補山林經濟≫에는 부엌에서 쓰는 그릇들로 탕기나 자배기·대항(大缸)·소항·단지·병·대옹(大瓮)·술통·소병(小甁) 등과 오물 따위를 나르는 장군, 의식에 사용되는 술병, 그리고 제기·술항아리·다관·화로·떡시루 등이 기록되어 있어 당시 질그릇들이 생활용으로 널리 쓰였음을 알 수 있다.