한수재집 ()

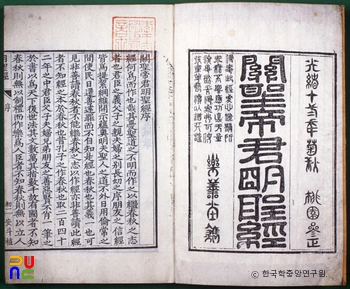

1965년 신대구의 현손 신윤희(申允熙)가 편집해 놓은 것을 5대손 신학균(申學均)이 간행하였다. 권두에 남종희(南宗熙)와 이규희(李奎喜)의 서문이 있다.

2권 1책. 석인본. 국립중앙도서관과 연세대학교 도서관 등에 있다.

권1·2에 부(賦) 1편, 시 103수, 책(策) 1편, 소(疏) 7편, 사(辭) 1편, 촬략(撮略) 2편, 서(書) 17편, 설(說) 1편, 서(序) 1편, 기(記) 5편, 기사(記事) 2편, 잡지(雜識) 3편, 축문 2편, 제문 8편, 통문(通文) 2편, 행장 3편, 부록으로 행장·묘갈명·묘표 등이 수록되어 있다.

부의 「희우부(喜雨賦)」는 오곡백과가 5·6월 큰 가뭄에 시달리다가 어느덧 내리는 비에 소생함과 같이, 성인의 학문은 서민의 가슴속을 적시고 성인의 정치는 백성의 괴로움을 풀어주는 데 있다고 비유하여 설명하였다. 시의 「산거즉사(山居卽事)」·「전가락(田家樂)」에서는 농촌의 한가로운 모습과 소박하고 탐욕이 없는 농부들의 삶을 묘사하였다. 「감낙목(感落木)」·「감잔국(感殘菊)」에서는 가을의 쓸쓸한 정경을 보면서 느낀 감회를 읊었다.

책의 「황극탕평책(皇極蕩平策)」은 1787년(정조 11)에 지은 전시대책(殿試對策)이다. 먼저 태극과 임금의 도를 하늘의 도에 비유하고, 그 사이에 일어나는 변화를 주재하는 것은 이치이며, 인간의 화복을 주관하는 것은 마음이라고 하였다. 그러므로 오직 정일(精一)하면 태평의 다스림을 이룰 수 있으나, 한쪽으로 기울면 혼란을 면하지 못할 것이라고 설명하였다.

소의 「출위언사소(出位言事疏)」는 영조 50년간의 치정을 찬양하고 원자(元子)의 탄생을 경하하면서 시사(時事)의 중요한 처리와 조정의 기강 확립 등을 강조한 글이다. 「제삭녕시기사촬략(除朔寧時記事撮略)」은 1798년 삭녕군수로 임명되는 과정부터 부임하여 재직중에 있었던 일을 요약하여 기록한 것이다. 당시 지방 행정의 실정을 살필 수 있다.

서(書)의 「여심판서환지(與沈判書煥之)」는 심환지에게 보낸 것으로, 날로 확산되어 가는 천주학을 물리칠 계책을 상의하는 내용이다. 설의 「화수설(花樹說)」은 영리에 급급한 사람과 오직 학문에 열중하는 사람의 출세와 근수(謹守)의 다름을 두 그루의 꽃나무에 비유하여 설명한 것이다. 각각 그 용도가 다르므로 모두 잘 육성하면 그대로 공헌할 것임을 강조하였다. 이 밖에 자신의 소신과 지조를 밝힌 「한수재서(寒秀齋序)」, 절부의 포상을 협의한 「절부숙인한씨포정통문(節婦淑人韓氏褒旌通文)」이 있다.