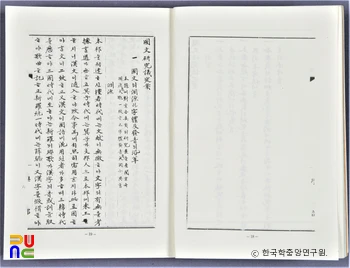

보통학교용언문철자법대요 ()

1912년 4월에 확정하여 공표한 「보통학교용언문철자법」 이후에 이 맞춤법에 대한 개정 논의가 일어나서, 학무국에서 다시 위촉한 위원들의 토의를 거쳐 1921년 3월 「보통학교용언문철자법대요(普通學校用諺文綴字法大要)」를 공표하였다.

1912년 4월에 확정하여 공표한 「보통학교용언문철자법」은 현대 경성어를 표준으로 하되 ‘ㆍ’를 폐지하고, ‘ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ’만을 사용하고 왼쪽 어깨에 점을 넣어 장음을 표기한다는 것이 골자였다. 이 철자법은 당시의 「조선어급한문독본(朝鮮語及漢文讀本)」의 표기법으로 쓰였으며 이후 조선총독부에서 편찬한 『조선어사전』의 표기 기준이 되었다. 그러나 이후에 맞춤법에 대한 개정의 필요성이 대두되었고 총독부 학무국에서는 새로운 표기법 마련에 나섰다.

총독부는 ‘보통학교 교과용 도서 언문 철자법 조사원 회의’를 구성하여 1921년 3월 14일에서 17일까지 학무국에서 기초한 「개정제문서철자법(改正諸文綴字法)」안에 대해 토의와 심의를 거쳐 철자법 개정 최종안을 1921년 4월 1일 「보통학교용언문철자법대요」라는 이름으로 공표하였다. 여기에 참여한 사람은 국문연구소 위원 어윤적, 현은, 지석영과 조선어학회 회원, 일본인 위원, 통역관 등 11명이다.

현대 경성어를 표준어로 하며, 고유어에서는 표음적 표기에 따라 ‘ㆍ’를 사용하지 아니하고 ‘ㅏ’로 대신하며 한자음은 역사적 철자법에 의하여 ‘ㆍ’를 사용하도록 하였다. 고유어의 ‘댜, 뎌, 탸, 텨’ 등은 ‘자, 저, 차, 처’ 등으로 쓰고, 한자어는 ‘댜, 뎌, 탸, 텨’ 등을 그대로 쓰며, 경음은 ‘ㅺ, ㅾ’처럼 된시옷을 쓰고, ‘ㅅ가, 까’ 등과 같은 서법은 쓰지 않는다고 하였다. 받침은 ‘ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅅ, ㅇ’을 사용하며, 조사는 그 위의 말과 어간을 구별해서 씀을 원칙으로 하며, 종성으로 끝나는 용언의 활용부는 어간과 구별해서 씀을 원칙으로 하였다.

이러한 점은 「보통학교용언문철자법」과 크게 다르지 않다. 다만, 두음법칙을 도외시하여 원음대로 표기하며, 사이시옷을 ‘동짓달, 외양ᄭᅡᆫ’ 식으로 고치고, 장모음을 표시할 때 한글의 왼쪽 어깨에 점 하나를 달도록 한 좌견일점(左肩一點)의 장음 표시를 폐기한 것 등에서 차이가 있다.

「보통학교용언문철자법대요」에서 주목할 만한 것은 새 받침의 발음과 교육상 어려움 등의 문제로 보류되었으나, 형태 표기가 대두한 사실이다. 받침으로 ‘ㄷ, ㅈ, ㅊ, ㅋ, ㅌ, ㅍ, ㅎ’과 ‘ㄲ, ㅄ, ㄱㅅ’도 받침으로 채용하자는 주장에도 상당한 이유가 있음을 서로 이해하는 성과가 있었다.