나막신

격지·목극(木屐)·각색(脚濇)·목리(木履)·목혜(木鞋) 등으로 불리다가 조선 말기에 나막신으로 통칭되었는데, 이는 ‘나무신’이 와전된 것이다. 지방에 따라 나막개·나모께·나무신·목신·남신·나막개짝·토막신·껏두기·미엉·남박신·나묵신·나묵개·나맥신·나목신·나목개 등 다양하게 불린다. 나막신은 주로 비올 때 신는 신발로서 자연발생적인 것으로 볼 수 있다.

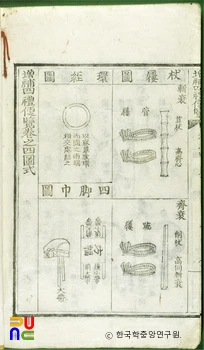

그러나 고대에도 있었는지는 확증할 문헌이나 유물이 없고, 조선 중기 이후에 많은 기록과 유물을 볼 수 있다. 나막신이 처음 나타났을 때의 형태를 알 수는 없으나 처음에는 평판(平板)에 끈을 하였던 것이 차츰 사방에 울을 하게 되고, 굽을 달아 극(屐)의 형식으로 발달하여 요즈음 볼 수 있는 나막신으로 변하였다. 이와 같이 평극에 울과 굽을 다는 형식으로 된 것은 비올 때에 발에 물이나 진흙이 튀어 들어가는 불편을 막기 위한 것이라고 생각된다.

나막신의 형태를 보면 평극, 굽이 있는 것, 굽이 없는 것, 굽에 징이 박힌 것 등이 있었다. 조선 후기에는 남자아이가 신는 무늬 있는 것[彩屐]등이 있었고, 평극은 보이지 않는다. 재료는 다양하게 사용되었는데 특히 오동나무와 버드나무로 만든 것을 제일로 쳤다. 나무의 속성이 마르면 터지기 쉬우므로, 밀납을 녹여 겉에다 칠해서 납극(蠟屐)을 만들어 신기도 하였다.

나막신은 상하, 남녀노소를 막론하고 모두 신었는데 굽이 높아서 비나 눈이 올 때는 좋으나, 무겁고 활동적이 못 되어 말을 탈 때나 먼길을 갈 때는 신지 않았다. 맑은 날에도 많이 신었으며, 특히 어린 남자아이가 신었던 채극은 진신으로서뿐만 아니라 마른신으로도 신었다. ≪오주연문장전산고≫에는 나막신을 신고 소리내어 지나가는 것이 오만하다고 하여, 천인이나 젊은이는 양반이나 어른 앞에서는 감히 착용할 수 없었다고 기록되어 있다.

한말에는 청빈한 선비의 신처럼 여겨졌는데, 양반은 가난하더라도 상민처럼 짚신이나 미투리 같은 것은 절대로 신지 않았으므로 맑은 날에도 나막신을 신고 다녔다. 가난한 선비가 많이 살았던 것으로 이름난 남산골의 선비들이 그러하였다 하여 이들을 ‘남산골 딸깍발이’라고 불렀다고 한다. 이렇듯 널리 신겨지다가 1910년 이후 고무신이 등장하자, 많은 사람들이 편리하고 질긴 고무신을 신게 되어 차츰 쇠퇴하여, 1940년대를 전후하여서는 거의 사라지게 되었다.