신주 ()

고대 중국에서는 주1이라 하여 제사상에 고인(故人)의 손자를 앉혀 두고 제례를 시행했다. 『의례(儀禮)』와 『예기(禮記)』를 비롯한 예서에는 시동(尸童)이라는 용어는 나타나지 않고 ‘尸’로 표기되어 있는데, 시(尸)는 ‘신령을 대신하여 제사를 받는 사람’이라는 뜻이다. 그런데 시동으로는 고조 · 증조 · 조(祖) · 고(考)의 분별이 되지 않자 나무패를 사용해서 구분했다고 한다.

한편 주2를 보면 대부(大夫)는 비단을 묶어 신체의 형상을 만들고, 사(士)는 띠를 묶어 신체로 나타냈다고 한다. 그러나 비단이나 띠가 견고하지 않은 탓에 외부 충격에 강한 단단한 나무로 대신하게 되었다. 또 주3의 주(註)에 따르면 천자의 신주 길이는 1척 2촌이며 제후의 신주 길이는 1척이라 기록했다. 다만 대부는 비단을 묶어서 신에게 의뢰하고 사는 띠를 묶어서 추(菆)를 만든다는 기록에서 확인되듯이, 천자에서 제후까지만 신주의 사용이 허용되었다. 당나라의 주4에도 4품 이하는 신주를 사용할 수 없다고 규정되어 있다. 이처럼 신주는 지금의 형태인 목주로 정착하기까지 다양한 형태로 존재했으며, 신분에 따라 차등이 있었다.

신주는 주나라에서 기원하여 습관이 된 풍속으로 단단한 밤나무로 만들며, 밤나무를 구하기 힘들 때는 뽕나무로 제작하기도 한다. 신주를 만드는 나무는 주자목(主子木)이라 한다. 또한 형태를 다듬고 글자를 적어 넣는 주5를 하기 전까지는 주자(主子)라고 하며, 제주를 한 이후부터 신주라고 부른다. 주자는 나무라는 점을 강조하는 용어이고, 신주는 신(神)이 깃들어 있음을 의미한다.

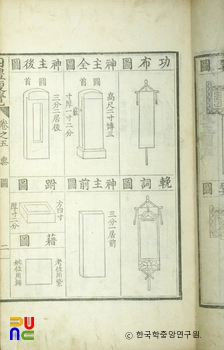

신주는 주신(主身)과 받침대[跗]로 구성되어 있다. 주신은 앞부분의 전신(혹은 主面)과 뒷부분의 후신(혹은 後面)으로 이루어져 있으며 두 조각의 나무판을 합쳐서 받침대에 끼우는 형태이다. 신주의 전신은 아교에 갠 흰 분칠을 한다고 해서 분면(粉面)이라고도 한다. 『가례(家禮)』에 따르면, “받침대는 사방 4치, 두께는 1치 2푼이다. 바닥에 구멍[洞]을 뚫어[鑿] 신주의 몸[主身]을 끼운다. 몸[身]의 높이는 1자 2치이고 너비는 3치, 두께는 1치 2푼이며 위쪽의 5푼을 깎아 내어 머리를[首] 둥글게[圓] 한다. 1치 아래의 앞부분을 깎아 턱[頷]을 만들고, 여기를 다시 쪼개서 4푼은 전신[前]으로 하고 8푼은 후신[後]으로 한다. 턱 아래의 함중(陷中)은 길이 6치, 너비 1치, 깊이가 4푼이다. 함중 옆으로 가지런히 구멍[竅]을 뚫어 가운데를 관통하게 한다. 이 전신과 후신을 합쳐서 받침대에 세운다.”라고 되어 있다. 따라서 신주는 정면에서 보면 하나의 나무토막으로 이루어진 듯하지만, 측면에서 보면 후신의 턱 아래 부분에서 합쳐진 나무판 사이로 가느다란 실금이 보인다. 신주의 형태는 사람의 형상과 매우 유사하다. 위의 내용에서도 머리를 뜻하는 수(首), 몸통의 신(身), 턱을 뜻하는 함(頷) 등의 용어를 사용한 것으로 볼 때 인간의 신체를 묘사한 것일 가능성이 높다.

제사를 주관할 때 전신의 분면에는 아버지의 경우 ‘현고모관봉시부군신주(顯考某官封諡府君神主)’와 ‘효자모봉사(孝子某奉祀)’라는 주6를 쓰고, 주7에는 ‘고모관모공휘모자모신주(故某官某公諱某字某神主)’라고 쓴다. 완성된 신주는 비단으로 만든 깔개[藉]를 밑에 깔고 두꺼운 종이 위에 비단을 발라서 만든 덮개[韜]를 씌워 흑칠을 한 독좌(櫝座)에 모신 뒤, 독개(櫝蓋)를 덮고 창독(窓櫝)에 넣어 사당의 주8에 모셔둔다.