토지제도 ()

토지제도는 토지의 이용·관리·거래·소유 등에 관련된 제도이다. 농업 사회이던 전통시대에 국가 경영을 위한 조세 수입과 백성들의 생활 안정을 위해서는 합리적 토지제도가 마련되어야 했다. 그리하여 왕조가 교체될 때마다 정전제, 전시과, 과전법 등 새로운 토지제도를 정비하여 안정을 도모했으나 결국은 토지겸병 및 과도한 수탈로 나라가 위기에 빠지는 경험을 되풀이해 왔다. 현재는 산업구조의 고도화, 도시화의 촉진에 따라 농경지보다는 택지 산업·상업용지로서 토지의 중요성이 커지면서 토지제도 정비는 이러한 측면에 초점을 맞추어 이루어지고 있다.

우리나라의 토지제도를 상대(上代), 통일신라시대, 고려시대, 조선 전기, 조선 후기, 개항 이후, 광복 이후의 순으로 구분하여 각 시대별로 간단히 정리한다.

토지제도의 성장과정을 이와 같이 왕조시대별로 구분해서 서술한다는 것이 결코 바람직한 방법이 못 된다는 것은 잘 알고 있는 바이지만, 현재의 상황으로서는 우리나라의 토지제도 성장과정에 공동체적인 토지소유니, 고대적 혹은 중세적 토지소유니 하는 개념을 과학적으로 설득력 있게 적용할 준비가 아직 되어 있지 않은 관계로 인해서 부득이 진부하고 낡은 왕조시대적 구분법을 준용하게 된 것이다.

우리나라에서 토지에 대한 사적(私的) 소유 내지는 점유가 실현되고 사회적 계급이 발생한 이후 신라가 삼국통일을 성취한 7세기 후반기에 이르기까지의 시기를 편의상 상대라고 칭하고자 한다.

상대 토지제도의 특징은 그것이 공동체적 제반 관계에 의해서 크게 규제되어 있었으리라는 점이다. 원시공동체사회의 토지소유형태는 공동체의 구성원에 의한 공동소유였으며, 생산의 성과인 토지에서 나온 수확물은 재생산을 위해서 남겨 두는 부분을 제외하고는 소비의 필요에 따라서 공동체 구성원들 사이에서 분배되었다. 그리고 생산노동도 공동으로 담당하였다.

원시공동체의 최후단계에 해당하는 것이 이른바 농업공동체였다. 농업공동체의 단계에 이르면 가옥과 가대지(家垈地)는 특정한 개인의 사적 소유가 되지만 경작지는 아직 공동체에 의하여 소유된다. 그리고 공동체의 소유인 이 경작지는 정기적으로 공동체 구성원들 사이에 분할되어 구성원들은 자기 몫으로 할당된 토지를 일정한 기간 주기적으로 번갈아가며 경작하였다.

경작인 각자에게 할당된 토지는 해당 경작자가 자기의 계산에 입각하여 사용하여 이익을 얻고, 그 이익을 개별적으로 사유화하였다. 이것이 마르크스(Marx, K.)가 지적한 농업공동체의 기본적인 특징인데, 이를 혈연적 원시공동체의 경작지 공유와 공동노동에 입각하는 사회적 분배의 원리에 대비해 보면 그 사이에 큰 차이가 있음을 알 수 있다.

농업공동체 내부에서 개개의 대가족(세대공동체)에 의한 개별경작이 발전하면 경작지의 정기적 분할, 이른바 할지현상(割地現象)이 소멸한다. 노동의 단위는 공동체에서 각 ‘집[家]’으로 옮겨지며 경작지 소지분(所持分)의 상속을 통하여 각 ‘집’에 의한 개별적 이용이 강화되면서, 공동경작 대신으로 소규모의 개별적 생산형태인 소경영적 생산양식이 성립한다.

즉, 농업공동체의 구조에 고유한 이중성(二重性)의 균형이 토지의 정기적 할지가 소멸함으로 인하여 무너지고, 사유의 요소가 공유의 요소를 압도한다. 그리하여 산림·황무지·방목지(放牧地) 등의 공동소유·공동이용은 그대로 유지되지만, 기본적 생산수단인 경작지에 대한 사유가 형성됨으로써 농업공동체(공유의 원리에 입각하는 원시공동체 최후의 단계)는 해체되고, 이어서 계급사회인 지연단체(地緣團體)로서의 촌락공동체가 성립된다.

이상이 원시공동체가 계급사회로 이행하는 과정에서 나타난 토지소유형태에 관한 일반적 이론이다. 이 일반이론은 토지의 사적 소유를 기반으로 하는 계급사회인 노예제사회가 전형적으로 전개된 서구사회에서는 긍정적으로 적용된 것이라고 볼 수 있겠다. 그러나 우리나라를 포함한 아시아지역에서는 사정이 크게 달랐다.

아시아사회에서는 원시공동체가 무너지고 계급사회가 형성된 이후에도 경작지에 대한 개별적 사유는 제대로 실현되지 못하고 경작지에 대한 공동체적 소유는 형태를 바꾸어 유지되었으며, 경작자인 공동체 구성원에게는 다만 토지에 대한 점유(占有)가 용인되었을 뿐이다. 공동체의 수장이 계급적 지배자로 군림하여 공동체에 대신하여 토지에 대한 소유권을 장악하고, 공동체의 구성원들은 이들의 계급적 피지배자로 전환되었다.

이 단계에서 아시아지역에서는 많은 공동체를 통솔하는, 그리고 공동체의 수장들을 대표하는 전제군주의 지배가 성립하고, 그 하부구조로서 이른바 ‘총체적 노예제’가 형성되었다. 흔히, 이 단계를 아시아적 생산양식의 사회로 이해하려는 견해도 있다.

원시공동체에서 계급사회로 이행하는 과도기에 나타나는 이러한 단계구분의 설정은 다분히 하나의 이론적 구상에 불과하며, 우리나라 사회에서도 반드시 그렇게 진행되었다는 확실한 보장은 아직 없다.

그럼에도 불구하고 여기서 토지의 사적 소유 성립에 관한 일반적 이론에 관하여 길게 언급한 것은, 우리나라 사회에서의 토지사유의 형성과정을 조명함에 있어서는 무엇보다도 이론적 방법론에 대한 이해가 매우 중요하다는 것을 강조하는 한편, 토지소유관계의 발전과정을 과학적으로 설득력 있게 해석하기 위해서는 역시 일정한 가설을 설정해서 이에 의한 단계구분의 작업을 시도해 보는 것이 꼭 필요하기 때문이다.

상대 3국 중에서 가장 일찍이 역사에 등장한 나라는 고구려이다. 고구려는 아마 2세기 무렵에는 국가형성단계에 들어가 있었을 것이라고 짐작되거니와, 본래 고구려족은 농경보다는 수렵·목축을 더 중요한 생활수단으로 삼는 종족으로서 역사무대에 진출하였다. 이러한 의미에서 고구려는 처음부터 농경종족으로 출발한 신라·백제의 경우와는 꽤 큰 성격의 차이가 있었다.

고구려사회에서 농경이 생산 분야 가운데 중요한 비중을 차지하게 된 것은 그 영토를 확장하여 정복국가로서의 기반이 어느 정도 확립되고, 각 정복지 안에 편성된 하호(下戶)에 대한 지배가 이미 정착한 이후의 일이라고 생각한다. 고구려의 토지제도를 거론함에 있어 무엇보다도 먼저 주목해야 할 것은 하호의 존재이다.

하호의 실체에 관하여, ① 하호를 노예·노예군(奴隷群)으로 이해하여 원시부족국가 혹은 노예제국가를 형성하는 기본적 피지배계급의 하나로 이해하는 견해, ② 부여의 하호는 노예적 존재이며 노예계급이지만 고구려의 그것은 농노적 존재 내지는 봉건적 예속민이라는 견해, ③ 하호는 노예가 아니며 씨족사회의 해체기 피정복공동체의 구성원이라는 견해, ④ 하호는 누층적으로 구성된 읍락공동체(邑落共同體)의 일반구성원이라는 견해 등, 많은 견해가 있다.

여기서 하호의 문제에 대하여 비교적 장황히 언급하는 이유는 하호의 성격규정에 따라서 고구려의 토지지배 내지는 소유형태에 대한 이해가 크게 달라질 수 있기 때문이다.

앞에서 소개한 여러 견해들은 주로 하호를 노예 내지는 노예적 존재로 보아야 할 것이냐, 노예와는 성격이 다른 공동체의 구성원이라는 차원에서 파악하여야 할 것이냐 하는 문제에 초점이 두어져 있는데, 최근에 이르러서는 시각을 크게 달리하여 하호를 후대의 전호(佃戶)와 같이 호민(豪民)의 토지를 차경하여 10분의 5에 해당하는 세(지대)를 부담하는 예속농민이라고 해석하는 견해도 나왔다.

이 견해에 따르면 당시의 지배층인 호민(豪民, 大加계층: 고구려 각 部의 최고 직위, 곧 각 지방의 族長을 가리킴)은 많은 노비를 거느리고 대토지를 경영하였는데, 그 밖에도 하호농민을 그들의 대토지경영에 예속시키고 있었다는 것이다. 하호농민은 신분상으로는 양인(良人)이었지만 생산수단을 유지하지 못한 데서 부득이 전호와 같은 예속농민으로 전락된 것이라 한다.

하호에 관한 기록을 남긴 『삼국지』 위지 동이전의 내용은 아마 서기 3세기에 이르기까지의 동이사회(東夷社會)의 상황을 전하는 것이라고 짐작이 되는 바이다. 이 당시 지배층인 호민 계층의 토지경작에서 하호가 경작노동 담당자로서 매우 중요한 구실을 하였으리라는 것은 다시 말할 필요가 없다.

당시의 하호가 과연 본래 공동체의 구성원으로서 공동체의 토지와 맺고 있던 본원적(本源的) 관계가 단절되어 호민 대가층의 전호, 즉 소작인으로 전락될 만큼 공동체 내부의 해체가 진행되어 있었을까 하는 문제에 대해서는 의문의 여지가 많다.

적어도 3세기 당시의 고구려 내부의 계급관계는, 대토지를 소유하는 호민층과 토지의 소유에서 이탈된 결과 남의 토지를 차경하여 지대를 부담하는 전호(소작인)와의 관계가 사회적 생산관계의 기본적 형태를 형성할 만큼, 공동체적인 제반 유대관계가 해이해진 상태는 아니었다고 생각한다.

고구려의 하호에 관해서는 피정복종족이 정복종족에 총체적으로 예속되어 공동체의 구성원인 채로 공동체와 더불어 정복자에게 수탈되는 ‘공납노예(貢納奴隷)’라는 개념이 도입된 적도 있다.

이 견해의 가부는 별개의 문제로 치고, 이러한 공납노예제의 구상은 총체적 노예제(공납노예제)를 기반으로 그 위에 성립되었다는 이른바 아시아적 생산양식의 문제를 우리나라의 역사 전개과정에서 다시 검토해 보는 계기를 던져주었다는 의미에서 매우 주목된다.

하호의 실체에 관해서는 여러 가지로 많은 해석들이 나왔는데, 하여튼 호민 대 하호의 관계는 당시 고구려 사회의 생산관계를 대표하는 가장 기본적인 것이었다.

여기에서는 하호를 일단 공동체 구성원으로서 공동체와 더불어 어떤 권력자에게 예속된 상태에 있는 피지배층이라고 생각해 둔다. 이럴 경우, 그들 위에 군림하는 권력자는 해당 공동체의 수장이 계급적 지배자로 전환해서 수탈을 가하는 경우도 있을 수 있겠지만, 아마 주로 다른 종족의 수장이 정복자로서 군림한 경우가 일반적이었을 것이라고 생각된다.

고구려의 경우 토지지배의 기본적 형태를 구성하는 것은 호민 대 하호관계에 입각하는 것이라고 이해되지만, 이와 병행해서 가부장적 노예를 사역하여 경작에 투입하는 형태도 있었을 것이다. 또한 개별적인 소농민경영의 범주에 속하는 것도 상정해 볼 수가 있다.

현재 남아 있는 기록을 통해 살펴보면, 을파소(乙巴素)는 그 신분적 출신은 귀족이었으나 세상에 쓰이지 못해 역전자급(力田自給)하여 생계를 세운 사람이었다. 또 온달(溫達)은 평강왕의 공주를 아내로 맞이하여 황금팔걸이를 팔아 전택(田宅)·노비·우마·기물 등을 사들여 살림이 완전히 갖추어졌다고 하였다. 온달은 6세기 후반경의 인물인바, 기록을 그대로 믿을 수 있다면, 이 무렵에는 토지의 매매가 일반적으로 인정되고 노비의 노동력을 농경에 이용하는 일도 흔히 있었던 것 같다.

토지지배의 유형으로서는 하호의 노동력에 의존하는 형태, 가부장적 노예의 노동력을 이용하는 형태, 소경영농민이 스스로 자기 몫의 토지를 경작하는 형태 등 여러 사례가 상정되거니와, 권력자의 대토지경영은 주로 하호의 경작노동력에 의존하는 방법으로 이루어진 듯하다.

가령 그러한 상정이 가능하다면 공동체 구성원이 공동체와 더불어 총체적으로 계급적 지배자에 예속되어 수탈의 대상이 되었다는 이야기가 될 수도 있겠다. 이 단계에서는 공동체의 구성원이 지배의 객체가 된다.

을파소나 온달의 사례에서 보이는 개별적 소경영과 비슷한 형태가 과연 어느 정도 성장해 있었을까 하는 문제에 대해서는 다시 검토해야 할 여지가 많으며, 이들의 토지경영이 당시의 공동체와 어떤 관계에서 진행되었을까 하는 문제도 검토를 요한다.

소경영형태를 포함하여 토지의 가부장적 소유는 아마 처음에는 온달의 경우와 같이 노비·우마·기물을 갖출 수 있는 부강자 계층에 의하여 달성되었을 것이며, 일반공동체 구성원이 이 단계에 도달하는 것은 퍽 시기가 뒤진 훗날의 일이 아닐까 생각한다.

하호와 계급적 대립관계에 있는 호민은 읍락(邑落)의 장수(長帥, 渠帥, 主帥, 大人)로서 공동체의 수장적 성격을 띠고 있었으리라는 것은 앞에서 지적하였는데, 이들 호민들과 국왕의 관계가 토지지배라는 차원에서 어떻게 나타나 있었는지 매우 궁금한 일이지만 그 실상을 알 수가 없다.

단순히 이론적으로만 추리를 해 본다면, 이들 공동체 수장에 의한 토지의 지배와 소유는 이들 공동체를 하나로 통합하여 국가를 건설한 최고의 수장, 즉 국왕의 소유로 발전 해소하여 국왕을 정점으로 한 일종의 국가적 토지소유 같은 것이 성립하였으리라는 것을 상정해 볼 수가 있겠다.

현재 학계의 분위기로는 우리나라 상대에 있어서의 토지의 국가적 소유라는 명제에 대해서는 오히려 비판적 내지 소극적인 견해가 꽤 유력한 실정이므로 결론 비슷한 것을 도출해 내는 것은 삼가는 것이 옳겠다.

물론 경작자의 자기노동에 입각하는 본원적 소유인 점유와 경작자의 노동력 수탈에 입각하는 국가적 소유를 별개의 차원으로 분리해 토지에 대한 이중적 소유구조를 구상하는 견해가 있기도 하지만, 이런 견해를 취할 경우라도 소유니 점유니 하는 이중적 소유의 내용을 선명하게 구별해서 설명하는 것이 매우 어려운 문제로 남는다.

고구려뿐만 아니라 신라·백제의 토지지배와 소유관계를 거론할 경우에도 항상 문제가 되는 것은 토지소유와 공동체와의 관계이다. 호민과 하호의 생산관계와 비슷한 구조는 신라·백제의 경우에도 있었을 것이다.

신라 상대에 보이는 식읍(食邑)·녹읍(祿邑)이라는 토지지배의 유형은 족장(族長) 내지 구공동체 수장 계열의 호족이 과거에 그들이 지배해 오던 영지 및 인민에 대한 경제적 수취의 전통을 다분히 이어받은 것이라고 이해된다.

따라서 여기서 구현된 식읍·녹읍의 지배자에 대한 경작자의 예속관계는 적어도 상대의 초기에는 공동체의 수장과 그들에 의하여 영유 혹은 정복된 공동체 구성원들과의 관계로 환원시켜 고찰할 수가 있을 것이다.

이러한 의미에서 고구려의 하호지배나 신라의 식읍·녹읍 지배의 원초형(原初形)은 그 본질에 있어 서로 공통되는 유사점을 발견할 수가 있다고 생각된다. 신라의 경우 국왕 내지 왕실에 직속된 광대한 소유지가 있었음이 인정되는데, 아마 이 중에는 과거에 국왕이 족장의 하나로서 지배하고 소유한 토지도 포함되어 있었을 것이다.

이럴 경우의 소유지는 일정한 면적의 토지가 집합되어 이루어진 것이 아니라, 본래부터 하나의 지역으로 형성되어 있었던 것이며, 거기에 거주하는 인민들은 토지와 더불어 생산수단의 일부로서 국왕에게 소유되어 있었던 것이다. 고구려·백제의 경우에도 비슷한 사례가 있었으리라고 생각해 볼 수 있다. 이런 농민에 대하여는 이른바 총체적 노예의 개념이 적용된 일도 있다.

신라 통일기의 토지지배관계는 쇼소원(正倉院)에서 발견된 유명한 신라의 장적문서(帳籍文書)의 단편에 보이는 기록내용을 통해서 비교적 소상하고 구체적으로 파악할 수 있다. 이 문서의 작성연대는 755년(경덕왕 14) 내지는 815년(헌덕왕 7)으로 추정되고 있는바, 하여튼 이 문서의 발견은 통일신라기 토지제도의 연구에 크게 기여한 하나의 획기적 사건이었다.

『삼국사기』가 전하는 바에 의하면, 687년(신문왕 7)에 관료전(官僚田)을 사급하는 제도가 실시되고, 이어서 689년에는 내관·외관의 녹읍을 혁파하여 사조유차(賜租有差)하게 하는 것을 항식으로 삼았다고 한다. 그리고 이 녹읍은 757년(경덕왕 16)에 이르러 다시 부활하였다. 이에 앞서 722년(성덕왕 21)에는 백성에게 정전(丁田)을 지급하는 정전제도가 비로소 실시되었다.

정전제도가 정년(20∼59세)에 달한 백성에게 일정한 면적의 토지를 반급해 주는 토지분급제도였다는 것은 확실한데, 그 실체에 대한 보다 구체적인 내용은 잘 알 수 없다. 추측컨대 정전제도는 당나라의 균전제도를 이념적으로 모방하여 제정하기는 하였으나, 당시의 아직 공동체적인 유대가 강한 신라의 실정으로 미루어보아 이 토지분급정책이 그다지 큰 성과를 올렸다고는 생각되지 않는다.

현재로서는 정전제도의 실태도 불분명하지만, 과연 그것이 제도로서 어느 정도 제 구실을 할 수 있었을까 하는 문제에 대하여도 의문시되는 점이 많다. 정전제도의 실시로 일반농민들에 대한 토지분배가 현실적으로 이루어진 것이 아니라, 과거에 촌락공동체로부터 구성원들에게 배정한 경작지소지분이 아마 촌락민에 대한 국가적 수탈의 강화를 합리화시키는 명분으로 국가에서 지급된 토지인 것처럼 법제화된 것이 아닐까 생각한다.

장적문서에 나타나는 토지의 종목은 연수유전답(烟受有田畓)과 연수유가 아닌 전답이 서로 구별되어 있다. 연수유전답 안에는 일반농민들의 보유지에 해당하는 연수유전답과 촌주위답(村主位畓)이라는 것이 포함되어 있고, 연수유가 아닌 전답은 관모전답(官謨田畓)·내시령답(內視令畓)·마전(麻田) 등으로 각각 구분되어 있다. 아마 연수유전답과 구별되는 이런 명목의 전답들은 국가의 재정적 용도의 필요에 따라서 국가에 직속된 관유지 안에서 적절히 설정한 듯하다.

연수유전답이라는 것이 공동체의 제약을 받으면서도 촌락농민들이 개별적으로 편성한 가족적 노동단위에 입각하여 경작한 사적 보유지였으리라는 것은 ‘연수유’라는 말의 어감으로 미루어 대충 짐작이 간다. 이와 같이 촌락민의 경작지가 국가로부터 각 연(烟) 및 호(戶)가 받은 것처럼 ‘연수유’라는 표현으로 되어 있는 것은 그럴 만한 상당한 이유가 있어 보인다.

이에 앞서 정전법(丁田法) 실시에 즈음하여 국가와 촌락농민 사이에 반전수수(班田授受)와 같은 일종의 국가적 토지분급정책이 실시된 사실이 있었기 때문에 당시의 일반적 의식으로서는 국가에서 분급한 이 토지를 특히 연수유전답이라는 관념으로 수용한 것이 아닐까 하는 것이다. 가령 이러한 추리가 가능하다면 연수유전답이란 정전법에 의하여 농촌 각 호에 배정된 경작지라고 이해할 수 있겠다.

그런데 문제는 ‘연수유’라는 말의 개념을 어떻게 이해하느냐에 있다. ‘연’이 호를 뜻한다는 것은 틀림이 없겠는데, 그것이 복합적인 대가족이냐 독립적인 단일 소가족이냐에 따라서, 또 ‘수유’의 뜻이 소유냐 혹은 보유냐에 따라서 당시의 토지지배관계에 대한 이해는 크게 달라진다.

장적문서의 내용이 전하는 바에 의하면, 해당 4개 촌락의 호수는 8∼15호로 되어 있고, 매 호당 연수유전답의 면적은 10결에서 15결을 조금 넘는 수치이다. 그리고 연수유전답과 연수유가 아닌 전답의 대비관계는 564.085(결):22.037(결), 즉 1:0.039의 비율로 되어 있다.

연수유전답에 대한 경작노동력은 각 ‘연’의 가족구성원이 개별적으로 분담하고 그 수확을 개별적으로 사유화하였으리라는 것은 의심할 여지가 없겠는데, 문제는 이른바 ‘연’의 가족구성을 어떻게 이해하여야 할 것인가에 있다.

장적문서 해당 4개 촌의 매 연(호)당 호구 수는 평균 10명 정도로 되어 있다. 가족의 인구 수는 적게는 3인 정도의 소가족에서 많게는 약 20인 정도의 대가족이 존재하였을 것으로 상정되는데, 이러한 가족구성을 보면 해당 연의 성격을 가부장적 단혼가족이니 비혈연자도 포함한 복합적 대가족이니 하는 식으로 일률적으로 구분하여 처리하는 것은 위험하다.

장적문서에 보이는 연의 본질에 관해서는 이 점을 자성적 세대공동체(自成的世帶共同體)로 보아야 할 것이라는 견해가 있다. 세대공동체는 ‘농업공동체’ 단계에서 나타나는 특수한 대가족형태라는 것이 일반적 통설인 듯하다. 하지만 장적문서에 보이는 연을 대가족의 세대공동체로 규정하기에는 무리가 있어 보인다.

매 촌락 농민들의 개별적 경작지 면적이 평균 매 호당 10∼15결을 좀 넘었다는 것은 이미 언급한 대로인데, 매결당 면적 평수는 최고 1만 7000여 평에서 최하 3,700여 평에 달하는 것으로 평가되고 있으므로, 매 호당 경작면적은 줄잡아 최다 3만 7000평 정도 이하로 내려가지 않는다. ‘결’은 이때까지는 아직 단순한 면적단위에 불과하여 중국의 경(頃) 비슷한 것이었다.

당시의 저급한 농경기술의 조건을 감안하면 이 토지를 모두 상경전(常耕田)으로 볼 수는 없고, 그 안에는 휴한전(休閑田)이나 휴경전(休耕田)이 상당 부분 포함되어 있었을 것은 자명한 일이다. 토지의 부정기적이고 불규칙적인 이용방법으로 특징지어진 휴경농법이 연수유전답에서는 일반화되어 있었다고 보는 것이 옳겠다.

이러한 농법의 단계에서는 토지에 대한 항상적 관여(恒常的關與)가 아직 결여되어 있었으므로 경작자의 토지에 대한 권리는 미처 소유의 단계까지는 이르지 못한 상태였을 것이다. 농민의 토지보유의 문제는 이러한 농법의 문제와 연결시켜 소유의 개념과 구별하여 정리하는 것이 옳다고 생각한다.

촌락농민들의 연수유전답을 소유와 구별하여 보유의 개념으로 처리한 이유는 바로 여기에 있다. 보유의 주체가 일반농민이었다면 보유보다는 상위개념인 소유의 주체가 별도로 있어야 할 일이다.

소유의 주체를 누구로 하는가의 문제는 퍽 어려운 과제인데, 이에 관하여는 소유의 주체가 촌락(공동체)이라고 보는 견해가 있다. 장적문서에 보이는 4개 촌락은 각각 촌역(村域)의 범위가 명시되어 있다.

토지를 촌락의 소유 및 각 연의 보유로 이해하는 설에 의하면, 촌역은 촌락의 배타적 지배가 확립된 영역을 의미하는데, 촌락민의 연수유전답 보유는 촌락민 내지 공동체의 구성원이라는 자격을 전제로 하여 실현된 것이라고 인식된다.

가령 그랬다면 촌락에서 이탈했거나 후계자가 없이 사망한 촌락민의 보유지는 촌락의 소유로 환원되었을 것이다. 진전(陳田)이나 휴경전은 당연히 현재 경작중인 토지 이상으로 촌락의 강력한 통제를 받았을 것이다.

일반농민들의 경작보유지와는 구별되는 촌주위답이라는 것이 따로 있었다. 촌주위답은 같은 연수유전답의 범주 안에 포함이 되어 있음에도 불구하고 일반농민들의 보유지인 일반 촌락민들의 연수유전답에 비해서는 한결 소유의 권리가 강화되어 있었을 것이라는 견해가 있다.

당시의 토지이용법이 매우 저급한 상태에 있었음은 이미 여러 차례 지적한 대로이지만, 이에 기인한 저급한 생산력 수준을 높여 고도의 농업경영을 가능하게 하는 길을 열어 준 것이 촌주층이었다고 한다. 이 설에 의하면 공동소유인 개별적 점유의 단계에 있던 촌락 단위의 토지소유관계 내부에서 먼저 촌주에 의한 사적 토지소유가 확립되었는데, 그 이유를 다음과 같이 설명한다.

촌주층은 자력(資力)이 풍부해서 농우를 집중적으로 소유하고 우수한 농기구를 확보할 수 있었다. 그들은 이를 발판으로 삼아 고도한 선진적 토지이용방식의 실현에 성공하였으며, 이들의 경작지인 촌주위답에서는 일반 촌락민에 비하여 훨씬 앞서 상경농법을 채택할 가능성이 높았다.

따라서 이들의 경우에는 경작지에 대한 항상적 관여가 정착되어, 이러한 농업경영상의 우월성이 촌주 층으로 하여금 경작지에 대한 명확한 권리주체, 즉 사적 토지소유자로서 등장하게 되었으리라는 것이다.

이 설에 따르면 토지의 사적 소유는 선진적인 농법기술을 터득한 부강한 계층인 촌주층에 의해서 먼저 실현되고 그 뒤 고려시대를 거쳐 조선 초기 15세기에 이르러 ‘농민적 토지소유’가 비로소 형성된 것이라 한다. 타당성 여부에 대한 평가는 보류해 두지만 하나의 새로운 이론으로서 주목된다.

문무관료들에게 직전(職田, 官僚田)을 지급하는 제도가 창설된 것은 삼국통일 직후인 687년(신문왕 7)의 일이다. 직전제도가 수립된 지 2년 후에 내관·외관의 녹읍이 혁파되고 해마다 ‘조(租)’를 사급하는 것을 항식으로 삼았다. 그리하여 관료들에게는 관직에 복무하는 보수의 대가로서 관료전과 세조(歲租)가 지급되었다.

관료전이 제정되기 이전 귀족들의 경제적인 기반은 식읍과 녹읍이었다. 식읍에 비하면 녹읍은 거기서 수취하는 지배의 과실이 녹봉인 관료에 대한 대우로써 보수의 뜻을 포함하는 것이므로 다소의 성격차가 있었다고는 생각된다. 하지만 그 지배의 본질은 모두 예전의 공동체 수장에 의한 주체적이고 사적인 지역지배의 전통을 다분히 이어받은 것이었다.

녹읍·식읍에 대한 지배의 내용은 단순히 조의 수취뿐만 아니라 해당 지역에 사는 주민들로부터 공부·역역의 형태로 그들의 노동력을 수취하는 것이었다. 이러한 지배의 내용을 갖는 녹읍 대신 관료전제도가 창설된 배후에는 중앙집권체제를 지향하는 국왕 중심의 권력이 공동체 수장인 족장에 의한 지배 전통의 잔재를 타파하여 관직자에 대한 율령제적인 토지분급정책을 확립하고 ‘족장적 관료(族長的官僚)’를 국왕의 권력 밑에 기생하는 신료(臣僚)로 파악하려는 의지가 담겨 있었다.

관료적 지배를 통하여 문무관료는 지급된 관료전에서 나온 소출의 일부를 조의 명목으로 거두었다. 그리고 이와 병행하여 일정액의 ‘세조’를 녹봉으로서 지급받았다. 녹읍은 폐지된 지 약 70년 만인 757년(경덕왕 16)에 다시 부활되었다. 녹읍이 다시 부활하는 과정에서 과거에 녹읍 대신 설치된 관료전의 행방이 어떻게 되었는지 정확하게 알 수는 없다.

녹읍의 부활과 동시에 관료전제도는 소멸하였을 것이라는 견해도 있고, 관료전은 그 뒤에도 여전히 녹읍과 서로 병존하였다는 견해도 있다. 하여튼 녹읍이 다시 부활하였다는 사실은 국왕의 전제권력을 정점으로 하는 중앙집권체제와 그러한 체제확립의 일환으로 채택된 율령제적 토지분급정책 일반이 그다지 순조롭게 실현될 수 없었다는 이면의 사정을 전하여 주는 듯하다.

다시 부활된 후기의 녹읍은 전국에 산재하여 귀족관료의 경제적 기반으로서 아주 중요한 구실을 하였다. 녹읍은 귀족관료에 대해서 뿐 아니라 준관료적 신분인 국학의 학생들에게도 지급되었는데, 이럴 경우 녹읍은 많은 학생들에 의하여 집단적으로 지배되었다. 녹읍은 신라 말기에 이르기까지 존속하였다.

통일 이후 신라의 귀족층은 광대한 토지를 집적하여 전장을 직접 경영하였다. 전장은 국가가 공훈이 큰 훈공자에게 내린 사전(賜田)이나 귀족들이 막강한 재력을 투입하여 새로 개척한 신간지, 기타 사원에 기진한 시납전(施納田) 같은 것을 밑천으로 삼아 설치, 발전시킨 것으로 짐작된다.

이들 귀족들이 경영하는 전장에서는 늘 우수한 농기구를 확보하고 많은 농우를 사역하여 농경에 이용할 수 있었으므로 일반 민간의 농지에 비하여 뛰어난 생산력 발전의 조건이 구비되어 있었다.

9세기 후반기에 이르러서는 자기 소유의 전장 12구(區), 500결의 광대한 농지를 선뜻 사찰에 희사할 수 있는 귀족승려도 나타났다. 이러한 큰 부호들이 전국 각처에 산재하여 전장경영에 열중하고 있었다. 사원도 큰 전장의 소유주였다. 대안사(大安寺)는 9세기 후반기 당시 전답 494결을 소유하고 저장된 곡식만도 약 3,000석에 달하였다.

전장 내부의 경작노동력을 담당하는 사람은 양인 전호일 경우도 있고 노비들일 경우도 있었다. 어느 쪽의 비중이 높았는지는 알 수가 없다. 전장에는 장사(莊舍)를 설치하고 지장(知莊)을 파견하여 관리 경영을 위임하는 사례도 흔히 보였다.

전국에 산재한 유명한 사찰들은 대개의 경우 큰 전장의 소유자였다. 전장이 확장되어 크게 발전하는 것은 아마 하대에 속하는 8세기의 후반기 이후부터가 아닐까 한다.

경주를 거점으로 하는 골품귀족들에 의한 통치질서는 8세기 중엽에 이르러서는 마침내 파탄의 위기에 봉착하였다. 혜공왕대에는 서울과 지방 5도 주군의 96각간(角干)들이 서로 난립하여 치열한 항쟁을 거듭하는 통에 나라가 큰 내란상태에 빠졌다. 이들은 서로 지방 각처에 산재한 전장이나 녹읍 같은 것을 근거지로 삼아 치열한 각축전을 벌인 것으로 추측된다.

수도에서 골품제적 질서가 무너질 무렵 귀족들은 지방으로 진출하여 큰 전장을 경영함으로써 독자적인 세력을 구축하기 위하여 크게 노력하였다. 이들과 병립하여 성주(城主)·장군(將軍)으로 불려진 촌주 계열에 속하는 지방호족들이 두각을 나타내기 시작하였는데, 이들의 경제적 기반이 된 것 중에도 전장이나 혹은 이에 유사한 토지지배의 유형이 있었을 것이다.

신라사회에서는 전국의 토지를 국왕의 소유로 간주하는 왕토사상(王土思想)이 뿌리를 내리고 있었으나, 이것은 하나의 관념적 산물에 불과한 것이어서 현실적 토지소유관계를 반영하는 것은 아니다. 귀족층뿐 아니라 일반 민간에 있어서도 경작지는 그것이 현재 경작을 하고 있는 토지인 이상, 확고한 권리주장을 할 수 있을 만큼 지배권은 성장해 있었다.

8세기 말엽에는 왕릉을 조성하는 경우일지라도 그 후보지가 민간의 경작지일 경우에는 적당한 대가를 치러 사들이는 절차를 밟아야 하였다. 10세기 초에 신라가 멸망할 무렵 전국에는 귀족특권층의 대토지사유가 전장의 명목으로 꽤 높은 수준에까지 성장해 있었다.

그러나 일반농민들의 소경영에 속하는 농지는 더 큰 비중을 차지하고 있었다. 귀족들의 대토지사유가 양적으로 농민들의 소경영농지를 압도한 흔적은 보이지 않는다.

당시의 상황으로서는 토지는 비교적 많은 데 반하여 경작노동력은 상대적으로 부족한 편이었다. 조방(粗放: 일정한 토지면적에 대하여 자본과 노력을 적게 들이고 자연력의 작용을 주로 하여 경작하는 방법)한 휴경농법 내지는 휴한농법이 아마 당시의 농촌사회에서는 영농방법을 대표하는 일반적 기술수준이 아니었을까 짐작된다. 특히 휴경농업기술의 단계에서는 경작지에 대한 항상적 관여는 결여되어 있었으므로 농민적 토지소유의 성립은 아직 기대하기 어려운 형편이었다.

토질이 좋고 생산성이 높은 귀족들의 전장에 비하면 농민들의 소경영에 속하는 농지는 여러 가지로 열악한 조건에 있었으며, 특히 휴경농지 같은 것은 소유의 권리면에 있어서도 한결 불안정한 상태에 있었다.

전시과(田柴科)는 고려 전기의 기본적 토지제도였다. 전시과는 좁은 의미로는 문무관료 및 직역(職役) 부담자에 대한 수조지의 분급을 규정한 토지법을 의미하는 것이며, 넓은 의미로는 이 토지법을 기초로 하여 구성된 광범위한 토지지배의 체계를 의미한다.

이 토지지배체계는 다분히 미분화상태에 있는 소경영농민의 자가경영주의를 기반으로 삼고, 이에 입각하여 대민수탈이 강행되는 구조였는데, 전시과는 바로 그러한 다양한 형태의 수탈을 실현시키기 위한 토대로서의 구실을 하였다.

전시과는 976년(경종 1)에 처음 제정되어, 998년(목종 1), 1014년(현종 5), 1034년(덕종 3)에 각각 수정·보완된 뒤에 1076년(문종 30)에 이르러 최종적으로 정비되었다.

현종 및 덕종대에 실시된 수정·보완의 경우 기록으로 남은 것이 없어서 그 내용을 알 수 없으나, 처음 제정된 시정전시과(始定田柴科)와 개정전시과(改定田柴科), 그리고 최종정비된 경정전시과(更定田柴科)의 내용은 『고려사』(식화지 1, 전제조)에 상세히 수록되어 있다.

우선 1076년의 갱정전시과의 규정에 따라 그 내용을 살펴보면 다음과 같다. 전시과의 토지, 즉 과전의 분급을 받는 관료 및 직역부담자는 18과등(科等)으로 분류되었다. 1과로부터 18과에 이르는 각 과등 안에는 수급자(受給者)의 직함 및 그들에 대한 전지와 시지(柴地)의 지급액 결수가 명시되어 있다.

예를 들면, 최고의 과등인 1과는 전지 100결, 시지 50결을 받게끔 규정되어 있으며, 지급대상자로는 중서령(中書令)·상서령(尙書令)·문하시중(門下侍中)의 관직명이 열거되어 있고, 최하의 과등인 18과에는 한인(閑人)·잡류(雜類)가 배치되어 전 17결을 받도록 되어 있다. 또한 군인과 서리(胥吏) 등 직역부담자는 제15과등 이하의 낮은 과등에 배열되어 있음이 주목된다.

전시과는 본래 국가의 관직에 복무하는 관료나, 행정적 혹은 군사적인 신역(身役)에 복무하는 서리·향리·군인 등 국가적인 공직·공역(公役)에 종사하는 자들에 대해서 그들이 국가의 공직·공역에 복무하는 보수의 대가로서 일정한 액수의 전시를 지급하여, 그들의 신분과 지위에 알맞은 생활을 유지할 수 있게끔 필요한 재정기반을 마련해 주기 위하여 제정된 토지법이었다. 이것이 말하자면 일반전시과였다.

이와는 별도로 국가에 대한 직접적인 직·역과 관계없이, 무산계(武散階)가 수여된 계층이나 승려·지리사(地理師) 등 특정한 관념세계의 직무자에 대하여 지급하는 무산계전시과·별사전시과(別賜田柴科) 등이 마련되기도 하였고, 또 5품 이상의 고급관료에 지급하는 공음전시과(功蔭田柴科), 그리고 6품 이하의 의지할 곳이 없는 관료미망인, 전망군인(戰亡軍人)의 처, 퇴역한 연로군인(年老軍人) 등에 대하여 지급하는 구분전(口分田)의 제도 같은 것도 준비되었다.

말하자면 이것은 별정전시과의 구실을 하는 것인데, 이러한 급전의 배려는 일반전시과의 미비점을 보완하기 위한 것이었다. 이 밖에 또 관아(官衙)의 경비를 조달하기 위한 공해전(公廨田)과 아직 그 실체는 분명하지 않으나 내장택(內庄宅)·궁원에 지급되는 공해전도 설정되어 있었다.

일반전시과의 지급대상이 관료·직역 부담자로 고정되는 것은 998년의 개정전시과 이후인듯하며, 976년의 시정전시과에서는 관료뿐 아니라 관계(官階)만을 받은 자삼(紫衫) 소속의 많은 호족들도 급전의 혜택을 입은 것으로 이해된다. 그 뒤 관료체제의 정비에 따라 급전대상자의 틀이 정비되어 관계만을 띤 호족들은 급전의 대상에서 제외되었다.

전시과는 국가의 공직·공역에 종사하는 관료·직역 부담자에 대하여 복무의 보수규정으로서 제정된 분지법(分地法)이었다. 국가의 공직에 복무하는 관료에 대하여 보수의 뜻으로 토지를 지급하는 제도는 이미 신라 689년(신문왕 9)에 관료전이라는 명목으로 제정된 일이 있었다. 이때까지 신라에서는 관료들에게 녹읍을 지급해 왔었는데, 종래에 있던 녹읍을 혁파하고 그 대신 설정한 것이 관료전이다.

관료전제도는 약 70년 동안 존속하다가 녹읍이 다시 부활되는 것을 계기로 해서 폐기된 듯한데, 그 이유는 당시의 통일신라사회가 단순한 전조의 수취만을 목적으로 하는 분급수조지제도(分給收租地制度)를 수용하기 어려운 조건에 있었기 때문이라고 생각한다.

그 조건으로서는 토지 자체에 대한 지배보다는 인간의 노동력에 대한 지배가 더 중요시되는 저급한 토지생산력의 단계에서 볼 수 있는 고대적 현상을 들 수 있겠다. 하여튼 전시과제도가 제정됨으로써 귀족관료들의 생활경제의 기반이 녹읍이나 식읍과 같은 지역지배(地域支配)에서 일정한 면적의 토지 그 자체에 대한 지배로 옮겨졌다는 것은, 전시과제도에 하나의 큰 전진적인 의미를 부여하는 것이라고 보아야 할 것이다.

전시과제도가 토지 자체에 대한 지배, 다시 말해서 토지에서 생산되는 현물수확의 수취를 전제로 하는 지배의 형태였다는 것은 이론의 여지가 없을 것이라고 생각된다. 하지만 그 지배의 내용이 구체적으로 어떤 것이었는가에 대하여는 아직 해결을 보지 못한 문제들이 많다.

우리가 가장 궁금하게 느끼는 것은 과연 어떤 지목(地目)의 토지가 전시과의 과전(科田) 내지 양반전으로 배정되었을까 하는 점이다. 다시 말해서 과전이 조선 초기의 과전법의 경우처럼 민전 위에 설정되었을까, 아니면 민전이 아닌 어떤 다른 지목의 토지 위에 설정되었을까 하는 문제이다. 현재로서는 과전이 민전 위에 설정되었으리라고 보는 견해와 그렇지 않을 것이라는 견해가 서로 맞서고 있다.

일설에 의하면, 과전과 민전은 같은 동일한 토지이며, 다만 보는 입장에 따라서 호칭이 달라질 뿐인바, 경작자의 측면에서 볼 때에는 민전(공전)이요, 수조자의 측면에서 볼 때에는 과전(사전)이라고 해석된다.

그러나 이에 반대하는 입장에서는 과전으로 편성된 토지는 본래 그 과전을 지급받은 양반이나 군인이 가지고 있던 사유지이며, 이 과전(사유지)에 대한 경영도 수급자(受給者)들이 직접 담당했을 것이라 한다. 즉, 일반농민들의 민전과는 구별되어야 하는 토지라는 것이다.

비슷한 입장을 취하면서도, 과전은 본래 그 기원이 신라 말 고려 초에 각 지방에서 할거하고 있던 호족들이 그들의 전장인 사유지로서 지배하던 토지에서 유래한 것이며, 이들 호족들의 전장에 군왕을 중심으로 하는 중앙집권체제가 강화되어 전시과가 창설되는 과정에서 일단 국가에 회수되는 형태를 취했다가 다시 과전으로서 호족이나 신왕조의 관료군들에게 재분배되었을 것이라고 해석하는 견해도 있다.

과전이 배정되어 있는 토지의 성격문제와도 서로 관련되는 문제이지만, 전주(田主, 수조권자)인 관료가 그들이 수급한 과전에서 과연 어느 정도의 전조(田租)를 수취하였을까 하는 수취의 비율에 관해서도 아직 정설이 확립되어 있지 못하다.

과전이 민전 위에 설정된 것이라면, 수조권자인 전주는 민전인 공전에 대한 수조의 규정에 따라 수확량의 4분의 1 또는 10분의 1에 해당되는 액수를 수취하였을 것이라고 생각되지만, 그렇지 않을 경우라면 사전에 대한 수취규정에 따라 수확량의 2분의 1에 해당되는 액수를 수취하였으리라 상정된다.

전시과체제하의 전국 토지는 크게 나누어 공전과 사전으로 구분되었다. 공전으로는 내장토(內庄土)나 어분전(御分田) 같은 궁정에 소속된 토지(1과공전), 공해전·학전 등 국가에 부속된 토지(2과공전), 그리고 일반 민전(3과공전) 등이 있었고, 이에 대하여 사전을 형성하는 지목으로는 궁원전·사원전과 양반전, 그리고 군인전·기인전(其人田) 등이 있었다. 이 가운데 양반전은 과전의 대표적인 존재이다.

공전과 사전에 대해서는 수취의 비율이 다른 차율수조(差率收租)가 적용된 것으로 이해되어 왔으며, 공전의 수취율은 4분의 1, 사전의 수취율은 2분의 1로 해석하는 견해가 지금까지 거의 통설화되어 있었다.

그런데 최근에 이르러서는 공전의 사분취일(四分取一)을 규정한 『고려사』(식화지 1, 전제 조세조)의 기록은 공전 안에서 국유지에만 해당하는 것이지 민전(공전)은 이에 포함되지 않으며, 민전에 대해서는 10분의 1의 수취율이 적용되었다는 견해가 강력하게 대두하고 있다. 이에 대해서 민전을 포함한 공전의 4분의 1 수조율을 주장하는 측은 의창법(義倉法)에서 규정한 의창미 징수의 법규(『고려사』 식화지 3, 상평의창조)에 의거하여 반론을 펴고 있다.

즉, 과전(양반전)이 민전 위에 설정되어 10분의 1의 수조를 하였다고 가정한다면, 민전과 양반전이 동일한 토지임에도 불구하고, 민전(3과공전)에서는 결당 1두의 의창미를 부담하는 데 반하여 양반전에서는 그 배나 되는 2두의 의창미를 부담한 이유가 무엇이냐고 반박하면서 완강히 맞서고 있다. 반대론자의 측으로부터는 아직 이에 대한 적절한 해명이 나오지 않고 있다.

특히 당시의 민전에서 상당한 부분이 신라의 ‘촌락문서’에서 보이는 대로 일정한 기간 경작하였다가 그 다음에는 농사를 포기하지 않을 수 없는 이른바 휴경농법이 적용되는 토질이 나쁜 농지였다면, 기술적으로 이렇게 생산성이 불안정한 토지를 관료에 지급하는 과전으로 배정한다는 것은 매우 불합리한 일이다.

반면 공전 사분취일설도 해당 공전조가 지대의 성질을 띠는 것이라면 알 수 없으나, 단순한 지세(地稅)로 해석한다면 그 수취율이 지나치게 높다는 비판이 있다. 이런 문제들은 앞으로 해명되어야 할 조세제도상의 매우 중요한 과제이다.

사전의 경우에도 사정은 비슷하다. 이분취일의 수취율이 적용되는 것은, 사전 중에서 양반전이나 사유지에 국한된 지대수취의 현상이며, 수조지 중에서도 군인전 같은 경우는 2분의 1이 아니라 4분의 1의 민전과 같은 수취율이 그대로 적용되었을 것이라고 보는 해석이 있다.

이 해석에 따르면 군인전은 그 대부분이 군인들이 소유하는 소경영농지인 민전 위에 설정된 면세지이며, 같은 전시과라는 명목으로 호칭되기는 하였으나, 양반전과는 지목의 성격이 크게 달랐다는 이야기가 된다. 이와 같이 전시과의 지목 편성은 그 구조가 매우 복잡한 것이었다.

공전과 사전의 성격차에 관하여는 국가에 지세를 부담하는 지목이 공전, 해당 토지에서 지대수취의 경영이 행하여지는 사유지를 전형적인 사전이라고 보려는 해석이 유력하다. 민전은 사실상 농민들의 사적 보유지였음에도 불구하고 공전이라고 인식되었다. 중국에서의 용례로서는 일반 민유지는 사전으로 취급되고 있었는데 고려에서는 그 반대였다.

이에 관해서는 민전에서 바치는 조가 공적인 국가재정의 원천이 되었기 때문에 그렇게 인식되었으리라는 해석도 있고, 당시의 촌락농민은 아직 공동체의 규제에서 충분히 자립하지 못한 상태에서 농민적 토지소유가 제대로 형성되지 않았기 때문에 민전을 사전이라고 부르기가 적당치 못하였으리라는 해석도 있다.

다음으로 문제가 되는 것은 전시과의 과전이 어떻게 경영되었는지에 관해 그 경영의 형태 내지는 양식에 관한 설명의 방법인데, 이것은 과전이 어떠한 종류의 지목에 의하여 편성되었느냐 하는 문제와 서로 병행하여 고찰되어야 한다.

과전이 일반 민전 위에 설정되었다면 당연히 자영소농민에 의한 자가경영이 상정된다. 이럴 경우, 양반이 수취한 조는 국고에 수납되어야 할 부분이 국가의 지시에 따라 일정한 관료에게 귀속되는 형식이 된다.

이와는 반대로, 과전이 민전과는 성질이 다른 일정한 사전(수조자가 본래 소유한 사유지, 혹은 재래의 호족들의 전장이 일단 회수되어 분급수조지의 재원으로 설정된 토지) 위에 배정된 것이라면, 당연히 지대의 수취를 목적으로 하는 소작제경영을 취했을 것이라고 보아야 할 것이다.

종래의 통설로서는 과전(양반들에게 분급된 수조지)은 소작제 방식으로 전호에 의하여 경영되었으리라는 견해가 우세하였다. 그리고 이 양반과전은 비록 지대 수취의 경영이 이루어진다 해도 다만 수조권이 부여된 단순한 분급수조지에 불과한 것이며, 그 과전의 경작·생산을 감독하고 또 조의 수취와 수송에 책임을 지는 것은 전주인 양반 자신이 아니라 지방장관인 수령일 것이라고 이해되었다.

따라서 양반은 수조권을 가진 전주이기는 하되, 직접 토지의 경영·관리에 임하는 지주로 보기는 어렵다는 식으로 이해되어 왔다. 그런데 최근에는 아직 소수의 의견이기는 하지만, 양반의 과전은 해당 양반들이 종전에 소유하고 있던 사유지 내지는 그 친족들의 소유지로써 편성된 것이며, 이 토지의 경영·관리에 책임을 진 것도 양반의 대리인이나 그 친족들이었을 것이라고 주장하면서 전시과체제 안에서도 양반의 지주적 성격을 인정해야 한다는 견해가 나타나고 있다.

하여튼 양반의 과전은 그 소유와 경영에 대한 주체의 문제가 앞으로 해명되어야 할 가장 중요한 과제로 남아 있다. 이런 문제는 앞으로 양반의 전신인 호족들의 성격과 연결시켜 다각적인 접근을 시도할 필요가 있다.

전시과의 과전은 과전법(조선)의 경우와 마찬가지로 기내(畿內)의 토지로써 분급되었으리라는 의견이 종래 일부의 연구자에 의하여 주장되기도 하였으나, 현재로서는 이러한 해석은 소수의 의견인 듯하며, 대부분의 연구자들은 과전이 지역의 제한이 없이 전국 각처에 산재하고 있었으리라고 보고 있다(단, 양계는 제외).

전시과에서 규정된 양반과전의 액수가 반드시 규정대로 지급되었을까 하는 문제는 오래 전부터 의문시되어 왔다. 이에 관해서는 전시과 토지재원의 만성적인 부족상태에 주목하여 전시과에서 규정된 양반과전의 지급액은 군인전의 경우와 마찬가지로 지급의 최고한도를 표시한 것에 불과할 뿐이며, 소정의 액수가 규정대로 지급되었다는 뜻은 아니라고 보는 견해가 지배적이다. 정액대로 지급된 것이 족정(足丁), 정액 미달로 지급된 것이 반정(半丁)이라는 해석도 나와 있다.

전시과제도는 위에서 언급한 대로, 토지의 소유·지배 관계가 일정한 정도에까지 성장되는 것을 전제로 하여 성립되었다. 이런 의미에서 고려 초기의 토지소유·지배관계는 관료전이 폐기된 8세기 중엽의 신라에 비하면 한결 발전한 것이라고 보아야 할 것 같다.

이러한 토지소유·지배관계의 발전은 어차피 사회적 생산력의 발전이라는 문제, 그리고 또한 당시의 농민들이 얽히고 설키어 살고 있던 공동체의 문제와 결부시켜 설명이 되어야 할 일인데, 현재로서는 연구의 수준이 아직 그러한 수준에 미치지 못하고 있다.

소농민의 자가경영에 구조적 기반을 둔 전시과제도와 이러한 구조에 입각한 민중지배의 체제는 마침내 무신정권의 성립을 고비로 하여 해체되어 12세기 이래 고려의 토지소유·지배관계는 농장이라는 이질적인 차원의 단계로 발전하였다.

농장은 왕실·귀족·고급관료·사원 등 권력자들이 지배한 사적인 대토지소유의 특수한 형태를 의미한다. 전장·전원(田園)·장원(莊園)·농장(農場)·별서(別墅)·별업(別業)이라고 불려지기도 하였다.

농장 내지 전장이라는 토지지배의 형태는 이미 통일신라시대 이래 존재하였으나 급속히 확대된 것은 12세기 후반기 이래의 일이며, 농장이 확대해 나가는 과정에서 전시과제도는 붕괴하였다.

농장은 탈점(奪占)·개간·사패지(賜牌地)의 지급, 기진(寄進), 장리(長利)·매입(買入) 등 다양한 경로를 밟아 성립하였는데, 이 중에서도 가장 중요한 요인으로 손꼽히는 것은 불법적인 탈점과 개간 등이었다.

권력자들이 개간한 토지는 국왕의 사패를 받아 공신전 등의 명목으로 등록해서 면세의 특권을 얻어내는 것이 상례였다. 권력자들에 의한 탈점행위는 이미 무인정권의 초기부터 문제화되어 최충헌(崔忠獻)의 집권 당시에는 벌써 심각한 사회문제로 다루어질 만큼 널리 진전되어 있었다.

몽골의 침략과 그로 인한 참담한 전화(戰禍)가 고려사회에 커다란 변화를 초래한 것은 다 아는 사실이지만, 이 중에서도 가장 크게 주목되는 것은, 침략전쟁에 후속하는 대몽(對蒙)복속기에 접어들면서 농장의 형성이 전국적으로 더욱 급속히 확대되어 나갔다는 사실이다. 그 결과 고려 말기에 이르러서는 조세·부역 등의 국고수입이 격감하고 국가재정이 파탄에 빠져, 마침내 고려왕조는 멸망하였다.

농장이 대토지사유의 집적과 이에 대한 지배를 전제로 하여 성립한다는 것은 더 말할 필요가 없다. 농장의 규모는 대체로 ‘미주과군(彌州跨郡)’이니 ‘표이산천(標以山川)’이니 하는 식으로 표현될 만큼 그 면적이 광대한 것이었다. 그래서 농장의 형태에 관해서는 몇 개의 촌락이 몽땅 한 덩어리가 되어 하나의 농장으로 편성되거나, 혹은 하나의 촌락이 촌락 단위로 농장으로 화한 경우 같은 것을 상정해 보이는 견해도 있다.

왕실의 ‘장(莊)’·‘처(處)’와 같은 특수한 경우는 예외로 치고, 보통 농장의 형태는 일정한 면적의 토지가 한 덩어리로 집적되거나, 또는 그렇게 집적된 토지가 여러 곳에 분산되어 하나의 농장을 형성하는 것이 일반적이었을 것이라고 생각된다.

왕실의 ‘장’·‘처’도 일종의 장원임에는 틀림없겠으나, 여기에서는 일단 경작지 그 자체에 대한 지배를 의미하는 농장과는 구별하여 처리하여 둔다. 왕실의 ‘장’·‘처’는 일정한 면적의 경작지 그 자체에 대한 지배라기보다는 일종의 ‘지역’(地域, 행정구역)에 대한 지배를 의미하는 것이었다.

농장이라고 해서 반드시 굉장히 넓은 토지의 지배를 연상할 필요는 없고 30∼40결 정도의 비교적 규모가 작은 것도 있었다. 농장에는 지배의 거점으로서 장사(莊舍)가 설치되어 있었고, 여기에는 장주(莊主)·장두(莊頭)·간사,幹事)가 상주하면서 농장의 경영·관리에 관한 일을 맡아보았다. 이들은 대개가 노복으로서 도읍에서 정치의 권좌에 앉아 있는 농장주의 대리인 구실을 하였다. 이것이 흔히 보는 농장의 지배장치였다.

농장 안에는 경작노동을 담당하는 많은 전호(佃戶) 농민들이 살고 있었다. 경작노동은 노비가 맡을 경우도 있고, 양인의 전호가 맡을 경우도 있었는데, 양인전호일 경우에도 ‘억량위천(抑良爲賤)’·‘압량위천(壓良爲賤)’ 등의 방법으로 노비와 동렬로 파악되는 것이 상례였다. 양인이 자진해서 노비가 되어 농장에 투탁하는 일도 있었다. 하여튼 농장 내 경작농민들의 성격은 다분히 노예적 색채가 짙은 것이었다.

양인을 노예의 신분으로 파악한 이유는 농장주가 농장 내에 국가의 수취가 미치는 것을 막고 예속농민에 대한 독점적인 지배를 확보하기 위한 방법의 하나였다. 농장주가 지배하는 사노비에 대하여는 국가의 공적인 세역(稅役)이 면제되어 공과(公課)의 부담이 없었기 때문이다.

농장을 비롯하여 대토지가 집적된 사유지 안에서 노동하는 전호를 당시에는 ‘처간(處干)’이라고 불렀다. ‘처간’은 ‘곳한’의 이두식(吏讀式) 표현인데 소작인이라는 뜻이다. 본래 처간은 남의 토지를 소작해서 지대를 부담하는 단순한 전호농민이었는데, 뒤에는 국가에 바쳐야 할 용(庸)·조(調)마저 포탈하여 농장주의 사적 예속민처럼 되어버렸으므로 국가의 공민이라는 성격은 잃고 말았다.

그러한 과정에서 농장 내 전호농민들에 대한 독점적 지배가 강화되는 한편, 양천의 신분관계가 급속히 문란해져서 큰 사회적 혼란을 빚었다. 이러한 사회적 혼란이 누적된 결과 그것이 국가재정의 궁핍과 서로 연결되어 정치적 파국을 초래하였음은 잘 알려진 사실이다.

농장지배의 본질은 대체로 수확의 절반 정도를 거두어들이는 ‘사전’(과전)에서는 지대수취의 경영이 행하여지고 있었다. 그러나 전기의 사전의 경우에는 ‘사전’주가 직접 경작농민을 파악하여 그들과의 사이에 직접적인 지배예속의 관계가 형성된 일은 없어 보이고 ‘전주’ 자신이 그가 지급받은 토지(과전)의 경영·관리에 직접 책임을 지는 일은 아마 없었을 것이라고 이해된다.

그런데 후기의 농장주는 전기의 ‘사전주’에 비하여 토지의 경영에 직접 책임을 지고 전호와의 사이에 직접적인 지배예속관계가 확립되어 있었다는 의미에서 한결 지주로서의 성격이 뚜렷한 존재로 성장하였다.

소수의 의견에 속하는 것이기는 하지만 농장을 주로 사급전(賜給田:토지제도의 틀 안에 제정된 사전) 위에 설정된 수조지의 일종으로 보려는 견해도 있으며, 그 수조율은 공전의 경우와 같은 10분의 1 세율에 해당하였다는 설도 있다. 이 설에 의하면, 농장은 지대수취와는 하등 관계가 없는 단순한 수조지에 불과하다는 이야기가 된다.

농장은 12세기 후반기부터 급속히 확대되어 나갔는데, 13세기 후반기인 몽고복속기에 접어든 이후에는 더욱 더 팽창하여 고려 말기에 이르러서는 전국 대부분의 토지가 농장 안에 흡수되었다고 전하여질 만큼 그 양적 비중이 늘어났다.

농장성립의 가장 중요한 요인은 탈점과 개간이었다. 권력자들에 의하여 개간된 토지는 유세지(有稅地)로서 농장을 형성하는 것도 있고, 국왕의 사패를 받아 무세지(無稅地)라는 특권이 부여된 채로 농장이 된 것도 있었다.

또 뚜렷이 경작중에 있는 유주부적(有主付籍)의 기전(起田)이 주인이 없는 황무지로 사칭되어, 황무지라는 명목 아래 다시 사패지로 사급된 예도 흔히 있었다. 이와 같이 농장이 발전해 나가는 과정에는 단순히 토지지배관계의 차원이라는 시각만으로는 풀이할 수 없는 부정비리 따위가 늘 따라붙었다.

고려의 농장을 거론함에 있어 꼭 짚고 넘어가야 할 매우 중요한 과제가 있는데, 그것은 왜 고려 중기 12세기 후반에서 13세기 후반에 걸치는 약 1세기간을 과도기의 고비로 삼아 토지지배관계에 그렇게 큰 변화가 일어났을까 하는 문제이다. 이 문제는 앞으로 실증적이고 구체적 연구에 의해 보완되어야 할 부분이지만, 우선 일차적으로는 사회적 생산력의 발전과 결부시켜 해명되어야 할 과제라고 생각한다.

일반적으로 전시과체제하의 전기 농민들은 다분히 계급적으로 미분화상태에 있었던 것으로 이해되고 있으며, 이들이 촌락이라는 공동체의 규제에서 어느 정도 자립하여 독립적인 생활을 해 나갈 수 있었을까에 대해서는 퍽 회의시되는 점이 많다.

당시의 상황은 자연관계(自然關係)가 매우 우월하였다는 조건에 제약되어 생산력발전의 수준은 퍽 저급한 상태에 있었다. 이러한 저급한 생산력수준 아래서 살고 있던 농민들은 혈연집단을 이루어 기본적으로 동성촌락(同姓村落)을 형성하여 서로 상부상조하는 의존관계를 유지하면서 살고 있었을 것으로 짐작된다. 이것이 전시과체제하에서 계급적인 분화가 아직 그렇게 심각하게 벌어지지는 않은 농민생활의 구조였다고 인정된다.

이러한 구조 아래에서는 농민들 개인에게 돌아가는 생산의 잉여 같은 것은 국가에 수탈되는 몫을 제외하고는 아마도 극히 미미하였을 것이다. 그런데 고려 중기의 일정한 시기, 즉 무인정권 성립 전후에 이런 농민생활의 미분화상태를 타파하는 큰 변화가 일어난 것으로 보인다. 그 변화를 실증적으로 설명하는 것은 장래의 과제가 되겠지만, 일단 다음과 같은 가설을 세워볼 수 있다.

우선 주목되는 것은 농작법(農作法)의 진보발전이다. 고려 전기의 농작법에 관하여는 연구자에 따라서 견해가 달라 의견의 일치를 보지 못하고 있다. 어떤 이는 매년 연작하는 상경법이 지배적이었다고 보는 견해가 있는가 하면, 또 어떤 연구자는 도작(稻作)은 격년제 휴한법이 일반적이었다고 해석하였다.

또한 어떤 연구자들은 진전(陳田)이 항상적으로 재생산되었다는 사실을 지적하면서, 일정한 기간 경작하다가 토질이 척박해지면 경작을 포기하여 진전으로 처분해 버리는 휴경법의 비중이 매우 높았으리라는 의견도 나왔다.

현재로서는 정확한 실정을 아직 파악할 수 없으나, 종래에는 연작법·휴한법과 휴경법이 서로 병존해 오던 농업생산의 기술이, 고려 전기가 막을 내리는 무인정권 성립기에 이르러서는 휴한법이 휴경법을 극복하여 전국 대부분의 토지가 1년 내지는 2년씩 터울을 두고 경작하는 격년제 농법으로 변하고, 이와 병행하여 매년 경작하는 연작법도 꽤 큰 비중으로 성장했으리라고 전망된다.

이러한 농업기술의 진보발전은 마침내 13세기에서 14세기로 넘어갈 무렵부터는 전국 경작지에서 연작상경법이 보편적으로 일반화하는 추세를 나타내게 한 것 같다. 이러한 농작법의 기술상의 진보가 사회생산력의 발전을 가져온 것은 더 말할 필요가 없다.

이런 문제와 관련하여 양전작업 및 수취정책의 기초 조건이 되는 결부제의 구조와 내용에 큰 변화가 나타났다. 결부제의 시행과정에서 상·중·하의 전품을 등급짓는 기준이 종래와 같이 토지이용의 빈도수에 따라서가 아니라, 토지의 비척도에 따르는 방식으로 개편되었다.

그리고 과거에 중국의 경(頃)·무(畝)와 같은 뜻으로 단순히 토지의 절대면적을 표시하던 결·부가 수등이척제(隨等異尺制)라는 새로운 양전법을 채택하여 이적동세(異積同稅)의 수취체제로 변질되었다.

이는 당시의 농법이 휴한법을 극복해서 연작법이 선진적인 농업기술로서 이미 일반화되어 가고 있었다는 형세와 서로 연결시켜 고찰하여야 할 문제이다. 말하자면 농법상의 새로운 기술의 발달, 사회생산력의 발전에 대응하여 등장한 것이 새로 제정된 결부법의 참면목이었다.

이와 병행하여 몽골의 침략이라는 일찍이 보지 못한 큰 전란으로 입은 처절한 전화의 피해가 다분히 미분화상태에 있던 농촌사회의 경제구조를 밑바닥으로부터 뒤흔들어 놓고 말았다. 전란의 와중에서 방대한 면적의 황무지가 늘어났고 경작지를 잃은 수많은 실업농민들이 방출되었다.

농촌에서의 이런 변동은 농장제사회가 형성되는 역사적 전환의 과정에서 권력자들로 하여금 적극적으로 황무지를 개척하거나 또는 그런 구실을 빙자하여 남의 토지를 탈점하려는 강력한 의욕과 동기를 가지게 하였다는 의미에서 매우 중요한 의의를 가진다.

이미 이때에는 혈연으로 얽혀 다분히 미분화상태에 있던 농촌에서도 점점 해체현상이 나타나고, 또 농법과 기술발달의 결과 농가에서도 일정한 생산의 잉여가 형성될 수 있는 환경이 조성되어 있었으리라 생각한다. 이러한 상황을 배경으로 하여 권력자들의 농장경영은 진행되고 발전해 나갔다.

고려 후기의 토지지배관계에서 가장 큰 비중을 차지하는 것은 권력자들이 경영하는 농장이었다. 그러나 농장의 비중이 아무리 높아졌다고 해도 전국의 토지가 모두 농장으로 변했다는 뜻은 물론 아니다.

소경영농민들이 가족노동력으로 경영하는 농토가 여전히 큰 비중을 점하고 있었다. 그리고 전시과가 무너진 이후에도 분급수조지(分給收租地)는 하나의 제도적 장치로서 상대적으로 일정한 기능을 유지하고 있었다.

농장의 팽창으로 인하여 국고의 조세수입이 격감한 결과 관료들에 대한 녹봉의 지출이 어렵게 되었다. 정부는 이 재정적 난국을 타개하고 관인들의 생계를 보장해 주기 위하여 13세기 중엽에 녹과전(祿科田)을 설치하였다. 녹과전과 병행하여 구분전(후기)이라는 새로운 형태의 분급지가 설정되기도 하였는데, 이것이 후기구분전이다.

녹과전에 관해서는 그 계보가 녹봉에만 연결된다는 견해와, 그런 것이 아니라 전시과 과전의 부활을 꾀한 것이라고 보는 견해가 서로 엇갈려 있다. 전자에 의하면 녹과전의 지급대상자는 오로지 녹봉을 받을 수 있는 계층, 즉 관인들에만 국한되어 있기 때문에 직역자(職役者)들에 대한 토지지급까지도 아울러 규정하고 있는 전시과와는 그 성격이 다른 것이며, 양자는 엄격히 구별되어야 할 성질의 것이라고 말한다.

이에 의하면 전시과의 계보는 전시과→구분전(후기)→과전법으로 그 계통이 이어지는 것이라고 주장한다. 녹과전과 거의 동시에 이와는 별개의 토지지배의 범주로서 구분전(후기)이라는 새로운 의미·내용의 분급지가 등장하였는데, 이것은 특정한 부녀·노병들에 한해서 지급된 전기구분전과는 달리, ① 양반·군인·한인 계층 및 ② 향리·진척·역자(驛子)·직(直) 계층에게 널리 배분되어 그 지급대상이 퍽 넓은 것이었다.

여기서 ①의 계통은 과거의 전시과를 계승하는 것이며, ②의 계통의 구분전이 고려 말의 사전개혁을 통해 발전적으로 해소하여 조선 초기의 과전으로 인계되는 것이라 한다.

이와는 달리 후자에 의하면 녹과전은 고려 후기사회의 체제정비의 일환으로서 양반관리에 대한 새로운 국가적 토지분급제도로 성립한 것이며, 초기의 전시과제도가 무너진 이래 녹봉조차 제대로 지급되지 않는 상황에서, 녹봉에 대신한다는 표방 아래 설치한 것이 녹과전이라 한다. 그리고 이 녹과전은 실제로 관리에 대한 유일한 피급지(被給地)로서 고려 말까지 1세기 이상 존속한 것이라 한다.

하여튼 녹과전은 관료들만 그 지급대상자로 제한되어 있었다는 의미에서 전시과의 과전과는 그 성질이 크게 다른 것이었다.

또 후자는 녹과전과 병존하는 후기구분전에 관해서 다음과 같이 관찰하고 있다. 전시과제도하에서는 양반관료들에게 지급한 직전(職田)과 군인·서리 등 기타 역(役)을 부담하는 역인(役人)들에게 지급한 전정(田丁)이 전시과라는 하나의 제도적 틀 안에서 서로 공존하고 있었다. 그런데 전시과가 무너진 이후 녹과전이 신설되는 형식으로 옛날의 양반 ‘직전’이 다시 부활 개편됨에 이르러, 직역부담자들에게 지급된 정전은 양반관료의 녹과전과는 별개의 범주로 처리되어 구분전이라는 명목으로 파악된 것이 아닐까 추리하였다. 구분전은 역의 부담자뿐 아니라 양반에게도 분명히 지급되었는데, 이 문제에 관해서는 양반구분전을 전시과제도에 보이는 양반과전의 맥락에서가 아니라 양반공음전시과(兩班功蔭田柴科)에 결부시켜, 양반신분층 전체에 대한 생활보장책의 의미를 지닌 것으로 해석하고 있다.

따라서 이 설에 의하면, 녹과전은 전시과→녹과전→과전법이라는 식으로 단순히 전시과와 과전을 이어 주었을 뿐 아니라, 국가적 토지분급이 역과 분리되는 단서를 열어 주었다는 의미에서 중요한 의의를 가지는 것이라고 한다. 이와 같이 녹과전이나 후기구분전의 실체에 관해서는 앞으로 다시 검토해야 할 문제가 많다.

녹과전이 실시된 이후 얼마 안가서 녹봉지급이 다시 시작되어 녹과전이 존속하는 대부분의 기간 동안 녹과전과 녹봉의 이원적 지급체제가 병행되었다는 사실이 지적되고 있다.

이런 점을 감안해 보면 녹과전의 계보적 연결을 녹봉에만 결부시키려는 해석도 재고되어야 할 문제이며, 또 후기구분전의 성격을 역부담자들에게 지급된 전정이라는 차원에서만 파악하려는 견해도 양반관료들에 지급된 구분전의 존재가 기록상으로 엄연히 확인되는 이상 당연히 재검토되어야 할 일이다.

하여튼 녹과전·구분전(후기)은 경기지역에 한정하여 지급된 듯하며, 특히 양반구분전의 경우를 생각해 보면, 그것은 양반관료 전체가 지급대상으로 지정된 과거의 전시과와 같은 분급수조제도의 구실을 한 것도 아닌 듯하다.

고려 종말기에 이르러 이른바 사전개혁이 단행된 결과 불법적인 대토지소유는 대체로 부정되었다. 대륙에서 원(元)·명(明)이 교체하는 국제정세의 변화에 즈음하여 고려 조정에서는 사전의 문제를 둘러싸고 친명개혁파와 친원보수파 사이에 큰 대립이 일어났다.

개혁파의 총수 이성계(李成桂)는 위화도에서 회군한 직후에 보수파 관료들이 소유한 불법적 대토지겸병인 사전을 공격하여 그 혁파를 주장하고 개혁을 단행하였다. 농장과 사전은 반드시 그 개념이 일치되는 것은 아니지만 이른바 사전혁파의 결과 많은 농장들이 몰수되었다.

그러나 농장이라는 명목으로 존재한 토지 전부가 모두 부정된 것은 아니다. 몰수된 농장의 토지는 그 대부분이 탈점을 전제로 강행한 불법적 대토지의 집적이거나, 조선이라는 신왕조를 개창한 이른바 사류(士類)들과는 정적(政敵)관계에 있다가 정치적 이유로 숙청된 사람들인 친원보수파 계열의 권력자들의 소유토지였다.

해당 농장의 토지가 불법적인 탈점으로 겸병한 것이 아닌 이상, 또 농장주가 혁명파 사류들과 특별한 적대관계에 있었던 것이 아닌 이상, 예컨대 그 농장이 막대한 자력을 투자한 결과 진전이나 황무지를 새로 개척해서 설립한 것이라면, 이러한 농장이 사전혁파의 과정에서 몰수되어야 할 이유는 없었을 것이다.

이럴 경우 해당 농장의 전주는 동시에 그가 개간한 토지인 소경전(所耕田)의 경작 주체로서 그 토지에 대한 소유권도 인정받을 수 있는 법제구조였으므로, 이러한 권리가 사전의 혁파과정에서 부인되었으리라고는 생각되지 않는다. 고려 말의 ‘사패지’ 같은 것은 대개가 이러한 유형의 농장에 속하는 것이 아닐까 짐작된다.

사패지에 대한 수조권에 관해서는 사전혁파의 과정을 통해서 당연히 변동이 있었을 것이라고 상정되지만, 그것은 ‘소경전’에 대한 경작권 및 소유권과는 별개의 문제에 속하는 것이었다.

조선 초기의 사료에 보이는 농장이니 누대농사(累代農舍)니 하는 것은 이렇게 하여 고려 이래 존속한 것이 적지 않았겠는데, 이 안에는 정치권력자에 의해서가 아니라 지방의 향호(鄕豪)들에 의해 경영된 토호형농장(土豪型農莊)도 꽤 많이 포함되어 있었을 것이다.

이 토호형농장은 정치적 권력을 매개로 해서 성립된 것이 아니라, 순수하게 경제적 요인으로 인하여 형성된 것인 만큼 농장주는 지주로서의 자주성이 한결 높았다. 조선시대에 들어가서 널리 발전하는 병작형(幷作型) 농장은 주로 이러한 형태의 농장과 그 계보가 연결되는 것이 많다.

여기에서는 토지소유관계에 큰 발전의 자취가 엿보이는 것이 주목된다. 하여튼 고려 말 사전이 혁파되고 과전법이 성립하는 과정에서 재래의 농장은 상당수가 몰수되었으나, 이와는 달리 계속 그 존재가 인정된 것도 적지 않았다. 그것은 해당 농장이 형성된 배후의 사정에 따라서 그 향방이 좌우되었기 때문이다.

과전법은 조선 초기의 기본적인 토지법이다. 고려왕조가 멸망하기 직전의 상황을 보건대 당시의 토지지배관계는 극도로 문란한 상태에 있었다. 전시과제도는 이미 그 기능을 상실한 지가 오래되었으며, 이에 대신하여 혼란한 경제질서를 극복하고 새 질서의 기초가 될만한 토지지배의 제도적 장치는 아직 나타나지 못하고 있었다.

소수의 탐욕한 권력자들이 부정한 방법으로 농장을 확대하여 광대한 면적의 토지를 소유한 반면에, 일반 관리나 수많은 농민들은 토지를 상실하여 처지가 매우 어렵게 되어 있었다. 이에 1388년(우왕 14) 5월에 위화도에서 회군하여 대권을 장악한 이성계와 그를 총수로 받들어 결집한 신진사류파(新進士類派)들은 “제도(諸道)의 사전을 혁파하여 민생을 탕화(湯火) 속에서 건져야겠다.”라는 명분을 내걸고 전제개혁인 사전혁파를 단행하는 작업의 제일보를 내딛게 되었다.

신진사류파들은 우선 우왕을 폐하고 창왕을 세우는 동시에 왕으로 하여금 교서(敎書)를 내리게 하여 전제개혁인 사전혁파의 구체적 의안을 상정하게 하였다. 이로 인하여 왕실과 왕실을 지지하는 보수파 관료들은 존망의 위급한 고비에 서게 되었다.

따라서 전제개혁의 실시를 둘러싸고는 개혁파와 보수파 사이에 격렬한 논쟁이 벌어졌는데, 개혁파인 신진사류들이 보수파의 반대를 누르고 전제개혁을 단행해야 한다는 대원칙이 국가의 방침으로 결정되었다(1388년 7월∼1389년 4월).

이러는 사이에 조정에서는 각도에 양전사(量田使)를 파견하여 토전을 개량(改量)하는 작업에 착수하고(1388년 8월), 또 급전도감(給田都監)이 설치되는 등(1388년 10월) 기본적인 개혁작업이 구체적으로 진행되었다.

과전법 제정이 정식으로 선포된 것은 1391년(공양왕 3) 5월의 일이지만, 그 전해인 1390년 9월에는 새로운 전적(田籍)의 작성작업이 일단 마무리를 짓게 되어 공사의 구전적은 시가에서 불태워 없애버렸다.

이상과 같은 과정을 거쳐 과전법이 발효됨으로써 왕실과 왕실을 지지하는 보수파세력의 경제적 기반은 단번에 무너지고 말았다. 고려왕조는 과전법이 실시된 다음해인 1392년 7월에 멸망하고, 새로이 제정된 이 토지법은 신왕조 조선의 경제질서를 통제하는 법적 장치가 되었다.

과전법 규정의 내용을 살펴보면, 왕년의 공·사 전적을 일제히 조사, 정리하여 능침전(陵寢田)·창고전(倉庫田)·궁사전(宮司田)·군자시전(軍資寺田)·사원전(寺院田)과 외관의 직전(職田), 그리고 향리·진척·역리·군장(軍匠) 등에 지급할 잡색위전(雜色位田)을 설정하되, 원래 규정의 결수에 과부족이 있을 경우에는 원래의 규정대로 복구하여 지급하였다는 대원칙을 먼저 수립하였다.

과전법의 지급규정안에는 보이지 않지만, 군자위전(軍資位田) 이외에 풍저창위전(豊儲倉位田: 국용)·광흥창위전(廣興倉位田: 녹봉)과 경중각사위전(京中各司位田) 등이 초기에 한때(세종대 이전) 있었음은 잘 알려진 사실이다.

다음에 과전에 관한 지급규정이 보이는데 이 규정에 의하면 과전은 기내의 토지로서만 지급하도록 급전범위가 제한되어 있었다. 왕실을 호위하는 양반관인층은 시·산(時散)을 막론하고 제1과(재내대군, 문하시중) 150결, 제2과(재내부원군, 검교시중) 130결, ……제17과(동·서 9품) 15결, 제18과(권무·산직) 10결의 토지를 과등에 따라 각각 받도록 되어 있다.

외방에서는 그 지방의 한량관리(閑良官吏:일반 병사가 아니라 지방에 거주하는 유력 향호층)에게 군전(軍田)을 지급하되 본전(本田)의 다소에 따라서 10결 혹은 5결을 각각 지급한다. 이 밖에 공신들에게는 공신전이 지급되었다. 이상이 과전법에서 규정된 가장 기본적인 급전시책에 관한 항목들이다.

공사천(公私賤)과 공상(工商)·무격(巫覡)·창기(倡妓)·승니(僧尼) 등의 신분에 대해서는 본인은 물론 자손에게도 급전을 금하는 신분적 제한이 가해졌고, 또 구례에 따라 평안도와 함경도 양계의 토지는 별도의 취급을 받아 군수(軍需)에만 충당하였다.

이상을 요약하면, 과전법은 능침·창고·궁원 등 왕실관계의 기관과 국가의 여러 관사(官司), 그리고 군인·서리·향리·공장(工匠) 등 각종 직역의 부담자에 대하여 일정한 기준에 따라 토지를 지급하여 그 수확의 일부를 취득하게 하는 분급수조지에 관한 제도였다.

분급수조지의 지급을 받는 대상자들 가운데 가장 중요시된 것은 과전을 받는 관료층들이며, 새로이 제정된 과전법은 주로 이들 관인층과 그 동반자인 대군(大君) 등 궁정귀족들의 유복한 생활을 보장하기 위한 국가의 재정시책이라고 하여도 과언이 아니다.

과전법의 제정과정에서 당국이 가장 깊은 관심을 베푼 것은 과전을 넉넉히 책정하여 관인층을 우대하고, 군자시위전(軍資寺位田)을 충분히 설정하여 군량을 풍부하게 확보하는 일이었다.

처음 방침은 외방의 이속이나 군장은 물론이요 공사의 천인에 이르기까지 적어도 국가의 공역(公役)을 집행하는 자에게는 일정한 토지를 지급해야 한다는 매우 적극적인 자세였는데, 시간이 흐름에 따라서 천인에 대한 급전은 금지되고, 나머지 외역전(外役田)·잡색위전 따위도 다만 고려시대의 전례에 따라 지급한다는 식으로 후퇴하고 말았다.

이런 점으로 미루어보아도 당시 당국자들이 이 방면의 후생시책에 대해서는 큰 열의가 없었다는 것을 짐작할 수 있다. 과전법 제정에 착수하면서 선언한 “민생을 탕화 속에서 건져야겠다.”는 공약은 이리하여 하나의 구호에 그치고 말았다.

과전법이나 전시과나 그것이 국가재정의 토대가 되는 기본적 토지법이라는 점에서는 하등의 차이가 없었다. 그러나 이 토지법의 내부구조를 비교해 본다면 서로 상당한 차이가 있었음이 발견된다. 우선 주목되는 것은 과전법하의 전객(과전의 경작자 내지 경작권자)의 성격문제이다.

과전법의 규정안에는 전주와 전객의 관계를 규제한 항목이 별도로 설정되어 있는데, 전주가 전객의 토지를 침탈하거나 전객이 토지의 경작을 고의로 포기하는 등 기타의 방법으로 전주에게 손해를 입히는 행위는 금지되어 있다.

규정의 내용은 다음과 같다. 전주가 전객의 소경전을 침탈하면 1부(負)에서 5부에 이르기까지는 태(笞) 20으로 정하고, 매 5부에 한 등급을 가하여 죄가 장(杖) 80에 이르면 직첩(職牒)은 거두지 아니하되, 1결 이상이면 그 정(丁)은 다른 사람에게 체수하는 것을 허가한다.

전객은 그 소경전을 가지고 함부로 팔거나 별호인(別戶人)에게 주지 못하며, 전객이 경작지를 과다하게 점거하여 고의로 황폐하게 하였을 경우에는 전주가 그 땅을 임의로 처분하는 것을 청허한다. 여기서 말하는 전주는 과전을 지급받아 수조권을 행사할 수 있는 분급수조지의 전주 즉 관인층을 의미하며, 전객은 과전으로 지정된 토지 즉 민전의 주인을 의미한다.

민전은 일정한 사람의 소경전으로서 토지대장에 등록된 땅이며, 민전주는 소경권자(所耕權者), 즉 경작권의 주체를 말하는 것이다. 과전으로 편성된 민전은 민전의 주인이 직접 경작하여 전객의 자격으로 10분의 1을 전주에게 지불하는 경우도 있고, 또 민전의 주인이 직접 경작하는 것이 아니라 노비나 기타 노동력을 이용하여 소작을 시킨 다음 역시 소출의 10분의 1을 전주에게 조의 형식으로 지불하는 방식도 있었다.

후자일 경우 전주에게 지불되는 조(租)는 본래 국고에 바쳐야 할 지세에 해당하는 것이며, 소작관계에서 형성되는 분반수익의 소득은 지대에 해당한다. 이럴 경우라도 과전의 전객(민전주)는 소출의 10분의 4에 해당하는 소득을 얻을 수 있다(10분의 5에 해당하는 지대에서 10분의 1에 해당하는 조의 부담을 공제한 부분).

과전법에서 말하는 전주와 전객의 관계는 하나의 의제적인 토지소유주와 현실적·실질적 토지소유주와의 관계를 표현한 것인데, 전주 즉 과전을 받은 자가 의제적 소유주이며, 전객 즉 민전주가 현실적·실질적 소유주임은 더 거론할 필요가 없을 것이다. 따라서, 전객은 고의로 경작의무를 태만히 하여 전주에게 손해를 입히는 경우를 제외하고는 그 소경전에 대한 권리가 침해되는 일은 없다.

전시과의 양반전 즉 과전은 이미 지적한 대로 그것이 어떤 지목의 토지 위에 설정되어 있었는지 그 실정이 애매하여 많은 이론(異論)들이 대립되어 있는 터이지만, 현재로서는 지대의 수취가 성립하는 소작경영지에 설정되었으며, 그 땅을 경작하는 전호는 지대를 부담하는 소작농민이었다고 보는 견해가 유력하다.

이 소작농민이 소작만으로 생계를 세운 몰락농민인지 혹은 영세소농민이 자작을 하면서 일부 소작을 겸해서 생계를 보충한 것인지에 대해서도 확인할 수는 없으나, 아마 대부분의 경우 후자에 해당하였으리라고 생각한다.

하여튼 전시과의 양반전은 대개의 경우 특정한 소작경영지에 설정되어 거기서 수취되는 조(租: 양반전의 조)는 지대로서 구현되는 것이었는데, 과전법의 과전은 일반 민전 위에 설정되어 거기서 수취되는 조는 민전주가 국고에 부담하는 지세와 같은 구실을 하는 것이었다. 따라서 공전(국고에 조를 바치는 민전)과 사전(과전) 사이에 고려시대와 같은 차율수조(差率收租)가 적용될 필요는 없었다.

공전·사전은 이미 등질적(等質的)인 토지로 화하였으므로 과전을 공전만이 설정되어 있었던 하삼도에 이급할 수가 있게 되었다. 이러한 변화가 어떤 의미를 갖는 것인지 설명하기는 퍽 어렵지만 농민적 토지소유의 보편적 성립이라는 문제와 무관하리라고는 생각하지 않는다.

농민적 토지소유의 성립에 관한 문제에 대해서는 앞 장에서 이미 언급한 바 있거니와 문제의 핵심이 되는 것은 역시 휴경농법이 채택된 휴경농지의 양적인 비중관계라고 이해된다. 과전법이 제정되는 시기에 이르러서는 휴경농법이 가지는 경제사적 의미는 전시과시대에 비해서 거의 문제가 되지 않으리 만큼 감축되어 있었다고 생각한다.

전시과체제하에서는 자영 소농민이 보유하는 경작지 안에는 생산성이 매우 불안정한 휴경농법에 의존하는 농지의 비중이 퍽 높았다고 생각한다. 자력이 풍부하고 우수한 농기구와 농우를 많이 비축하여 영농조건이 탁월하게 앞선 일부 소수의 특권층이 가진 농지를 제외하고는 일반 소농민들의 경작지는 대부분 휴경농법의 제약을 받아야 하는 상황에 있었던 것이 아닐까 생각된다.

아직 저급한 농경기술의 단계에 머물러 있던 대부분의 소농민들은 그러한 조건하에서 자기의 보유경작지를 경영하고, 또 부분적으로는 양반전이나 궁원전·사원전 같은 것을 소작하면서 생계를 꾸려 나갔는데, 양반전의 전신은 영농조건이 탁월하게 우월한 신진특권층의 사적 소유지에 그 계보가 연결되는 것이었다.

이러한 상황 속에서 신진특권층들이 많은 자력을 투자해서 잘 가꾸어둔 질이 좋고 생산성이 높은 농지가 전시과제도의 창설에 즈음하여 대부분 신진특권층으로 구성된 양반관료들의 전시과(과전)으로 편성되었으리라는 것은 당연히 상정할 수 있는 일이다.

그런데 과전법이 성립된 시기에는 사정이 전혀 달라졌다. 농업기술의 발달과 이것을 전제로 한 사회생산력의 발전 등으로 인하여 농민의 경작지와 특권귀족층의 소유지 사이에 생산성의 안정도라는 관점에서는 큰 차이가 없어졌다. 물론 토지의 비옥도에 따라서 용익가치(用益價値)에 차이가 있기 마련이지만 이것은 수등이척이라는 특수한 결부법을 고안하여 조절하였으므로 크게 문제될 것이 없었다.

과전법에서 과전이 일반농민들의 경작지(민전) 위에 설정될 수 있었던 배후에는 농민들의 토지소유관계에 그만한 커다란 성장이 있었다는 사실을 간과하여서는 안 될 것이다.

전시과제도에서는 과전이 수전자의 당대에 한하여 지급되도록 되어 있었으며, 본인이 사망하면 국가에 일단 환수하도록 되어 있었다. 따라서 수전자가 사망한 뒤에는 그 유가족들에 대한 생계대책이 필요하였다.

그래서 전시과법은 일반 전시과와는 별도로 공음전시과를 설정하고, 또 한인전·구분전 등을 마련하여 일반 전시과의 미비점을 보완하는 형식으로, 아직 사환(仕宦)하지 못한 5품 이상 고급 양반의 자식이나 연립할 자손이 없는 양반·군인의 처와 형제가 없이 고아로 남게 된 양반의 미가여자(未嫁女子)에 대하여 일정한 액수의 토지를 지급하였다.

과전법에서는 본인이 사망하여도 그 유족이 수신전(守信田)·휼양전(恤養田)의 명목으로 일정 정도 과전에 대한 지배를 계속 유지할 수가 있었다. 수전자가 사망한 뒤 그 처가 자식을 두고 수절하는 경우에는 망부(亡夫)의 전과(田科) 전액을 수신전 명목으로 전수받고, 자식이 없이 수절할 경우에는 반액을 받는다.

처가 없을 경우에는 자식이 아비의 전과 전액을 휼양전의 명목으로서 전수받고, 20세가 되면 본인의 전과에 따라 갱정되었다. 이와 같이 과전법은 제도 그 자체 안에 꽤 강한 세습상속의 가능성이 잠재하고 있었다.

공신전(功臣田)은 물론 상속이 허용된 토지였다. 자식이 부모의 전토를 나누어 가질 수 있는 규정도 보이는데 이것은 상속이 허용된 공신전의 경우거나 혹은 수신전 같은 것이 자식에게 전수되는 경우를 말하는 것이라고 이해된다.

과전의 전부 혹은 일부를 남에게 줄 수도 있었는데 이럴 경우에는 미리 관청에 신고하여 허가를 받아야 하였다. 수전자가 후계자 없이 사망할 경우나 혹은 맡은 바 의무를 다하지 못하였거나 범법을 하였을 경우에는 그 토지를 몰수하거나 수전할 자격이 있는 제3자로 하여금 진고체수(陳告遞受)하게 하였다. 이상이 과전법의 기본적인 윤곽이다.

과전법에서도 전국의 토지는 크게 나누어 공전과 사전으로 구분되었다. 공전은 국가에 세를 부담하지 않는 무세지이며, 사전은 세를 부담하는 유세지였다. 공전이거나 사전이거나 조는 모든 토지에 매결 30두씩 부과되었다. 세는 조(租)와는 달리 그 액수(1결 2두)가 퍽 경미한 것이며, 조(1결 30두)의 15분의 1에 불과하였다. 이 유세지가 사전이며, 이에 대하여 무세지는 공전이었다.

무세지인 공전은 창고전·궁사전·공해전·늠급전(廩給田)·아록전(衙祿田) 등이며, 유세지인 사전은 과전, 군역전(軍役田), 외역전, 진·역·원·관·지장전(津驛院館紙匠田) 같은 것이었다. 군자전(軍資田)에 관해서는 세의 유무를 잘 알 수 없다. 유세지에서 거둔 세는 녹봉에 충당되었으므로 녹과위전(祿科位田) 또는 녹전이라고도 불렀다.

이 밖에 광흥창위전이 있고, 또 국용의 재원으로서는 풍저창위전이 있었다. 양창위전은 경중각사위전과 더불어 무세지인 공전에 해당하는 것이었는데, 세종 때의 개혁으로 국용전(國用田)이라 고쳐 불렀다. 본래 무세지 안에는 공신전과 사사전(寺社田)이 포함되어 있었으나, 태종 때의 개혁으로 유세지로 개편되었다.

태종의 개혁 이후 무세지인 공전과 유세지인 사전의 범주가 결정된 이래 공전과 사전은 조의 귀속과 세의 유무에 차이가 있기는 했지만, 기타의 부담관계인 조나 역역의 부담액에서는 하등 구별될 바가 없었다.

이리하여 공전·사전의 차이는 다만 형식상의 것에 불과하며, 어떠한 본질적인 의미를 가지는 것은 아니게 되었다. 이것은 고려시대 전시과제도하에서의 공전·사전 관계에 대비하여 큰 변화라 할 수 있다.

그리하여 과전법하에서는 공전·사전을 등질적인 것으로 보려는 의식마저 나타나게 되었는데, 사전 가운데 과전(직전)과 군전이 점차 소멸됨에 이르러서는 공전·사전의 구분 그 자체가 불필요하고 무의미하게 되었다. 과전법은 흔히 자영소농민을 기축적 경제기반으로 삼는, 혹은 삼으려고 의도한 토지법이라 한다. 이러한 해석은 그런대로 타당성이 있다.

조선 초기의 토지지배관계를 경영적인 측면에서 크게 나누어 보면, ① 국가에 세역(稅役)을 부담하는 자유소농민(양민)이 직접 경영하는 자영(自營)형태, ② 주로 노비를 사역하여 경영하는 왕족·양반 등 토지귀족의 농장형형태, ③ 주로 지방의 토호인 부강자가 양민과 합작하여 경영하는 병작형형태가 있었다.

이 세 가지 유형의 경영 중에서 처음에는 가장 비중이 크고 중요한 의미를 가진 것이 아마 ①의 유형에 속하는 소농민의 자영형태였고, 가장 비중이 약한 것이 ③의 병작형형태였을 것이다. ②의 농장형형태도 주로 외거노비를 부려 지대를 수취하는 경영형태를 취하였다는 의미에서는 ③의 병작형형태와 본질적으로 다른 점이 없었으나, 병작형형태에 비해서는 여러 가지로 낡은 신분관계의 제약을 받고 있었다.

농장형 경영형태는 지대를 수취하는 경영형태로서는 매우 미숙하고 불안정한 것이었으므로 어차피 조만간 그 체질의 개선이 요청되어야 할 성질의 것이었다. 과전은 경기도지역에 한하여 지급되었으며 소농민의 경작지 위에 설정되는 것이 보통이지만, 더러는 농장형 경영형태를 취하는 누대농사 위에 설정되는 일도 있었고, 또 병작반수의 경영형태를 취하는 농지 위에 설정되는 사례도 없지 않았다.

과전법은 시행된 지 얼마 지나지 않아 커다란 난관에 봉착하였다. 그렇게 된 중요한 원인의 하나는, 지급해야 할 과전의 재원인 토지면적은 늘 부족한 상태였음에도 불구하고 과전을 받을 수 있는 자격을 갖춘 사환자(仕宦者)의 수는 상대적으로 늘어나서 수급관계의 균형을 맞출 수 없었기 때문이다.

게다가 토지수수의 관리능력이 부족하였던 탓으로 일단 절급된 토지는 사실상 세습화하는 경향을 보였으므로 사태는 어렵게 진전되었다. 조정에서는 관료·귀족들의 줄기찬 촉진운동에 밀려 마침내 그 타개책으로 사전의 하삼도이급을 결행하게 되었다(태종 17년 7월, 1417). 이 조처로 인하여 기내의 과전·공신전·별사전·사사전 등에서 그 3분의 1이 충청도·전라도·경상도 등 하삼도로 이급되었다.

하지만 이 시책은 별 성과를 올리지 못하고 불과 15년 만에 하삼도로 이급된 사전은 다시 경기도로 이환하게 되었다(세종 13년 1월, 1431). 그 이유는 예상한 대로 외방에서 사전을 중심으로 한 불법적 겸병의 징조가 나타나서 대토지집중의 경향이 뚜렷이 일어났기 때문이다.

사전의 하삼도 이급이 실패한 뒤에 제2의 타개책으로 수립된 것이 직전법(職田法)이었다(세조 12년, 1466). 이 직전법이란 산관(散官)에 대한 과전의 지급과 또 사망한 관료의 유가족을 위하여 설정한 수신전·휼양전 등을 폐지하고 오직 현직관료에 한하여 수조지를 지급해 주는 것이었는데, 이것도 제 기능을 발휘하지 못하고 실시한 지 채 4년이 못 되는 1470년(성종 1)에는 직전세(職田稅)라는 제도로 전환하게 되었다.

직전세라는 것은 해당 직전의 전조(田租)를 관수관급(官收官給)하여 직전을 받은 관료에게 해당액을 지급하는 것이다. 이것은 바로 관료에 대한 토지분급제도가 폐지되고, 그 대신 녹봉에 대한 일종의 가봉(加俸) 형식으로 직전세가 해당 관료에게 지급되는 것을 의미한다. 이 직전세도 1557년(명종 12)경에는 폐지되어 없어졌거니와 하여튼 직전세의 성립을 계기로 하여 과전법은 무너진 것이나 다를 바 없게 되었다.

관료의 생계 기반이 되는 토지분급제도인 과전법이 이와 같이 허물어지는 사태에 대해서 관료측으로부터 어떤 특별한 저항이나 반발이 일어난 일은 없다. 관료층은 대개 과전에서 얻는 수입에 의존하지 않더라도 생계를 유지할 수 있는 별개의 다른 경제적 기반을 이미 구축하고 있었기 때문이다. 그러한 형세는 병작반수의 발달, 농장의 부활이라는 모습을 갖추어 유지되었다.

병작반수는 수확을 분반하는 소작제 일반과 별 차이가 없는 개념이다. 이러한 소작관행은 이미 오랜 옛날부터 존재했던 것인데, 이것이 하나의 폐습으로 비난을 받게 되는 것은 과전법 성립 이후의 일이다.

병작반수는 크게 나누어 ‘유전자유고형(有田者有故型)’과 ‘초납유망형(招納流亡型)’의 두 유형이 있었다. 전자는 상고(喪故)·병고(病故) 및 기타의 사고로 인하여 노동력이 부족하였던 탓으로 가까이 사는 이웃이나 족친(族親)과 합작하여 소작경영을 하는 것이고, 후자는 이미 널리 토지를 점거한 부강자 특히 지방의 향리·품관들이 몰락한 유망민을 초납하여 대규모의 소작경영을 하는 것이었다.

유전자유고형은 농촌사회에서 흔히 있는 상호부조의 협력관계로 간주되어 별로 비난을 받지 않았으며, 세조 때에는 민간의 상사(常事)로 여겨질 만큼 널리 보급되어 있었다.

이에 반해서 초납유망형은 당시 농촌경제질서를 파괴하는 불법적 경영으로서 몹시 지탄을 받았다. 그 이유는 지방의 향호들에 의하여 전호로 영입된 이들 몰락유망민들이 지주인 향호의 두터운 보호를 받으면서 국가의 부역을 포탈하였기 때문이다.

여기에서는 고려 말기 농장의 악폐가 재현될 조짐이 명백히 나타나 있었다. 이런 유형의 병작반수는 자영소농민을 기축적인 경제기반으로 삼아야 할 과전법 체제하에서는 당연히 금지되어야 할 일이었다.

정부에서는 병작의 금법을 강화하기 위하여 토지의 매매도 금지하였다. 그런데 얼마 안가서 병작반수의 금법은 환·과·고·독·무자식·무노비(鰥·寡·孤·獨·無子息·無奴婢)의 경우에 한하여 부분적으로 풀리기 시작했다가, 그 뒤 금법 자체가 유명무실하게 되었고, 또 토지의 매매는 완전히 공인되고 말았다.

본래 병작의 금법은 자영소농민을 보호하는 취지에서 구상된 것이었는데, 이들 자영소농민이 안정된 생활을 누릴 수 있는 환경이 조성되지 못하는 이상 입법의 취지에 걸맞는 성과를 기대한다는 것이 불가능하다는 것은 자명한 일이었다.

과전법의 제정으로 고려 말의 사전이 혁파되어 문란한 토지질서가 바로잡히고, 그 결과 농민생활도 어느 정도 향상한 것은 사실이지만, 당시의 농촌실정을 보면 농민들의 생계안정을 위협하는 모순요인들이 중첩되어 있었다.

농민들에 대한 국가의 가혹한 수탈, 농민들의 이토(離土) 유망, 부강자들에 의한 진황지의 강점 혹은 억매(抑買)를 전제로 한 토지겸병의 급속한 진전 등 온갖 악순환이 반복되는 과정에서, 한편으로는 넓은 토지를 소유하지만 노동력이 부족한 지주가 존재하고, 한편으로는 노동력은 있으나 경작할 토지가 없는 농민들이 존재하는 이상, 토지의 병작경영을 금지한다는 것은 사실상 불가능한 일이었다.

게다가 조율(租率)은 10분의 1로 고정되어 전호에게 10분의 5의 소작료를 지불하여도 지주는 수확의 10분의 4에 해당하는 수익을 확보할 수 있었다. 이러한 구조하에서 병작경영을 금지해 보아야 아무 효과가 없을 것은 자명한 일이었다.

병작반수는 국초 이래 팽창일로를 걸어왔다고 해도 과언이 아닐 정도로 발전을 거듭해 왔는데, 세조 때를 거쳐 예종 때에 이르는 사이에 더욱 더 발달하여 마침내 국가에서도 병작경영을 공인하고 각 읍의 둔전에 병작반수경영을 도입하기에 이르렀다. 그리하여 과거에 금기시되어오던 병작반수는 국가로부터 공인을 받은 합법적 경영형태가 되었다(1469년).

15세기 말기에 가까운 이 무렵에는 품관·향리 등 지방의 향호뿐 아니라 왕족이나 양반 등 도시귀족들도 그들의 농장 안에서 꽤 널리 병작제경영을 확대해 나가고 있었을 것이라고 인정된다. 벌써 사회의 대세가 병작제를 가장 합리적이며 일반적인 경영형태로 용인하지 않을 수 없는 방향으로 흘러가고 있었음을 감지할 수 있다.

도시귀족들의 농장에서는 노비들의 노동력으로 농사를 짓는 노비제경영이 주류를 형성하고 있었다. 고려·조선의 왕조혁명에 즈음하여 많은 구왕조 계열의 권력자들의 토지가 몰수되었다. 고려왕조 치하에서 농장의 형식으로 대토지를 소유하던 보수파 관료인 반혁명파들은 신왕조 성립 이후에 대부분 정계에서 숙청을 당하고 가산이 몰수되었다.

정치적 숙청을 면한 사람들도 부정한 방법으로 남의 토지를 탈점하여 설정한 농장은 대개 몰수되었다. 몰수된 토지는 혁명파 신흥귀족들 사이에서 적당히 재분배되었다. 구왕실 소속의 토지가 구왕조의 소유에서 신왕조의 소유로 넘어갔을 것은 더 말할 필요가 없다. 이러한 과정에서 신흥귀족들의 대토지사유인 농장이 형성되었다.

혁명이 일어나서 신왕조의 터전이 굳어지는 과정에서 수많은 명목의 공신들이 책봉되어 방대한 공신전·별사전이 지급되었는데, 특히 왕의 근친이나 측근에게 수시·수의로 사급된 별사전은 수조지로서가 아니라 토지 그 자체를 지급받은 예도 많고, 또 이 별사전은 지급하는 지역이 과전과 같이 반드시 기내에만 한정된 것도 아니다.

토지 자체로 사급된 별사전은 상속이 인정되고 국가에 대한 납조가 면제되는 특권이 부여되어 있었으므로 이런 토지가 집적되어 수전자의 농장으로 화하였다. 공신전·별사전이 아니더라도 신왕조에 영합하여 관료로 포섭된 양반들은 본래부터 집안 가산으로 소유한 땅들이 많이 있었는데, 이런 땅 중에는 누대농사라고 불려진 것도 있었다.

병작은 금지되었지만 이 땅들이 합법적으로 소유한 노비들에 의하여 경작되는 이상 국가는 그들의 토지소유에 간섭을 하거나 제약을 가하는 일이 없었다. 이러한 것이 바탕이 되어 도시귀족들의 농장이 형성되는 경우도 많았다.

도시귀족들의 농장이 주로 노비의 노동력으로 경작되었다고 해서 그것이 노비들의 자기경영부문을 부인하는 경영형태를 의미하는 것은 아니었다. 당시의 노비사역형 토지경영은 솔거노비를 부려 직영하는 형태도 있었지만 대개의 경우 외거노비에 경영을 맡겨 그들로부터 일정한 지대를 수취하는 것이 일반적이었다.

이러한 의미에서 도시귀족들의 농장이건 지방향호들이 병작의 양식으로 경영하는 토지이건간에, 토지지배의 목적이 지대수취에 있었다는 점에서는 본질적인 차이가 없었다. 다만 도시귀족들의 농장일 경우에는 경작노동의 부담자가 신분적으로 예속성이 강한 노비였다는 점에서 병작전호에 비해서는 여러 가지로 열악한 조건하에 있었다.

우선, 노비들은 지대 이외에 신공의 부담이 첨가되어 있었으며, 지대부담도 양인전호에 비하여 더 무거웠을 가능성이 있다. 이와 같은 외거노비의 독립적 경영에서의 불안정한 조건은 그들의 생산활동에 있어 늘 마이너스의 기능을 하는 저해요건이 되었다.

같은 지대의 수취를 목적으로 하는 토지지배이면서도 노비를 부리는 도시귀족들의 농장은 경영상 이 같은 취약점을 안고 있었다. 어차피 이런 농장이 병작제경영과 서로 대등한 경쟁을 하여 생산력수준에서 크게 뒤떨어지지 않기 위해서는 자기변혁의 체질개선이 불가피하게 요청되었다.

도시귀족들의 농장에서는 노비제경영을 주로 하면서도 부차적인 형태로서는 빈궁한 양인농민에게 소작을 시켜 지대를 받는 병작제경영도 서로 병행되고 있었는데, 농촌사회에서 병작제경영이 급속히 진전되고 확대됨에 따라 도시귀족의 농장에서도 병작제경영의 비중이 차츰 커져 가는 추세에 있었을 것으로 인정된다.

이 문제는 앞으로 구체적이고 실증적인 연구에 의하여 더 깊이 검토되어야 할 일이지만 과전법이 사실상 무너지고 자영소농민이 당시의 경제구조 안에서 기축적 기반으로서의 기능을 상실하게 된 이후부터는, 병작제가 몰락한 자영소농민들을 흡수하여 점차 토지경영의 주류를 형성하는 방향으로 나아가게 되었을 것이다.

16세기에 접어든 이후부터 토지소유의 편재현상이 두드러지게 나타났다. 이것은 상대적으로 자영소농민의 몰락이 그만큼 현저히 진전되었다는 사실을 말하여 주는 것이다.

15세기 후반에 이미 “기현(畿縣)의 백성으로서 밭을 갈아 곡식을 먹을 수 있는 자는 모두 세가의 노비·반당(伴倘)이며 그 나머지는 땔나무를 팔아서 겨우 살아간다.”고 전해질 만큼 소농민들의 토지소유는 침식을 당하고 있었다.

서울의 재상가(宰相家)들이 농촌에서 전택(田宅)이나 물력(物力)이 있는 자들과 서로 짜고 그들을 반당으로 삼아 토지의 겸병에 광분하였기 때문이다.

6세기에 들어서는 형세가 더욱 더 급진전하였다. 1518년(중종 13)에는 토지소유의 편재를 타개하는 방법으로 정전법(井田法)·균전법(均田法)을 실시하자는 주장이 강력하게 대두하였다. 주장의 요지는 『중종실록』에 의하면 다음과 같다.

“어진 정사는 반드시 경계(經界)를 바로 잡는 일부터 시작해야 한다. 한 읍 안에 수백 결씩 땅을 가지고 있는 자가 있으니 이대로 5, 6년만 지나면 한 읍의 땅은 모두 5, 6명의 수중으로 들어갈 것이다. 이것이 어찌 옳은 일이겠는가. 지금 이 땅들을 고르게 분배하면 이야말로 선왕이 남긴 정전법의 뜻이 될 것이다.”

“부호한 백성은 한 집에 쌓인 곡식이 1만 석도 되고 5, 6천 석도 되며, 파종하는 씨앗만도 200여 석이나 된다. 천지간의 온갖 재화와 물건은 반드시 가 있어야 할 곳이 있어야 하는 법인데 어찌 한 사람에게만 모여 있을 수 있겠는가. 한 읍에서 2, 3명이 갈아먹고 나면 나머지는 경작할 땅이 없다. ……지금 이러한 균전법을 실시하면 자기의 소유를 갈라서 남에게 주는 것이 되니 원망이 비록 없지 않겠지만 백성들은 혜택을 입을 것이다.”

하지만 이러한 제의는 당시의 상황으로서는 수용될 수 없었다. 결국 도시귀족과 재지향호들에 의한 대토지겸병이 강력히 진행되는 과정에서 영세소농민은 경작지를 상실하여 몰락의 길을 걷는 심각한 사태가 이에 뒤따랐다. 이리하여 부강자들의 농장이 확대되었다.

농장의 규모가 클 경우에는 경작지가 수백 결에다가 삼수백가(三數百家)를 넘는 전호를 거느렸다. 이들 전호의 경우 대개 양정(良丁)을 모입하여 노복이라고 가칭한 축들인데 본래 신분상으로는 양인이었다. 이들은 농장주(主戶)에 대하여 협호라는 형식으로 부속되어 있는 예속농민이었다.

농장 내부의 생산관계를 일률적으로 말할 수는 없으나 도시귀족들의 농장에서도 양인전호의 수가 점점 늘어나고 양인전호와의 합작에 의한 병작경영이 앞으로 주류를 형성하는 방향으로 나아간 것은 대체로 확실해 보인다. 이러한 과정을 거쳐 지주와 전호의 소작관계에 입각한 지주적 토지지배가 임진왜란 이전에 이미 제법 안정된 기반을 구축하고 있었을 것으로 보인다.

상징적으로 남아 있던 직전법도 1557년(명종 12)에는 없어졌다. 16세기 후반기에 확립되는 사림파 정치권력은 그들의 경제적 토대인 지주적 토지지배의 성장과 결코 무관할 수는 없으며, 오히려 그것을 하나의 전제로 하여 탄생한 것이라고 보아야 할 것이다.

농장의 확대로 인하여 무전실토(無田失土)의 농민이 많이 늘어 소작제가 팽창한 것은 사실인데, 전국의 총 경작면적 중에서 소작제에 의하여 경영되는 토지와 농민이 자작하는 토지가 어느 쪽이 더 비중이 높았는지 정확한 것은 알 수가 없다.

소작농민은 지주에 대하여 지대를 부담하는 중세적 농민이다. 고려 전시과 체제하의 농민은 대체로 고대적 농민인 것같이 이해되거니와 조선시대의 농민이 중세적 농민으로 성장한 것은 하나의 큰 사회적 전진을 의미하는 것이다. 이것은 고려 중기 이후 농장을 중심으로 성취된 사적 토지지배관계의 발전과 깊은 관련이 있다.

직전이 폐지된 이후 왕족이나 관료에 대하여 토지를 지급하는 제도는 완전히 없어지고 말았다. 그러나 왕족이나 관료의 대부분은 이미 광대한 농장을 소유하고 있었으므로 국가로부터 그들에 대한 토지의 지급이 끊어져도 그렇게 큰 타격을 입지 아니하였다.

농장은 귀족 계층의 경제 기반으로서 확고히 성장하고 있었다. 그리고 농장은 날이 갈수록 발전하여 토지의 소유 및 경영에 있어 중심적인 문제가 되었다.

이러한 형세는 조선 말기에 이르기까지 큰 변화없이 그대로 계속되었다. 1592년(선조 25)의 일본인의 침입과 1636년(인조 14)의 만주족의 침입은 농장의 확대를 격화시킨 매우 큰 요인이 되었다. 7년간 계속된 일본과의 전쟁으로 인하여 국토는 참혹할 정도로 황폐화하고 수많은 인명이 살상되었다.

전전(戰前)의 전국의 경작지는 150여만 결이었는데 전쟁 직후에는 30만 결로 격감하였으며, 그 복구는 부진하여 전전의 상태를 완전히 회복할 수가 없었다. 전후 형편이 가장 좋았던 19세기 초엽에도 경작지는 전전의 상태를 회복하지 못한 145만여 결에 불과하였다. 이것은 경작지의 격감을 의미하는 것이며, 따라서 국가재정은 심각한 위기에 봉착하지 않을 수 없게 되었다.

전후의 시책에 있어 가장 중요한 문제는 국방의 강화였다. 국방을 강화하기 위해서는 막대한 군사비가 필요하였는데 이것을 조달할 재원이 막연하였다. 전전에는 군량을 비롯한 일체의 군사비는 내외의 군자창고(軍資倉庫)에 의하여 일원적으로 경영되었으나, 전후에는 국가의 세입이 격감하였으므로 군사비의 조달을 군자창고에 기대할 수가 없게 되었다.

결국 군사비를 조달하기 위해서는 별도의 방법이 강구되지 않을 수 없었고, 그 결과 나타난 것이 둔전의 경영이었다. 둔전은 국가기관이 그 경비를 조달하기 위하여 직접 경영하는 토지이다. 이러한 종류의 토지는 이미 말한 바와 같이 전전에도 있었으나, 그것이 급격히 확대되어 커다란 의미를 지니게 되는 것은 전후의 일이다.

전후 국가의 가장 중요한 군사기관인 훈련도감이 처음으로 둔전을 설치하여 그 수입으로 군량 및 기타의 군사비를 조달하였고, 그 뒤에 국가의 각 기관이 또한 경비를 조달하기 위하여 둔전을 설치하였다. 군사기관 이외에 최고의 행정기관인 의정부와 기타의 일반 행정기관도 둔전을 설치하였다.

둔전은 얼마 안가서 전국적으로 확대되어 그 양이 매우 방대하게 되었다. 보통 전자를 영문둔전(營門屯田)이라 하고, 후자를 아문둔전(衙門屯田)이라고 하는데, 경우에 따라서는 양자를 합칭하여 아문둔전이라고 하는 경우도 있다.

둔전은 처음에는 전재(戰災)로 인한 유망민을 모집하여 그들에게 농구·종자·식량 등을 제공하고 전화(戰禍)로 인하여 황폐화된 토지를 개간한 것이었으나, 뒤에는 일반 민전을 이른바 자원에 의한 모입민전(募入民田)의 형식에 의하여 둔전으로 편입하는 일도 있었고, 또 압력을 가하여 헐값으로 일반 민전을 매입하는 경우도 있었다.

둔전의 경영은 황무지를 개간하였을 경우나 혹은 일반 민전을 매입하였을 경우에는 둔전의 소유주인 국가기관과 그것을 경작하는 농민이 수확의 절반씩을 분배하는 병작반수 방식을 취한 듯하다. 부분적으로 기관의 둔전은 소속 군인들에 의하여 경작되는 경우도 있었고, 또 행정기관의 둔전은 소속 노비에 의하여 경작되는 일도 있었다.

모입민전의 형식을 취하여 민전이 둔전으로 편입되었을 경우 처음에는 경작자들이 아마 종전에 그들이 민전의 소유주로서 국가에 바친 정도나 혹은 그 이하의 조를 부담한 모양이다. 이러할 경우 경작자의 부담은 병작반수에 비하여 훨씬 가벼운 것이었다.

원래 둔전에 편입된 민전은 그 조가 국가의 기관에 수납되었을 뿐이며, 본질적으로는 그 토지를 가지고 있던 사람의 소유지였다. 그런데 뒤에 와서는 국가기관의 소유지같이 되어 본래의 소유자는 소작인과 같은 위치에 떨어지고 말았다.

이리하여 둔전의 수확의 절반이 국가기관에 수취되었을 것으로 짐작된다. 이것은 국가기관에 의한 일종의 강탈을 의미하는 것이다. 영문둔전과 아문둔전은 국가에 대한 조세·공부 등이 면제되는 특권이 부여되어 있었다.

국가의 군사기관과 행정기관이 둔전을 설정하여 대토지를 집적하고 있는 동안에 왕실 및 왕족들도 그들이 소유하고 있는 토지의 확장에 진력하였다.

본래 왕실에는 왕실 소유의 광대한 농장이 있었고 왕족들도 대부분이 큰 농장을 소유하고 있었다. 그들이 소유하는 광대한 토지도 임진왜란으로 큰 피해를 입었다. 그들의 수입은 당연히 줄어들었다. 그들은 이 경제적 손실을 회복하기 위하여 전후의 혼란기에 편승하여 광대한 면적의 궁방전(宮房田)을 새로 설정하였다.

전란으로 인하여 전국의 농토가 많이 황폐화하였음은 위에서 말한 바와 같다. 왕실과 왕족, 기타 양반들은 ‘입안절수(立案折受)’의 명목으로 이 황무지를 불하받아 그들이 소유하는 거대한 재력을 배경으로 이 토지를 다시 개간하였다. 황무지는 본래 주인이 있는 땅이었으나, 왕실 및 왕족에 의하여 새로 개간된 이후부터는 이른바 궁방전의 명목으로 그들의 소유에 귀속되었다.

이 밖에 뒤에 내려와서는 일반농민의 민전을 헐값으로 매득하여 궁방전에 편입하는 일도 있었다. 이것은 비교적 합리적인 방법이었으나, 불법적으로 농민에 압력을 가하여 그들의 경작지를 강탈하는 예도 적지 않았다.

국가가 특유(特有)하는 공전에 대한 조세수조권을 일정한 기간 동안 기한부로 이양받아 국가가 수취할 조세를 국가 대신으로 취득한 무토면세(無土免稅)가 있다.

이 토지에 대한 조세의 수취기한이 지나면 다른 토지에 대한 조세의 수취권이 부여된다. 그리하여 항상 방대한 면적의 공전이 궁방에 대하여 조세를 바쳤다. 이러한 토지도 궁방전으로 간주되었다. 이것은 사실 왕족들에 대하여 토지를 국가가 지급하는 것과 다름이 없다.

왕족에 대한 토지의 공적 지급은 직전법의 폐지 이래 중단되어 있었는데, 궁방전의 설정으로 이것이 다시 재개된 셈이다. 궁방전은 물론 국가에 대한 조세 공부가 면제되는 특권이 부여되어 있었다. 영문둔전·아문둔전·궁방전의 설정은 임진왜란 이후에 나타난 조선토지제도사상 매우 주목할 중요한 지목이었다.

둔전·궁방전에서는 전주에 대한 조세의 부담이 국가에 대한 공적인 조세에 비하면 다소 가벼웠고, 또 연호노역(烟戶勞役)이 면제되는 특권이 있었으므로 일반농민은 물론 권력자들 중에서도 자기의 소유지를 영문·아문·궁방에 투탁하는 자가 많이 나타나서 영문둔전·아문둔전 및 궁방전은 점점 확대, 팽창하였다.

권력자는 자기의 토지를 투탁할 뿐 아니라 처음부터 영문·아문·궁방의 명의로 토지를 설정하여 그들에게 약간의 금곡(金穀)을 바치고 그보다 훨씬 더 무거운 국가의 공세(公稅)를 포탈하여 거대한 이득을 취하는 자도 많이 나타났다. 이러한 행존(行存)들은 토지소유의 실체를 매우 애매하게 만들어 뒤에 토지소유권 문제에 혼란을 일으켰다.

면세의 특권이 부여된 영문·아문·궁방의 토지의 확대는 당연히 국가의 조세수입의 감소를 초래하였다. 그리하여 이들 토지의 제한과 정리, 그리고 과세 등이 오랜 기간을 통하여 여러 번 논의되었으나 결국 실효를 거두지 못하고 오히려 더욱 더 확대되었다.

영문·아문·궁방은 광대한 토지를 집적하였을 뿐 아니라 종래 일반 민간의 이익을 위하여 개방되어 있던 어장·산림 등의 자연부원(自然富源)과 또 염장(鹽場)을 점령하여 막대한 재산을 축적하였다. 1807년경 당시에 있어 영문둔전과 아문둔전의 합계는 전국 경작지 145만6592결의 3.2%에 해당하는 4만6102결이었고, 궁방전은 2.6%에 해당하는 3만7926결이었다. 양자를 합치면 전국경작지의 약 6%에 해당한다.

궁방전·영문둔전·아문둔전에는 도장(導掌)이라는 관리인이 붙어 있었다. 이 관리인의 가장 중요한 임무는 토지의 경작을 감독하고 그 토지에서 나오는 수확을 수취함에 있었는데, 그는 또한 중간착취자이기도 하였다. 도장뿐 아니라 그의 밑에 달린 중간착취자가 농민들 위에 개재하여 많은 폐단을 남겼다.

임진왜란 이후 조선의 토지제도상에 나타난 또 하나의 주목할 현상은 양반관료, 지방행정의 실무자인 아전 및 지방유력자들의 대토지집적이 현저히 증진하였다는 것이다.

일본의 침략에 이어서 만주족이 침략해 오자 전쟁에 의한 혼란기가 오랜 동안 계속되었다. 그리고 이러한 이 혼란기는 탐욕스런 양반관료, 아전 및 지방유력자들에게 그들의 토지를 확대할 수 있는 좋은 기회를 제공하였다.

전란으로 인하여 피점령지의 토지대장은 거의 소실되었다. 적군의 점령을 면한 지역에 있어서도 토지대장은 많은 손상을 입었다. 이 토지대장이 소실 혹은 손상됨으로써 토지의 소유관계가 매우 애매하게 되었다. 토지대장은 다시 재작성되었으나 이 과정에서 많은 부정과 협잡이 이루어졌다.

지방의 향호들이 전적의 손실에 편승하여 토지를 강점하고 농민은 땅을 빼앗겨 실농(失農)하기에 이르렀다. 또 권력자 중에는 국가에 대한 조세와 기타의 부담을 포탈하기 위하여 자기의 토지를 감량하여 보고하거나 혹은 토지대장에 등록하지 않는 이른바 음법(陰法)을 감행하였다.

이미 말한 바와 같이 전쟁 직후의 토지조사에 의하면, 전전의 전국경작지 면적이 150여만 결이었던 것이 전후에는 30만 결 정도로 격감한다. 이것은 전쟁에 의한 경작지의 손상이 막대하였음을 말하여 주는 것이지만, 또한 부당한 방법에 의한 토지의 은닉도 상당하였음을 시사하는 것이다.

권력자들은 여러 가지의 부정한 방법으로 그들의 토지를 확대하고 그 결과 더욱 더 많은 재부를 축적하였다. 그리고 그 재부의 축적은 또 그들의 토지를 확대하는 큰 요인이 되었다. 권력기관 및 권력자들의 대토지소유가 팽창한 반면, 조상 전래의 토지를 상실하는 농민의 수가 늘어났다. 농민의 손을 떠난 토지는 권력기관 혹은 권력자들에게 점유되었다.

조선 전기의 면적은 정확히 파악하기가 어려운 형편이지만 조선 후기부터는 농업생산에 있어 자가경영보다는 소작제경영의 비중이 더 커지는 방향으로 나아갔다. 그리하여 농촌에 있어서의 토지경영은 아마 소작제 위주로 전화된 것 같다. 이것은 전국의 경작지 중에서 많은 부분의 토지가 일부 소수의 지주들 손에 집중되고 농민은 농토를 상실하여 차차 몰락해 가는 과정을 의미하는 것이다.

이러한 농민의 몰락현상의 과정에 있어서는 금속화폐의 일반적 통용이 또 큰 작용을 하고 있었다. 17세기 중엽 이후 금속화폐의 유통이 활발해지자 그것은 재래의 봉건적 자연경제를 점차로 해체시키고 농민들의 경제생활에 파괴적인 영향을 미쳤다. 금속화폐가 일반상품의 유통에 도입되자 그것은 농민의 소비생활을 크게 자극하여 그들의 빈약한 생계를 더욱 더 파탄으로 이끌어갔다.

이러한 환경 속에서 지주들의 고리대금업이 성행하고 그 희생이 된 농민들은 결국 토지를 빼앗기고 말았다. 금속화폐가 재래의 자연경제의 농촌을 해체시키는 과정에서 또 하나의 주목할 현상이 나타났다. 이렇다 할 권력의 배경이 없이 순수한 경제적 활동과 노력 경영적인 수완과 재능으로 부를 축적한 농촌 내부의 부농이 발생하였다.

이들은 국가기관 혹은 대지주의 토지를 비교적 헐한 지대를 지불하는 조건으로 빌려 몰락한 농민의 유휴노동력을 고용해서 그 토지를 경작하고 기업적 경영을 통하여 큰 부를 축적하였다. 부농에 의하여 고용된 경작자는 일종의 임금노동자의 성격을 띤 농민으로서 이러한 농민이 농촌 내부에서 비교적 광범위하게 나타났다는 것은 매우 중요한 일이다.

이들 경영형의 부농은 그들이 지주가 되어 지주형의 농업을 경영하는 일도 있기는 하였으나 대체로는 기업적인 농업경영을 통하여 부를 축적함에 더 큰 관심을 표시하였다. 이것은 확실히 근대적 농업경영의 한 맹아라고 볼 수 있는 것이다.

조선 후기에 있어서도 전국경작지의 면적에서 압도적인 비중을 차지하는 것은 민전이었다. 일반농민의 경작지뿐 아니라 소작제에 의하여 경영되는 양반·관료·지방유력자들의 소유지도 민전으로 간주되었다.

소작제에 의하여 경영하는 지주는 대개 양반 향호층이었다. 그러나 지주의 자격이 반드시 사회적 지위에 따라서 결정된 것은 아니다. 신분이 낮은 상민이나 심지어는 노예가 양반보다 더 많은 토지를 소유하여 납속수직(納粟授職)하는 경우가 흔히 있었다. 이러한 현상이 현저히 나타나기 시작하는 것은 아마 조선 후기부터라고 생각한다.

민전의 소유자는 그들이 소유하는 토지의 양에 따라서 국가에 조세를 바치고 또 공부 역역, 그리고 기타 굉장히 많은 종류의 잡세를 부담하였다. 조세는 곡물로써 바치고 공부는 지방토산물로써 바쳤다.

그런데 17세기의 후반기에 대동법(大同法)이 보급된 이후부터는 종래 지방토산물로써 바치던 공부도 조세와 같이 곡물로써 바치게 되었는데, 이때 대체로 조세는 1결에 4두요, 대동미(大同米)는 1결에 12두의 비율이었다.

영문둔전·아문둔전·궁방전은 면부면세(免賦免稅), 즉 대동미 등의 잡부와 조세가 면제되어 있었다. 단, 영문둔전과 아문둔전은 18세기 후반기(영조 34년, 1758)부터는 면부(免賦)·출세(出稅)로 법제가 변하였는데, 이러한 법제의 변경이 어느 정도의 실효를 거두었는지는 의문스럽다.

이 밖에 전기부터 내려온 지방관청에서 경영하는 관둔전(官屯田)·아무전(衙務田) 등과 교통의 중로(中路)에 설정된 역전·원전이 있었고, 학교전·능묘전·제전이 있었다. 이들 토지는 국가의 공적기관의 경비를 조달하기 위하여 설정되었으므로 면세의 특권이 부여되어 있었다.

이러한 명목의 토지들은 이른바 각종 면세전에 포함되는 것으로 이해되는데 이 각종 면세전은 그 양이 굉장히 방대한 것이어서 1807년(순조 7) 당시의 기준으로 전국토지의 8.2%에 해당하는 11만8584결이었다. 여기에는 전국토지의 약 6%에 해당하는 영문둔전·아문둔전·궁방전은 포함되어 있지 않다. 양자를 합친 면세전의 액수는 전국토지의 14%를 능가한다.

면세·면역의 특전이 부여되어 있는 이러한 명목의 토지에는 세부(稅賦)의 포탈을 목적으로 많은 민전이 투탁되었다. 이러한 투탁전은 명목은 어떻든간에 실제적으로는 민전이었으므로 뒤에 내려와서는 소유관계에 많은 혼란이 생겨 소속이 불명한 경우가 많았다. 이러한 상황 속에서 조선사회는 19세기 후반기에 격동하는 근대화의 시기를 맞이하게 되고, 1910년에는 일본에 의하여 강제 병합되었다.

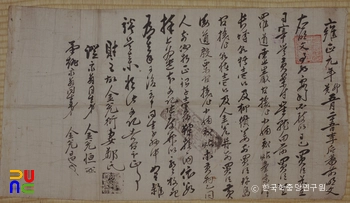

임진왜란 이후 토지의 권리소재가 불명확하였고 토지의 권리관계 이동도 빈번하여 토지제도가 문란해졌다. 1898년 토지측량사무를 관장하는 양지아문(量地衙門)을 설치하여 전국의 양지사무를 관장하였다.

1901년 지계아문(地契衙門)을 설립하고 양지아문을 병합하여 양안을 일부 작성하기도 하였으나, 1903년 지계아문이 폐지되어 토지제도를 정비하려던 업무가 중단되었다.

1876년 개항 이후 표면상 외국인에게는 토지점유가 규제되어 있었으나 개항구 내외의 지역에서도 일본인을 비롯한 외국인이 토지를 점거하였다. 1894년 군국기무처(軍國機務處)에서는 외국인이 국내의 농지, 산림 및 광산의 점유나 매매의 금지조처를 의결하였으나 여전히 외국인에 의한 토지점탈이 성행하였다.

1909년 6월 말 당시 일본인은 택지 661만 평, 논 6981만 평, 밭 1억 658만 평, 그리고 산림원야 4509만 평을 점유하였다. 청국인·러시아인·미국인·영국인 등 그 밖의 외국인은 택지 71결, 논 104결, 밭 134결을 점유하였다.

1905년 러일전쟁에서 승리한 일제는 그 해 11월 통감부를 설치하여 식민정책을 전면화하기 시작하였다. 일제는 상품수출이나 상업자본 침투에 만족하지 않고 당시 중요한 생산수단인 토지 자체를 지배하고자 하였다. 그러나 당시 일제의 상업자본이 대규모의 토지를 소유하기에는 여러 장애요인이 있었다.

그 주된 장애요인은 외국인의 토지소유가 법제상 금지된 점, 토지소유권이 관습상 인정되고 있었으나 법률에 의하여 배타적 사유권이 등기제도 등으로 확립되지 않은 점, 일제의 토지매수에 대하여 농민뿐 아니라 봉건귀족까지도 완강히 반대하는 점 등이었다. 따라서 일제가 토지조사사업을 실시한 것은 근대적인 토지제도를 확립한다는 미명하에 중요한 생산수단인 토지를 점탈하기 위한 것이었다.

일제에 의한 토지조사사업은 1905년 통감부정치의 출현과 더불어 착수되었다. 1906년부터 「토지가옥증명규칙」을 실시하여 토지가옥의 매매·전당·교환 등에 대한 증명제도를 실시하였다. 일제는 1910년 3월 우리나라 정부에 토지조사국을 개설시켜 토지조사를 개시하였는데, 1910년 8월 강점에 따라 조선총독부 임시토지조사국에서 본격적인 토지조사사업을 수행하였다.

1912년 3월에 「조선민사령」·「부동산등기령」·「부동산증명령」을 반포하였고, 이어 1912년 8월에 「토지조사령」을 반포하여 이 사업을 추진해 나갔으며, 1918년 11월에 토지조사사업을 종결하였다. 1910년부터 1918년의 기간에 걸쳐 실시된 이 토지조사사업에는 2410만여 원(圓)의 경비와 300∼400명의 직원이 동원되었다.

이 토지조사사업의 결과 토지를 신고한 일부 친일지주는 배타적 토지지배권을 획득하였으나, 대부분의 농민은 그 동안 보장되어 온 토지에 대한 단순한 경작권마저 박탈당하여 소작농으로 전락하였다.

즉 봉건적 지배층을 등장시킴으로써 부재지주를 창출하였는데, 이들 지주계층은 전체 농경지의 절반 이상을 점유하였다. 1918년에 농민층은 지주가 3.1%, 자작농이 19.1%, 자소작농 39.4%, 소작농이 37.8%를 차지하였다.

한편, 토지조사사업의 종결로 총독부는 29만여 정보를 소유하게 되었고, 일본인의 소유지로 확정된 것이 23만여 정보나 되었는데, 일제는 도시 근교나 삼남지방의 비옥한 토지를 소유하게 되었다. 농경지가 중요한 생산수단이던 당시에 주요한 상품은 농산물인데, 많은 토지를 사유한 일제나 친일지주는 고율의 소작제도를 이용하여 농민이 생산한 대부분의 농산물을 착취하였다.

근대적 자본지대가 초과이윤임에 반하여 반봉건적 생산양식이 지배하던 일제강점기의 소작료는 봉건지대적 성격을 지닌 것이었다. 당시 실시된 소작방법에는 집조법(執租法)·타조법(打租法)·정조법(定租法)의 세 종류가 있었다. 집조법이란 매년 수확기에 이르러 지주측과 소작인이 입회하여 수확측정량을 산정하고 그것을 기준으로 하여 소작료를 협정하는 방법이다.

타조법은 이미 생산된 수확물을 탈곡, 조제한 다음 그 전의 소작료와 비교하여 정하는 방법이다. 정조법은 소작인이 지주와 계약한 소작료를 수확량에 관계없이 수확 후에 공납하는 방법이다. 종자비 및 비료대금은 대체로 소작인이 부담하였다. 1930년의 경우 정조법에 있어서의 소작료율은 논의 경우 최저 2할부터 최고 9할에 달하였고, 밭의 경우 최저 3푼부터 최고 8할에 달하였다.

소작방법이 집조법과 타조법에서 정조법으로 전환됨에 따라 소작료율이 상승하였다. 특히 토지가 일부 계층에 편중 소유됨에 따라 소작권쟁탈전이 격화되어 소작료율이 급등하였고, 소작지에 부과되는 지주부담의 공조공과(公租公課)마저도 소작인에게 전가되었다. 따라서 수많은 소작인들이 고율의 소작료 때문에 생활이 곤란해지자 만주나 간도로 이주하거나 화전민으로 전락하였다.

일제강점기에는 일제에 의한 토지수탈정책이 주종을 이루었다고 할 수 있다. 이러한 연유로 광복 이후 경자유전의 원칙에 따른 토지개혁의 요구가 강력하게 제기되었다.

1945년 8월 광복이 되자 소작제도의 개선이 중요한 문제로 대두되었다. 『조선경제연보(朝鮮經濟年報)』에 따르면, 1945년 말 총 농가 206만 5477호 가운데 자립농가는 28만 6824호로 약 14%에 불과하였고, 나머지는 자작을 겸한 소작이나 순소작농이었다.

대부분의 농민은 고율의 소작료 때문에 반노예적인 비참한 생활을 하였다. 이러한 상황에서 남한에 진주한 미군정당국은 1945년 9월 군정법령 제9호로 「최고소작료결정의건」을 공포하였다. 이 법령의 주요 내용은 소작료를 총생산량의 3분의 1을 초과하지 못하도록 하였고, 소작료의 지급형태는 현물지급을 원칙으로 하였으나 소작료의 금납도 인정하였다.

광복과 더불어 동양척식주식회사의 재산과 일본인 및 일본법인이 소유한 농지를 관리할 신한공사(新韓公社)를 설립하였다. 신한공사가 관리해 온 일반농지는 1948년 2월 말의 경우 28만 2480정보로서 남한의 총 경지면적의 13%에 해당하였고, 1947년도 연간 경작료 수입은 13억 5692만 2822원(圓)에 달하였다.

군정법령 제173호 「귀속농지매각령」 및 제174호 「신한공사해산령」에 의해 1948년 3월 신한공사는 중앙토지행정처로 개편되었다. 「귀속농지매각령」의 주요 내용은 해당 농지를 경작하고 있는 소작인에게 우선 2정보를 초과하지 않는 범위 내에서 매각하도록 하였고, 매도가격은 1년 생산량의 3배로 하였으며, 상환방법은 매년 생산량의 20%를 15년간 현물로 상환하는 것을 원칙으로 하였다.

이 법령에 의하여 불하된 농지는 귀속농지 28만 2480정보 중 약 87%에 해당하는 24만 5554정보였다. 비교적 경지정리가 잘 되고 수리시설이 좋은 이러한 귀속농지의 처분은 그 뒤 농지개혁을 하는 데 많은 영향을 미쳤다.

1948년 8월 15일 미군정이 종식되고 대한민국 정부가 수립되자 「헌법」에 의하여 농지는 농민에게 분배하되 구체적인 내용은 법률로 정하도록 하여 농지개혁을 할 수 있도록 하였다. 1948년 8월 농림부장관은 농지개혁의 필요성을 강조하고 조속한 단행을 선언하였다.

1948년 11월 농림부에서 농지개혁법안의 초안을 발표한 뒤 1949년 2월에 국회에 제출하였고, 한편 국회에서도 산업노동위원회에서 독자적인 농지개혁법안을 만들었다. 국회 본회의의 심의과정에서 각종 수정안이 속출하여 광범위한 수정을 거친 끝에 보상과 상환을 각각 평년작의 15할과 12할5푼으로 하는 「농지개혁법」이 1949년 6월 공포되었다.

농림부는 농지개혁의 연내 실시를 목표로 예산확보를 꾀하는 한편, 전국적인 농지소유 실태조사에 착수하였으나 예산의 부족과 「농지개혁법」의 개정요구로 지연되었다. 국회는 다시 정부의 의사대로 상환액도 15할로 하여 보상액과 일치하도록 하고, 지주에게는 기업자금으로 정부보증하에 융자할 수 있는 지가증권을 발급하기로 한 개정안을 통과시켰다.

1950년 3월 10일 「농지개혁법」의 개정안이 공포되었고, 그 해 3월 25일에 시행령이 공포되었으며, 4월 28일에 시행규칙이 공포되었다. 「농지개혁법」의 제정은 「헌법」 제86조의 정신에 따라 농지를 농민에게 재분배하는 획기적인 농지개혁사업을 실현한다는 목적에서 비롯된 것이다.

이 법의 주요 내용은 다음과 같다. 매수대상농지는 농가 아닌 자의 농지, 자경하지 않는 자의 농지, 호당 3정보 상한을 초과하는 부분의 농지 등이다. 분배면적은 호당 3정보를 초과하지 못하도록 하였으며, 상환액은 평년작 생산물량의 15할로 하되 5년간 균등 납입하도록 하였다.

1949년 6월을 기준으로 완료된 농가실태조사에 따르면 총 매수대상면적은 60만 1048정보였으며, 총 분배예정면적은 귀속농지 23만 2833정보를 포함하여 83만 3881정보로 총 경지면적의 40.2%에 해당하는 규모였다.

농지개혁 대상농지의 매수와 분배가 일단락된 1957년 12월 말 당시 농림부가 집계한 분배농지와 수배농가호수는 47만 22정보에 154만 9532호에 불과하였다. 이 농지개혁의 결과에 대해서는 긍정적인 견해와 부정적인 견해가 있다.

[토지의 관리]

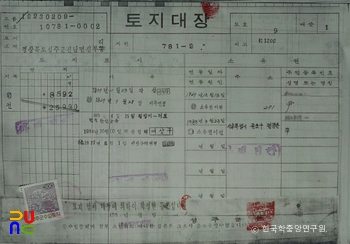

토지자원을 효율적으로 이용하기 위해서는 토지의 등록, 토지의 세제, 토지의 평가, 토지의 거래 등에 관련된 제반 관리제도가 잘 정비되어야 한다. 전통시대에도 토지의 거래가 이루어지고 토지문서가 재산의 중요한 증표로 사용된 것으로 보아 지적제도가 있었을 것으로 추측되나, 언제부터 발생했는지는 정확하게 알 수 없다.

20세기 초 조선토지조사사업과 조선임야조사사업 이후 지적공부가 작성되어 널리 이용되어 왔다. 그러나 당시에 제작된 지적공부는 오늘날에 비해 그 정밀도가 크게 뒤떨어질 뿐만 아니라 그 동안 산업화와 도시화가 진전됨에 따라 지형·지모의 변화가 크게 이루어졌으므로 일정 기간마다 지적조사사업을 실시하여 지적공부를 작성하여야 한다.

현재 토지이동상황을 기록하는 지적은 내무부에서 관리하고 있고, 등기업무는 사법부에서 관장하고 있다. 지적공부는 당사자의 신청 유무에 관계없이 관련공무원의 직권에 의해 작성되는 반면, 등기는 등기사항을 당사자가 신청할 경우에만 이루어지므로 지적공부와 등기공부에 차이가 발생한다.

이로 인하여 국민에게 불편을 주며 토지관련 공부의 신뢰성이 떨어지고, 유사한 내용을 두 기관이 중복 관리함으로써 행정의 낭비를 초래하는 등의 문제가 있다.

토지등록업무를 일원화하고 종합전산처리하여 지적공부가 단순하게 조세목적이나 소유권변동 등을 나타내는 법지적차원(法地籍次元)에서 벗어나 국토이용계획·토지평가·토지자원관리 등 토지와 관련된 여러 가지 기능을 수행할 수 있는 다목적 지적제도가 되도록 하여야 한다.

토지가격의 평가제도도 과거에는 내무부나 지방자치단체의 토지과표제도, 건설부의 기준지가제도, 국세청의 특정지역기준시가제도, 한국감정원의 담보가격제도 등으로 다원화되었는데, 1989년 4월에 「지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률」이 제정됨에 따라 공시지가제도로 일원화되고 있다.

토지에 관련된 조세로는 국세로서 양도소득세와 법인세 중 특별부가세·상속세·증여세·인지세 등이 있으며, 지방세로는 취득세·등록세·재산세·종합토지세·도시계획세 등이 있고, 지가가 급등함으로써 그 소유자가 얻는 토지초과이득을 환수하기 위한 토지초과이득세 등이 있다.

그런데 토지에 관련된 세제가 체계적이지 못하고 과세표준의 현실화율이 너무 낮아, 토지세제가 토지자원의 효율적 배분을 위한 기능을 제대로 발휘하지 못하고 있다. 따라서, 토지세제를 체계적으로 개선하고 과세표준을 현실화하는 조처를 취하여야 한다.

1970년대 이후 산업화와 도시화가 촉진되어 일부 지역에서 토지수요가 급증함에 따라 지가가 급등하고 불로이득이 발생하여 가수요자에 의한 토지투기가 성행하였다. 토지거래질서를 바로잡고 토지거래정보를 파악하기 위하여 검인계약서제도를 도입하였고, 토지거래허가제도와 토지거래신고제도를 도입하여 그 대상지역을 확대해 가고 있다.

1990년 현재 토지제도에 관련된 법률은 다음과 같다. ① 소유제도에 관련된 법률은 「농지개혁법」·「외국인토지법」·「지방세법」·「소득세법」·「법인세법」·「택지소유상한에 관한 법률」 등이 있으며, ② 거래제도에 관련된 법률은 「국토이용관리법」·「부동산중개업법」·「지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률」 등이 있다.

③ 토지이용에 관련된 법률은 「국토이용관리법」·「도시계획법」·「국토건설종합계획법」·「택지개발촉진법」·「산업기지개발촉진법」·「토지구획정리사업법」 등이 있다. 또한 ④ 개발이익의 환수에 관련된 법률은 「개발이익환수에 관한 법률」과 「토지초과이득세법」 등이 있고, ⑤ 등록제도에 관련된 법률은 「지적법」·「부동산등기법」·「지가공시 및 토지 등의 평가에 관한 법률」 등이 있다.

이와 같이 토지제도에 관련된 다양한 법률이 있으나 체계적으로 되어 있지 않아 토지를 관리하고 이용하는 데 불편한 점이 많다. 따라서 토지관련법을 정비하고 정확한 토지관련정보를 전산입력하여 관리할 필요가 있다.

또한 검인계약서제도·토지거래허가제도·토지거래신고제도·등기의무화 등의 조처를 통해 토지거래에 있어서 실명제를 도입하여 정확한 토지공부를 바탕으로 장기적인 국토이용계획을 세우고 토지거래와 토지세제를 연계시키는 등 각종 목적에 토지정보를 제공하도록 해야 한다.

원시사회에서 토지는 사적 소유물이 아닌 촌락공동체의 소유였다. 국가가 형성됨에 따라 공동소유의 관념은 사라지고 일부의 경우를 제외하고는 형식상으로 토지의 소유권은 통치자가 가지고 농민은 각종 부담을 안고 농경지를 경작하였다.

고려 후기나 조선 후기에는 실질적으로 토지의 관리권을 집권 계층이나 대토지소유자가 가지게 되어 매매를 할 수 있는 사실상의 토지소유권이 이들에게 인정되었다고 볼 수 있다.

광복 이후 우리나라의 「헌법」에서는 개인의 토지소유권을 인정하되 재산권의 행사를 공공복리에 적합하도록 하여야 한다고 규정하고 있다. 종래에는 토지의 소유한계를 규정하지 않는 것이 일반 추세였으나, 일부 소수 계층에 편중 소유되어 토지자원의 효율적인 이용이 저해됨에 따라「농지개혁법」에서 1가구당 3정보 이상의 농지를 소유하지 못하게 하였으며, 「택지소유상한에 관한 법률」에서는 일정 면적 이상의 택지를 소유하지 못하도록 제한하였다.

토지는 다른 재화와 달리 공급이 한정되어 있고 용도는 상대적으로 다양하므로 산업화와 도시화가 진전됨에 따라 증가하는 수요를 충족시키지 못하여 많은 문제가 발생한다. 우리나라의 경우 국토면적이 협소하고, 더구나 산지와 농지의 비율이 높아 건물이나 산업시설을 설치할 수 있는 토지는 극히 일부에 지나지 않는다.

『토지공개념연구위원회 연구보고서』에 따르면, 1987년의 경우 총면적 9만 9222㎢ 중에서 산림지 66.2%, 농경지 22.6%, 대지 1.8%, 공공용지 2.0%, 공장용지 0.2%, 기타 7.2%였다. 1970년대 이후 제1차산업 위주의 산업구조에서 제2차산업과 제3차산업의 비중이 높아짐에 따라 택지나 공장용지 등의 수요가 급증하여 지가가 크게 상승함으로써 많은 문제를 발생시키고 있다.

1975년 이후 1988년까지 도매물가가 3.7배 상승한 데 비하여 지가는 무려 8.4배나 상승하였다. 1989년의 경우 토지소유자 중 상위 5% 계층이 전국 사유지의 65.2%를 소유하였고, 그 중에서 전국 사유대지의 59.7%와 사유임야의 84.1%를 소유하고 있는데, 이는 개발이익을 얻기 위한 투기목적의 소유가 많다는 것을 의미한다.

법인은 전체 국토면적의 약 4.5%에 달하는 4,496㎢를 보유하고 있으며, 이 중 50만 평 이상을 소유한 법인의 토지가 전체 법인소유토지의 67.4%를 차지하고 있는 등 법인의 경우에도 사실상 비업무용토지를 과다하게 보유하여 불로이득을 도모하는 현상이 문제점으로 대두되었다.

제한된 토지가 일부 계층에 편중되고 산업구조고도화와 도시집중화에 따라 토지가격이 급등하여 불로소득이 일부 계층에 귀속됨으로써 분배의 불공정상태가 심화되어 커다란 사회문제가 되었다. 이에 따라 정부는 1989년에 「택지소유상한에 관한 법률」을 제정하여 우선 일부 지역부터 택지소유상한제를 실시하였다.

또한, 토지의 과다보유를 억제하기 위하여 종합토지세제도를 신설하였고, 개발이익이나 지가급등으로 얻은 불로이득을 환수하기 위해 「개발이익 환수에 관한 법률」과 「토지초과이득세법」을 제정하였다.

일부 생산활동에의 기여도가 낮은 계층에 토지가 편중 소유되어 있는 것은 토지이용의 활성화를 위해서나 자원배분의 적정화를 위해서도 바람직하지 않기 때문에 계속적인 개선조처가 강구되어야 한다.

1960년대 이후 경제개발로 인하여 산업구조에서 제1차산업이 차지하는 비중이 줄어들고 제2차산업과 제3차산업의 비중이 증대함에 따라 토지의 용도가 다양하게 되었다.

농경사회에서는 토지 중에서 농경지가 가장 중요하게 취급되고 택지나 임야, 기타 토지는 중요하게 다루어지지 않았다. 따라서 우리나라의 경우 산업구조가 고도화되기 이전까지는 농경지에 관련된 제도가 토지제도의 주요 내용을 구성하였다.

그러나 1960년대 이후 산업구조가 고도화되면서 도시화가 촉진됨에 따라 토지 중에서 농경지의 중요성이 상대적으로 감소하고 택지·공업용지·상업용지 등의 중요성이 증가하였다.

또한 종래에는 토지가 평면적으로 지표만 이용되는 데 불과하여 비교적 단순하였으나, 지하철, 지하상가 등 지하도 이용되고, 고층건물이 일반화됨에 따라 공중도 이용되었으며, 대륙붕개발과 해저개발 등으로 바다 밑까지 이용범위가 점차 확대되고 있다.

토지의 이용범위가 확대됨에 따라 지표·지중·공중에 형성되는 공간에 대하여 지적의 설정, 지목의 구분, 경계 및 면적의 확정, 권리변동관계의 표시 등을 원활하게 하기 위하여 새로운 차원의 제도가 도입되어야 한다.

토지이용의 효율성을 높이고 토지관리의 능률화를 위하여 국토종합개발계획을 수립하고 토지공간의 이용질서를 확립하기 위하여 「국토이용관리법」·「도시계획법」·「산업기지개발촉진법」·「택지개발촉진법」·「농지보전 및 이용에 관한 법률」·「토지구획정리사업법」 등에 토지이용에 관한 규정이 있다.

산업구조의 고도화에 따라 농촌에서 도시로 이주해 오는 인구가 급증하자, 1962년 「도시계획법」과 「건축법」을 제정하여 건전한 도시발전을 도모하고자 하였다.

「도시계획법」에서는 구역을 도시개발예정구역·특정시설제한구역·개발제한구역으로 구분하였으며, 용도지역을 주거지역·상업지역·공업지역·녹지지역·혼합지역으로 구분하였고, 용도지구를 풍치지구·방화지구·미관지구·공지지구(空地地區) 등으로 구분하여 도시의 균형 있는 발전을 도모하였다.

1972년에는 「국토이용관리법」이 제정되어 전국을 도시지역·농업지역·산림지역·공업지역 등으로 구분하여 국토의 효율적인 이용을 도모하고 있다.

도시화가 진전됨에 따라 농경지가 택지로 전환되어 상대적으로 농경지가 줄어들자 「농지의 보전 및 이용에 관한 법률」에서 농지의 타용도 전용을 최대한으로 억제하기 위하여 절대농지를 지정하도록 하였고, 대리경작제 등으로 농지의 이용을 강제하였다. 또한, 「농지확대개발촉진법」에서는 개간촉진지역을 지정하여 유휴지의 개간을 촉진함으로써 농지의 확대를 도모하고 있다.

산림지역은 국토보전·수원함양·용재공급·환경오염방지 등의 기능을 하도록 절대림지구와 상대림지구로 구분하여 산림지의 효율적인 이용을 도모하고 상대림지구는 개간을 촉진하고 있다. 그리고 「산림법」과 「산림개발법」 등에 산림의 보호와 조림을 위하여 토지이용에 관한 사항을 규정하고 있다.

1988년의 지목별 토지이용상황은 국토면적 9만 9237㎢ 중 농경지 2만 2406㎢, 산림지 6만 5721㎢, 대지 1,879㎢, 공장용지 202㎢, 공공용지 2,013㎢, 하천 2,917㎢, 기타 4,099㎢로 산림지와 농경지가 66.2%와 22.2%를 차지하여 대지와 공장용지는 상대적으로 부족한 상태이다. 이러한 상황을 고려해 볼 때 토지의 집약적인 이용과 매립·간석·산지개발 등을 통해 토지이용도를 높여야 한다.

1988년 당시 국가가 관리하는 국유지는 1만 4179㎢로서 전체 토지의 14.3%를 차지하고 있으며, 지방자치단체가 관리하고 있는 공유지는 5,429㎢로서 5.8%를 차지하여 국공유지가 차지하는 비중이 전국토의 20.1%에 불과하다. 따라서 사회간접자본시설을 확충하거나 공공주택을 건설하는 데 많은 비용이 드는 등 토지를 효율적으로 이용하는 데 있어 많은 문제점을 내포하고 있다.

1988년의 경우 지가상승에 따라 토지소유자가 얻은 불로이득은 64조 원으로 추정되는데, 이는 국민소득계정 중 피용자 보수의 136%에 해당하는 엄청난 액수이다. 여기에 토지개발에 따라 얻는 불로이득을 합치면 개인이나 재벌의 토지소유자가 토지이용의 증진에 전혀 기여하지 않고도 얻는 불로이득은 엄청난 규모일 것이다.

이로써 서민층은 주거공간을 확보하지 못하게 되고, 근로자는 상대적인 빈곤감에 빠져 근로의욕을 잃게 되며, 건전한 기업가는 생산활동에 매진할 의욕을 잃게 되어 결국 공동체가 와해될 위기에 처하게 되었다.

이에 따라 정부는 1989년 8월 부총리를 위원장으로 한 토지공개념추진위원회를 설치하고 택지소유상한제·개발부담금제·토지초과이득세제·종합토지세제 등 토지공개념의 확대도입을 추진하게 되었다.

국내 토지공개념에 대한 논의는 1970년대 후반 학계에서 시작되었으며, 1980년대 토지에 대한 투기가 큰 사회문제로 등장하게 되면서 국민들의 토지공개념제도 도입요구가 커지게 되었다. 이에 정부는 1989년 택지소유상한에 관한 법률, 개발이익 환수에 관한 법률, 토지초과이득세법 등 세 종류의 토지공개념 관련법률을 제정하였다.

그러나 이 토지공개념은 국회의 심의과정에서 완화되고 왜곡됨으로써 본래의 취지가 상당 부분 퇴색되었는데, 그 주된 요인은 자대소득자들의 저항이다. 따라서 앞으로 더 보완되고 강화되어야 할 필요가 있다고 하겠는데, 1997년 말 경제위기가 닥쳐오고 산업활동이 크게 위축되어 국가재정이 위기에 직면하자 국가재정수입 확보를 위해 토지를 포함한 부동산에 조세규정이 오히려 완화되고 있다.

토지자원은 공동체의 구성원이 효율적으로 이용하도록 하는 데 그 의의가 있음에도 불구하고, 우리나라 사람들은 아직까지도 토지소유권에 집착하고 있다. 이는 도시화나 산업화에 따라 엄청난 불로이득을 얻을 수 있도록 토지제도가 잘못 운용되고 있는 데 그 근본원인이 있다.

따라서, 토지자원을 공동체 구성원이 최적의 효용을 누리며 이용할 수 있도록 하기 위해서는 개발이익이나 지가급등으로 인한 불로이득을 철저하게 환수하고, 토지자원을 최적으로 이용하지 않는 가운데 우발불로이득만을 노리는 일부 계층이 토지를 과다하게 보유하지 못하도록 토지소유상한제도를 도입하여 시행하여야 한다. 또한, 토지수요에 따라 공급을 원활하게 하기 위해서는 공유지의 확대방안을 적극적으로 강구하여야 한다.

한편, 토지자원은 장기적인 관점에서 공동체에 최적으로 배분되어 이용되어야 하므로 택지나 공업용지로 무리하게 개발하여 부당한 불이익을 초래하는 것을 경계하여 개발과 보전의 적절한 균형을 도모하여야 한다.

1970년대 이후 수도권의 좁은 토지에서 전체 인구의 절반 이상이 생활하는 기형적인 성장정책은 토지자원의 배분을 극도로 왜곡하여 주거문제·교통문제·환경오염문제 등 많은 사회문제를 야기시켰다. 따라서, 도시지역의 토지를 무리하게 개발하여 토지환경이 파괴되지 않도록 하고, 전국 각지의 토지를 골고루 이용할 수 있도록 균형 있는 토지이용정책을 강구하여야 한다.

전국 각 지역을 균형 있게 발전시켜 어디서나 쾌적하게 살 수 있도록 토지를 이용하는 것이 한정된 토지자원을 최적으로 배분하는 지름길이다.