교예 ()

북한에서는 “사람의 육체적인 기교 동작을 형상수단으로 하여 사상 감정을 표현하는 예술형태”라면서 무대예술의 한 장르로 본다.

교예는 육체운동을 그 표현수단으로 하지만 거기에는 인간의 체험과 정서, 지향 등을 반영함으로써 교양적 기능을 수행하는 것을 목적으로 한다. 교예가 주는 기대 효과는 육체적 성장과 기능의 발달, 용감성, 인내성, 의지, 명랑성과 낙천성을 배양하는 것이다.

북한의 교예는 ‘주체적 문예정책’에 따라 창작되고 연기되기 때문에 ‘주체교예’라고 하는데, 체육적인 것과 예술적인 것이 유기적으로 결합되어 있는 것을 교예의 고유한 특성으로 본다.

교예의 형태는 체력교예 · 요술 · 동물교예 · 교예막간극으로 구분되나 육체적 기교를 표현수단으로 하는 체력교예가 중심이 된다.

체력교예는 무대 종류에 따라 지상교예 · 공중교예 · 빙상교예 · 수중교예로 나뉘고, 종목은 전회교예 · 조형교예 · 중심교예 · 손재주교예 등으로 구분된다.

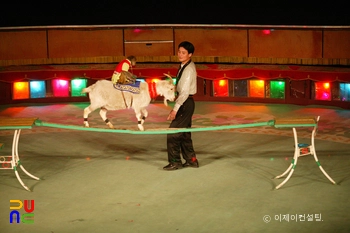

요술에는 기능요술 · 기재요술 · 광선요술 · 희극요술 · 탁상요술 등이 있으며, 동물교예에는 야생동물교예 · 집짐승교예 · 혼합동물교예가 있으며, 별도로 조류교예 · 파충류교예도 있다. 교예막간극은 교예종목들 사이에 진행되는 단편극으로 풍자적 내용이나 가벼운 희극적 소품, 또는 요술이나 동물을 이용한 연기를 보여준다.

북한에서는 우리 민족 교예의 역사를 기원전 무덤의 그림 벽화에서부터 찾고 있다. 가령 고구려 팔청리 무덤의 벽화에서 두 남자가 고삐를 쥐지 않은 채 말을 타고 부리면서 큰 뿔나팔을 부는 그림을 말타기 교예의 전형이라 평가하는 등 삼국시대에 이미 말타기재주 · 손재주 · 발재주 · 칼쓰기재주 등의 교예가 있었다는 주장을 한다.

구체적으로 호선무 · 금환 · 밧줄타기 · 새미놀이 · 땅재주 · 법고놀이 등의 이름을 대고 있으며, 중세에는 사당패의 무동쌓기, 광대의 줄타기, 그리고 마상재 등이 발전되었다고 말한다.

이러한 교예 유산들이 있지만 진정한 발전은 광복 후 김일성(金日成)의 방향 제시와 토대 마련, 김정일(金正日)의 이론 실천적 지침 제시와 지도로 실현되었다고 강조한다.

현재 북한에는 평양교예단 · 인민군교예단 등 전문교예단이 평양교예극장 · 인민군교예극장 등의 전용극장을 가지고 연간 공연하고 있으며, 1972년에는 6년제(뒤에 9년제로 개편) 평양교예학교를 설립, 이론과 실기를 겸비한 ‘교예배우’를 양성하고 있다. 교예학교 실기훈련에는 기본훈련 외에 돌기기교를 배우는 전회훈련, 중심잡기훈련, 매달리는 능력을 키우는 현수훈련, 손재주훈련, 유연훈련, 율동훈련 등이 있다.