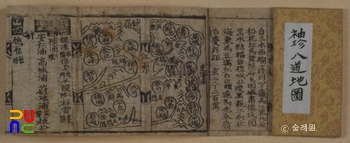

수진팔도지도 ()

목판본. 제작연대는 무산(茂山)이 함경도에 있는 것으로 보아 1684년(숙종 10) 이후이고, 경상도에 안음(安陰)과 산음(山陰)이 있는 것으로 미루어 1767년(영조 43) 이전에 작성되었음을 알 수 있다.

지도와 지리서 중에서 가장 작은 책자에 속하며, 크기가 세로 11.3㎝, 가로 5.5㎝에 불과하므로 쉽게 휴대할 수 있다. 병풍처럼 절첩식으로 16절로 되어 있으며, 양면을 모두 사용하고 있으므로 64면의 지도와 지리지를 요약하고 있다.

내용은 경기·충청·전라·경상·함경·강원·황해·평안도의 순으로 각 도마다 2면에 걸친 도별 지도와 6면에 걸친 지지의 요약을 싣고 있다.

지도는 부·군·현을 표시하고 있으나 지면관계로 그 상대적 위치를 표현하는 데 그치고, 하천과 산맥 등도 간략하게 표시되었다.

지리지는 역(驛)·진(鎭)·보(堡)·산성(山城)·거민(居民)·전결(田結)·영(營)·고적지 등을 간략하게 기술하고 있다. 지리지의 내용은 도에 따라서 차이가 있으나 분량은 일정하게 각 도마다 6면으로 한정시키고 있다.

경기도에서는 특히 영에 대하여 광주·양주·산성·죽산·수원·남양·장단·수영 등의 병력(兵力)·말〔馬〕·병선(兵船) 등을 자세히 기록하고, 충청도에서는 백제의 고적이 많은 부여에 대하여 자세히 기록하고 있다.

조선 후기에 널리 보급되었던 지도책의 일종으로 특히 지방의 수령이나 선비들이 여행용으로 휴대했던 것으로, 특히 역마행로용(驛馬行路用)으로 생각된다. 일반용 지도책보다는 그 내용이 다양하지 않으나 비교적 널리 사용되었던 것으로 보인다. 영남대학교 소장본과 개인 소장본 등이 있다.