시집 ()

B6판. 96면. 1969년 삼학사(三學社)에서 간행하였다. ‘오늘의 한국시인집’의 일환으로 나온 작자의 첫 시집이며, 이 때에는 발행 부수를 적게 하여 주로 친지들에게 나누어주었다고 한다.

여기에 실린 시들은 1976년 조광출판사(朝光出版社)에서 간행한 김구용 시집 『시(詩)』에 모두 재수록되었다. 총 51편의 작품이 실려 있다.

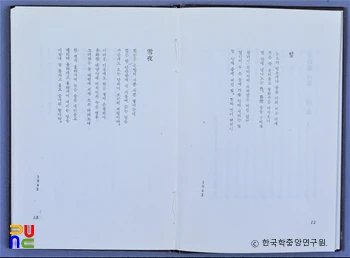

「빛」·「설야(雪夜)」·「바람이 부는 밤」·「등불」 등은 1948년 「산중야(山中夜)」 등으로 등단하기 이전 1940년대 초에 쓰여진 시들로, 담담하게 삶을 관조하는 시조 형식의 3행 시들이다.

1950년대 초에 쓰여진 「제비」·「이별」·「성숙(成熟)」·「산재(散在)」 등은 그가 구사한 독특한 시 형식인, 행이나 연의 구별이 전혀 없는 산문시 형태를 취하고 있다.

이러한 산문시에서 그는 한국전쟁의 상흔으로 인한 폐허의 현실 속에서 인간 삶의 존재 위상을 무의식적인 자동기술법 또는 초현실주의적인 시적 방법을 통해 심층 이미지로 구사해내고 있다.

‘바다에 부침(浮沈)하는 제비의 유해(遺骸)’(제비에서), ‘황진(黃塵) 속에서 성숙(成熟)하는 네 응시(凝視)하는 눈’(성숙에서), ‘탄환(彈丸)’, ‘유탄(流彈)’, ‘파열(破裂)’하는 석경(石鏡), ‘조각들이 난 나의 전부는 조각마다 명멸(明滅)하며 무수한 각도에서 대소원근(大小遠近)! 무수한 생각의 위치로 산재’, ‘아들을 찾는 노파’와, ‘철조망’, ‘견해(見解)를 잃은 기계(機械)’, ‘천만번도 더 되풀이되는 희망과 절망 사이’(이상 산재에서) 등의 단편적이고도 그로테스크한 이미지들을 통해서 삶의 근원적 부조리와 무상함을 표현하고 있다.

그의 시적 사상의 근저에는 불교적 인생관이 깔려 있다고 보여진다. 그의 시 형식은 현실의 산문적 요소를 도입하여 시의 해체 직전까지 박진하면서도 시의 잃음이 없이 팽팽한 시적 긴장감을 극대화시킨 점에서 주목할만하다.