시화유취 ()

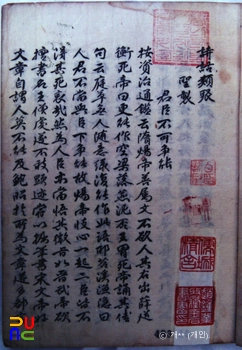

3권 3책. 필사본. 고전시평(古典詩評)을 분류해서 모았다는 뜻으로 ‘시화유취’라 한 것이다. 상 · 중 · 하 3권 중에서 중 · 하 2권만이 전한다. 상권이 있다면 혹 편찬자나 서문 같은 것이 있을지도 모르나, 아직 발견되지 않았다.

중 · 하권의 표시는 표지제목 아래에 있을 뿐이다. 내용에는 분권(分卷)된 표시가 없다. 다만 ‘시화유취’라는 제목이 중권에 두 곳, 하권에 세 곳이 보인다. 조종업(趙鍾業)이 소장하고 있다.

『시화점등』 중권의 첫 번째 ‘시화유취’ 제목 하에는 선(仙) · 도사(道士) · 승(僧) 내지 어자(漁者) · 사(射) · 종족(宗族) 등의 인류에 관한 것들을 유취하였다. 두 번째 제목 하에는 미(米) · 죽(竹) · 국화(菊花) · 어(魚) · 우(牛) · 두견(杜鵑) 등의 초목과 금수들을 유취하였다.

『시화점등』 하권의 첫 번째 제목 하에는 성제(聖製) · 문장(文章) · 시(詩) · 연(硯) · 묵(墨) 등 문필에 관한 것이고, 두 번째 제목 하에는 지기(志氣) · 간사(姦邪) · 골계(滑稽) · 별리(別離) · 부귀(富貴) 등의 인간사에 관한 것들이다.

끝 제목 하에는 향리(鄕里) · 궁전(宮殿) · 관역(館驛) · 제택(第宅) · 정(井) · 염(簾) · 주(酒) · 관(冠) · 가(歌) · 경(鏡) 등 주거 내지 생활에 이르기까지 포함되었다. 『시화점등』은 큰 분류 아래에 다시 일칙일칙(一則一則)마다 제목을 세워서 수록하였다.

‘선(仙)’의 제목 아래에 또 「동빈유악양(洞賓遊岳陽)」 · 「음동림심씨(飮東林沈氏)」 · 「화표정령위(華表丁令威)」 등의 세 제목이 들어 있다. ‘혜녀(慧女)’의 제목 하에는 「부화여시(父和女詩)」 · 「부인능시(婦人能詩)」 · 「이안유식(易安有識)」 · 「작시기부(作詩寄夫)」 · 「여자제역(女子題驛)」 등의 많은 제목들이 매 칙마다 붙어 있다.

『시화점등』 하권에 보면 ‘문도습(文蹈襲)’ 제목 하에 「탈태환골(奪胎換骨)」이 있고, ‘별리(別離)’하에도 같은 제목이 보인다. 이와 같은 사실로 미루어 보면 『시화점등』은 분권은 하였으나 권을 구분하는 권수가 없다.

그리고 제목이 중복이 있는 것으로 보면 시화 중에서 유별하여 초록한 것이 『시가점등(詩家點燈)』과 유사하나 완성하지 못한 것으로 보인다. 그리고 수록 내용자료는 모두 중국의 것으로 보아 중국시화에서만 초출하고 미처 한국시화에까지 미치지 못한 것으로 보인다.