양몽재집 ()

1912년 김재락의 증손 김건학(金建學)이 편집·간행하였다. 권두에 김도화(金道和)의 서문, 권말에 유준목(柳畯睦) 등 4인의 발문이 있다.

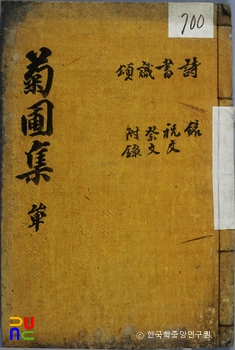

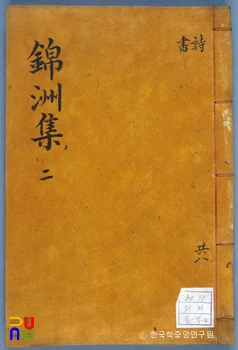

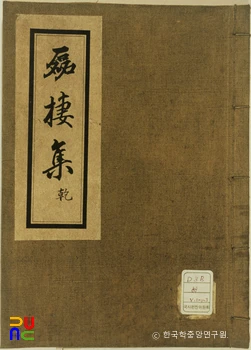

4권 2책. 목판본. 국립중앙도서관과 고려대학교 도서관 등에 있다.

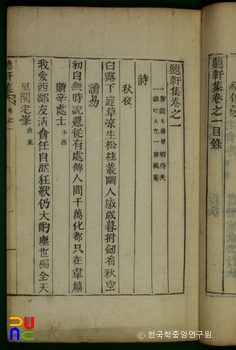

권1에 사(辭) 2편, 시 58수, 서(書) 5편, 권2에 서 9편, 제문 2편, 서(序) 4편, 기(記) 3편, 발(跋) 16편, 권3에 행장 2편, 명(銘) 10편, 잠(箴) 2편, 송(頌) 1편, 찬(贊) 1편, 설(說) 7편, 잡저 3편, 권학문 2편, 산록(散錄) 10편, 권4에 논(論) 14편, 도(圖) 9편, 부록으로 행장·유허비(遺墟碑)·묘갈명·봉안문·축문 등이 수록되어 있다.

시에는 『주역』 등 삼경과 사서를 차례로 들고 『소학』·『주자서절요(朱子書節要)』·『송자대전(宋子大全)』 순으로 읊어서 도통의 연원을 밝힌 것이 있다. 서(書)에는 변례(變禮)에 대한 문목이 많으며, 우리가 즐겨 마시는 소주가 원(元)나라에서 처음 제조된 것이라는 기원을 밝힌 내용도 있다.

발(跋)은 각 경서와 전(傳)의 내용을 소개한 후지(後識)로, 『소학』이 과거의 과목으로 채택된 경위와 민가에 퍼지게 된 경위를 적은 「소학발후지(小學跋後識)」, 상례에 대한 구체적인 절차와 예문을 기록한 「상례비요서후지(喪禮備要序後識)」 등이 있다.

잡저인 「산록(散錄)」은 『소학』부터 『대학』·『서전(書傳)』까지 본문 또는 주설에 대해 변의(辨疑)한 것이다. 『소학』에서 주희는 제사(題辭) 끝에 호를 썼고, 우리나라의 영조는 근서(謹序)라고 하였는데, 호를 쓴 주자는 가벼운 듯하고 영조의 근서는 너무 정중한 듯하지만, 아이들에게 내리는 책이기에 호를 썼다고 주희의 입장을 두둔하였다.

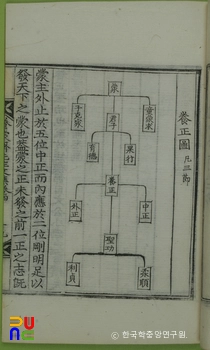

이 밖에도 심성과 성리에 대한 「심경석의(心經釋疑)」와 「성리참고(性理參考)」가 있고, 또 「기삼백(朞三百)」·「선기옥형도(璿璣玉衡圖)」·「오성팔음(五聲八音)」·「육률육려(六律六呂)」 등의 논문이 있다. 「양정도(養正圖)」 등 9편의 도는 가장 핵심적인 부분을 간추려 도식화한 것이며, 그 아래에는 교수 방법들을 간단하게 서술하고 있다.