음우비 ()

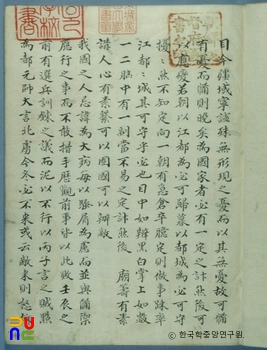

1책(32장). 필사본. 저자는 알 수 없으나 본문 내용에서 숙종조까지의 사실을 언급하고 있는 것으로 보아 그 이후에 쓰여진 것으로 짐작할 수 있다. 서문과 발문은 없다.

본문에서 ≪음우비≫를 쓰게 된 취지가 임진왜란과 병자호란·정묘호란의 위험한 고비를 경험하고 그것을 토대로 무사할 때 필요한 여러 가지 병비를 강화해 두자는 것임을 밝히고 있다.

끝 부분에 내용을 대체로 구분한 목차가 있다. 즉, 중관방(重關防)·장군제(壯軍制)·경황희(警荒嬉)·수도성(修都城)·석재용(惜財用)·득장재(得將才) 등 6조로 나누어져 있다.

이것을 내용별로 보면 다음과 같다. 첫째, 중관방에서는 서변관방(西邊關防)·북로관방(北路關防)으로 나누고 방비를 철저히 하기 위해 각 지역에 따라 특색을 가져야 한다고 하였다.

서변관방의 요지로는 강계·초산·창성·의주·용천·철산·운암산성·선천·가산·안주·평양·황주·금천 등지를 들고, 각지의 적로(賊路)를 지적하면서 그곳의 방수(防守)를 강조하였다.

북로관방에서는 마천령(磨天嶺)·마운령(磨雲嶺)·갈파령(葛坡嶺)·이동(梨洞)·국사봉(國師峯)·삼수장진강(三水長津江) 등지가 중요한 적로이므로 이를 방수해야 함을 지적하고 있다. 둘째, 장군제에는 발천대(拔薦隊)를 설립할 것을 지적하고 있다. 셋째, 경황희에는 서북지방의 기락(妓樂) 행위를 혁파할 것을 지적하였다.

넷째, 수도성에는 도성을 수보(修補)하기 위해 치(雉)를 두어야 하고, 이를 위해 옹성(甕城)을 쌓고 현안(懸眼)·양마장(羊馬墻)·포루(砲樓)를 설치해야 하며, 그 밖에 타(挅)·중호(重壕)·병거(兵車)·돈대(墩臺) 등을 설치해야 한다고 하였다.

또한, 강도를 위해서는 평양과 다른 축성이 필요하다고 하였다. 또, 시정(市井)에 서예인(胥隷人)들을 작대(作隊)해 춘추로 조습(操習)하게 할 것과 생진(生進)·유학(幼學) 등을 춘추로 춘당대(春塘臺)에 모아 사후(射帿 : 활을 쏘아 과녘에 맞히는 일)를 시키도록 하라는 것과 강창(江倉)을 성안으로 옮기라는 것 등이다.

다섯째, 석재용에서는 탕춘대(蕩春臺)와 외성(外城)을 쌓지 말고, 각 군문의 일년 경비를 반드시 부기(簿記)해 비변사에 보고하자는 것 등이다. 여섯째, 득장재에는 문벌을 가리지 않고 비천(卑賤) 중에서도 널리 장수가 될 만한 인재를 구하자는 등이다.

위의 6조목 이외에 남쪽의 왜변을 방비하기 위해서는 그들의 교활한 침투와 모리배들의 사기를 항상 염두에 두고 그 교린책과 방비책을 강구해야 한다고 하였다. 숙종 이후 조선 후기의 국방에 필요한 허점을 지적, 논하고 있어, 당시의 군비 및 군사 전반에 관한 상황 판단과 연구에 필요한 자료가 된다. 규장각도서에 있다.