일승 ()

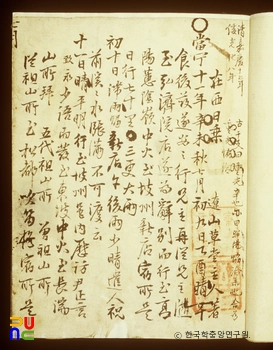

3권 1책. 필사본. 규장각 소장 유일본이다. 그는 스스로를 ‘요산초당주인(遼山草堂主人)’이라 자처했으며, 역사를 기록하고 나중에 이로써 거울을 삼고 경계한다는 차원에서 이 일기를 썼다.

발문(跋文)에 따르면, 일승은 ‘재서일승(在西日乘)’이라고도 하였다. 재서일승이라 제목을 붙인 것은 관아가 수안(遂安)의 요산에 자리잡았으며, 요산이 서울에서 서쪽에 위치했기 때문이었다. 그는 부친인 강준흠(姜浚欽)이 황해도 수안군수로 부임하게 되자 함께 따라갔으며, 부친의 재임 기간 동안에 발생한 사건들을 곁에서 보고 기록하였다.

책의 구성은 권1은 <신미록 辛未錄>, 권2은 <임신록 壬申錄>, 권3은 <계유록 癸酉錄>으로 되어 있다. 그 외에 저자의 서문을 비롯하여 권2 <임신록>의 뒤에는 그의 형인 강시영(姜時永)이 쓴 발문, 매전(梅田)이 쓴 후발문(後跋文) 및 그의 삼종숙(三從叔)인 단전거사(丹田居士)가 쓴 후발이 있다. 책의 말미에는 저자가 총론을 붙였다.

발문과 후발문에 따르면, 이 책은 처음에 신미년(辛未年 : 1811)에서 임신년(壬申年 : 1812)간까지의 일을 기록하여 묶었었다. 발문과 후발이 <임신록>의 말미에 위치해 있음이 그것을 말해주고 있다.

그리고 단전거사가 쓴 후발이 계유년(癸酉年:1813) 초에 작성된 것을 보아도 이 책이 일차적으로 편성된 시기를 알 수 있다. 이후 저자는 계유년의 기록을 덧붙여 다시 편집했으며, 그러한 내용을 총론에서도 밝히고 있다.

<신미록>은 1811년 7월 9일부터 연말까지의 일기이다. 주된 내용은 수안군수로 임명된 부친을 따라 서울에서 수안까지의 일정과 수안에서의 생활로 이루어졌다. 집안의 사정에 대한 편지 왕래와 함께, 그의 시문과 그가 읽은 책을 기록하였다. 그리고 이 책의 말미에 1811년(순조 11) 12월 22일부터 홍경래(洪景來)난에 대한 소식을 자세히 전하고 있는 것이 특징이다.

짧은 내용이지만, 홍경래군의 활동에 따른 관군의 동향을 알 수 있으며, 전쟁이라는 긴박한 상황에서 느낄 수 있는 긴장감이 잘 표현되어 있다. <임신록>은 1812년의 상황을 기록한 것으로 대부분 홍경래난의 전개 과정에 대한 것이다. 이 해 1월 5일자에는 홍경래군의 배치 상황과 격문(檄文)을 싣고 있다.

아울러 그에 대한 관군의 대응 방식을 기록하여 의병을 권유하고 홍경래군을 체포했을 때 상금을 주겠다는 병영의 관문(關文), 수안 지역을 방비하라는 병영의 관문과 수안관군의 이동 및 배치 상황, 병력의 동원에 대한 내용들이 자세히 기록되어 있다.

수안군 병력을 비롯하여 각 지방 군사들의 동원 상황, 척후·복병·파발·보발 등의 설치 등에 대한 내용이 자세하여 관군의 움직임을 면밀히 파악할 수 있다. 홍경래난을 수습한 뒤 관련자를 문초(問招 : 공초를 받기 위해 죄인을 신문함.)한 기록과 평안도 수령들의 전란시의 처신에 대한 내용도 싣고 있다. 그 외에도 일상 생활의 모습을 싣고 있으며, 점괘(占卦)를 뽑은 것에 대한 해석을 기록, 양반관료들의 생활의 일면을 살필 수 있다.

<계유록>은 1813년 말까지 생활을 적고 있는데, 대부분 수안의 관아에서의 동정과 집안 사정에 관한 내용들로 이루어졌다. 이 기간은 홍경래의 난이 끝난 뒤 그의 부친의 후임관으로 유석주(兪碩柱)가 부임하기 이전까지 수안에서의 일상 생활을 기록한 것이다.

서문과 총론에서는 그가 일승을 기록하게 된 의도를 밝히고 있다. 그는 국가가 어려운 때를 당하여 치란(治亂)에 대한 기록을 남겨 나중에 본보기로 삼으려 했던 것이다. 그는 총론에서 제주의 양제해(梁濟海)의 난과 중국에서 난민들이 황성(皇城)을 공격한 사실을 기록함으로써 그가 일기를 편찬한 의도를 잘 드러내고 있다.

일승의 자료적 가치는 홍경래의 난을 겪으면서 관군측의 군사 이동과 배치 상황, 지방 수령들의 역할과 대응, 관군의 명령 체계 등 관군측의 동향과 홍경래난의 전개 과정을 기술하고 있어서 관군의 홍경래난에 대한 인식 등을 자세하게 살필 수 있는 데 의의가 있다. 그리고 양반들의 생활상을 보여주고 있어서, 양반사회의 일면을 연구하는 데 도움을 줄 수 있는 자료이기도 하다.