잡저문고 ()

불분권 6책. 필사본. 이 책에는 저자의 성명을 밝히는 부분에서 성은 이(李)라고만 기록하고 있을 뿐이다.

이름을 의도적으로 밝히지 않은 점으로 보아 후손이 유고를 필사하는 과정에서 주1한 것 같다.

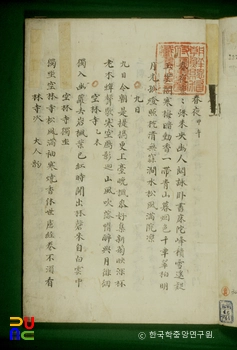

『잡저문고』는 미간행 원고본으로 추정된다. 서문과 발문이 모두 없다. 제1·2책은 시 472수, 제3·4책은 소(疏) 37편, 제5·6책은 교서 3편, 전문(箋文) 14편, 장계(狀啓) 10편, 일기 등이 수록되어 있다.

『잡저문고』 중에 시는 사회의 어두운 현실을 고발하거나 자신의 고민 · 갈등을 토로한 내용이 많다. 「우유(迂儒)」는 붕당의 폐해를 우국(憂國)의 염(念)으로 한탄하는 내용이다.

「자소(自笑)」는 딸의 병을 걱정하며 자신의 인생이 보잘 것 없이 영위되고 있음을 한탄하는 내용이다. 깊은 절망감을 나타내고 있다.

「광가(狂歌)」는 자신의 입장이 주2임을 말하며 갈등과 번민을 토로한 시이다. 이밖에 불교적 소재를 택하고 있는 시가 비교적 많은 편이다.

『잡저문고』 중에 「견승반유감(見僧飯有感)」 · 「선방문사(禪房聞事)」 · 「선방잡부(禪房雜賦)」 등은 선방의 풍속들을 해학적으로 묘사한 것이다.

「피병(避兵)」 · 「문관군수적(聞官軍收賊)」 등은 어느 때인지는 자세히 알 수 없으나 전쟁에 관한 시사적 내용을 담고 있어 주목을 끈다.

『잡저문고』 소에는 사직소(辭職疏)가 많다. 「지평시진소회소(持平時陳所懷疏)」는 지평에 있을 때에 임금에게 간한 상소문이다.

상소문의 내용은 다음과 같다. 첫째 비(妃) · 빈(嬪) 등과 화목하여 대내(大內)의 법도를 세울 것, 둘째 주3를 교육함에 있어 덕성(德性)의 함양을 우선할 것, 셋째 근신(近臣)들을 잘 다스려 기강을 확립할 것, 넷째 각 고을수령을 정선(精選)할 것, 다섯째 언로를 넓힐 것 등의 모두 8개 조목에 걸쳐 주4과 주5에 관하여 상세한 내용의 건의를 하고 있다.

『잡저문고』의 일기는 1729년(영조 5)부터 1750년까지 20년에 걸친 장기간의 것이다. 벼슬살이하는 동안 있었던 중요한 일들을 비교적 상세히 소개하고 있다. 국립중앙도서관도서에 귀중본으로 있다.