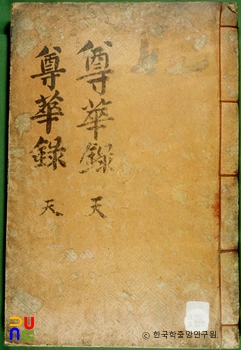

존화록 ()

『존화록』은 1900년 유학자 송병직이 성균관의 모든 사실과 존화양이에 관한 글을 모아 엮은 유학서이다. 중국을 중심으로 전통사회를 바로 세우고 서양문화의 악영향을 배척하고자 집필되었다. 6권 3책 목활자본이다. 권1~3은 성균관 및 관학교육기관의 기록과 왕들의 흥학정책, 상소문 등으로 구성하였다. 권4~6은 구한말의 의병 상황과 화서학파 계열의 척사위정의 이론을 알려 준다. 책머리에는 최익현·홍승운·이좌승 등의 서문 3편과 범례가 있다. 초간본은 국립중앙도서관·규장각도서·장서각도서 등에 보관돼 있다. 성균관 연구의 귀중한 자료를 제공하며 유학사 및 사상사적 가치가 크다.

6권 3책. 목활자본.

이 책의 집필 동기는 최익현(崔益鉉)이 서문에서 밝히고 있듯이, 당시 국내 상황을 이적(夷狄:오랑캐)의 풍속이 난무하여 들어오고 이단음사(異端淫邪)의 설이 횡행하는 것으로 규정하고, 그 대책을 유림에게 제시하려고 한 것이다. 저자는 그 구체적인 대안을 존화양이와 척사위정에서 찾고 있다.

권1은 6항으로 되어 있으며, 성균관의 의의와 태조의 문묘 건립 및 그 뒤의 중수 · 재건의 내력을 실었고, 학교의 설립목적을 이단을 배척하는 데서 찾고 있다.

그 밖에 성균관 중심의 학사(學舍) · 정록청(正錄廳) · 식당 · 양현고(養賢庫)의 설립경위 및 위치 · 실태 등이 소상히 기록되어 있어 성균관의 연구에 귀중한 자료를 제공하고 있다.

또한 향사의 법과 공자를 비롯한 122위의 중국 성현과 설총 이하 18위의 동현(東賢)의 사적을 순서대로 실었다. 권2는 34항으로, 먼저 성균관에 관계되는 예악(禮樂)을 소개하였다.

이어서 1492년(성종 23) 문묘위판(文廟位版)의 설치, 석존시학(釋尊視學) · 악장(樂章) · 변사(辨祀) · 대사(大射) · 양로(養老) · 직관(職官) · 성균관 전최(殿最) 등을 기록하고 있다.

특히, 역대 여러 왕들의 흥학정책을 소상히 기록하여 왕실의 성균관 교육에 관한 적극적인 관심을 유도하고 있다. 동시에 유생들의 권당(捲堂) · 유소(儒疏)에 관한 모든 기록 등을 수록하여 유풍진작을 꾀하고 있다.

권3은 11항으로, 1394년(태조 3)에 건립된 묘정비문(廟庭碑文) · 문묘비문(文廟碑文)을 적은 기적(紀蹟)과 명륜당기(明倫堂記) · 궐리사적(闕里事蹟) · 역대학정(歷代學政) · 사전총서(祀典總敍) · 경인고사(庚寅故事) · 정부초기(政府草記) · 윤음(綸音) 등이 실려 있다.

권4∼6은 한말 중앙정부 및 유림들의 척화소(斥和疏) · 창의격문(倡義檄文) 등으로 구성되어 있다. 권4는 9항으로, 순조와 헌종의 척사윤음(斥邪綸音), 이항로(李恒老)의 척화소, 김평묵(金平默) 등과 교환한 서학비판(西學批判)에 관한 서한, 백낙관(白樂寬)의 소(疏) 등 서양문화의 악영향을 우려한 것이 주종을 이룬다.

권5는 22항으로, 송근수(宋近洙) 등의 변개복소(辨改服疏), 주용규(朱庸奎) · 권세연(權世淵) 등의 창의격문, 금부공사(禁府供辭), 선고서(宣告書), 자명소(自明疏), 포고문, 명성황후 시해에 대한 복수소(復讐疏)가 있다.

권6은 7항으로, 당시 유림들의 존성소(尊聖疏) 및 태학의 통문(通文)을 싣고 있다. 책머리에는 최익현 · 홍승운(洪承運) · 이좌승(李佐承) 등의 서문 3편과 범례가 있다.

책 끝에는 오학근(吳鶴根)의 기(記)와 기우만(奇宇萬) · 윤석봉(尹錫鳳)의 발(跋)이 있다. 끝에는 책의 간행에 협조한 교정 · 간판유사(刊板有司) · 별유사(別有司)의 명단이 수록되어 있다.

이 책은 성균관 및 관학교육기관의 실상을 알려 주며, 또한 격동기 구한말의 의병 상황과 화서학파(華西學派) 계열의 척사위정의 이론을 알려 주는 기본 자료의 하나로, 유학사 및 사상사적 가치가 크다. 초간본은 국립중앙도서관 · 규장각도서 · 장서각도서 등에 있다.