주교지남 ()

1책. 필사본. 정조가 아버지 사도세자(思悼世子)의 능을 수원 화산(花山)으로 이전한 뒤 그곳에 자주 행차하였다.

이 때 한강을 건너기 위한 종래의 방식인 부교(浮橋)를 운영하는데 따르는 수고와 비용을 줄이기 위해 비변사와의 논의를 거쳐 주교를 운영하기로 하고 그 주관 관서로 주교사(舟橋司)를 설치하였다.

이어 비변사에서는 주교 가설에 대한 구체적인 방안인 주교절목(舟橋節目)을 보고하였다. 그러나 정조는 1790년(정조 14) 이 책을 편찬해 친히 새로운 방안을 제시하였다.

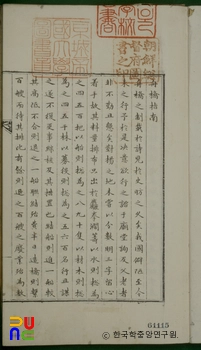

앞머리에 간단한 서문이 있다. 이어 형편(形便)·수광(水廣)·택선(擇船)·선수(船數)·선고(船高)·종량(縱梁)·횡판(橫板)·포사(鋪莎)·난간·하정(下碇)·장계(藏械)·결대(結隊)·상벌·기회(期會)·창교(艙橋) 등 주교설치에 대한 원칙과 방향을 제시한 15개 항목이 일련 번호에 따라 실려 있다. 뒤에는 부록으로 <묘당찬진주교절목논변 廟堂撰進舟橋節目論辨>이 실려 있다.

본문의 내용은 크게 보아, 주교를 설치하는데 따르는 기술적인 측면과 배를 동원하는데 대한 행정적인 측면의 두 가지 내용으로 되어 있다. 부록은 이전에 비변사에서 올렸던 절목에 대해 정조가 그 장단점을 낱낱이 논증해 분명하고 구체적인 법제를 마련하도록 한 내용이다.

이상을 내용으로 하는 원래의 ≪주교지남≫은 정조의 문집인 ≪홍재전서 弘齋全書≫의 권159에 수록되어 순조대에 간행되기도 하였다. 그러나 현존하는 필사본에는 본래의 내용 외에 일부가 추가되었다.

즉, 이후 1893년(고종 30)에 주교사의 운영 규정으로 확정된 <개정주교절목>과 전라감사 정민시(鄭民始)가 전라도 지방이 부담하는 선박 동원과 상납미의 문제점을 지적하고 그 해결을 요청한 장계가 함께 실려 있는 경우도 있다.

조선 후기 주교의 설치에는 기술적인 문제와 더불어 국가에서 배를 동원하는데 대한 대가로서의 상업적 특권이 결부되어 있었으므로 당시의 경제 구조를 파악하는 데에도 도움이 되는 자료이다. 주교사의 운영에 대해서는 따로 ≪주교사절목 舟橋司節目≫ 등이 전해진다. 규장각도서에 3종의 필사본이 전해지고 있다.