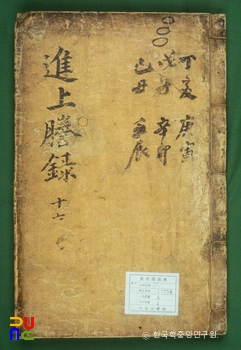

진상등록 ()

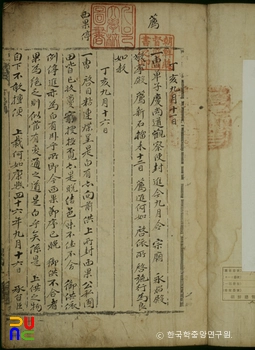

6책. 필사본. 의정부·육조를 비롯해 각 도와 사복시(司僕寺)·봉상시(奉常寺)·사옹원(司饔院)·장원서(掌苑署) 등에서 종묘를 비롯한 각 신전(神殿)과 대전(大殿)·중궁전·대왕대비전·세자궁 등에 진상한 명세를 예조에서 기록한 것이다.

각 책의 표지에는 일련번호로 17에서 25까지 기록하였다. 그러나 그 가운데 21(1792년 1월)에서 23(1808년 12월)까지는 결본으로 되어 있다. 그리고 권17의 1773년분이 빠져 있어 실제 6책에 수록된 기간은 35년간이며 연월일별 순서대로 기재되어 있다.

제1책(권17)에는 1767년 9월부터 1772년 12월까지, 제2책(권18)에는 1774년 1월부터 1777년 12월까지, 제3책(권19)에는 1778년 1월부터 1783년 12월까지, 제4책(권20)에는 1784년 1월부터 1791년 12월까지, 제5책(권24)에는 1806년 1월부터 1810년 12월까지, 제6책(권25)에는 1811년 1월부터 1817년 12월까지 기록하였다.

그 내용은 다음과 같다. 첫째, 천신(薦新)이 있어 전국 각지에서 그 해의 첫 생산품은 종묘·사직과 그 밖에 영소전(永昭殿)·효소전(孝昭殿) 등 신을 모신 자리에 바쳤다.

그리고 그 물품으로 당유자(唐柚子)·얼음·생송어(生松魚)·청귤(靑橘)·생죽순(生竹筍)·고자(苽子)·소맥미(小麥米)·대맥미(大麥米)·황행(黃杏)·생은구어(生銀口魚)·송이(松栮) 등과, 그 밖에 여러 가지 전국 각지에서 생산되는 산물이었다.

둘째, 정조(正朝)·입춘·단오·추석·동지 등 절기 때 대전·대왕대비전·중궁전에 진상하는 것이었다. 물품은 향온(香醞)·생리(生梨)·생률(生栗)·홍시자(紅枾子)·생선 등이었고, 경우에 따라서는 대소주(大燒酒)·백자(栢子)·중포(中脯) 등이 추가되기도 하였다.

셋째, 대전·대왕대비전·중궁전·세자궁 등의 탄일(誕日)·책례(冊禮)·가례(嘉禮)·관례(冠禮) 등의 축하를 위한 진상으로 그 물품 종류는 위와 같다. 넷째, 각 전(殿)의 삭선(朔膳)과 제향(祭享)·공상(供上) 등을 위한 진상이 있다.

이와 같은 여러 종류의 진상은 경우에 따라 바치는 품목이 다를 수도 있고, 또 동일한 물품이라도 그 양이 일정하지 않다. 또한, 진상하는 상태에 따라서 정해진 물량을 모두 바치는 것을 진봉(進封), 모두 물리치는 것을 퇴봉(退封), 일단 중지하는 것을 정봉(停封), 감해주는 것을 감봉(減封)이라 하였다.

이 책을 통해 당시 각지의 산물과 진상의 상황을 파악할 수 있으며, 궁중 풍속의 일면을 연구하는 데도 필요한 자료가 된다.