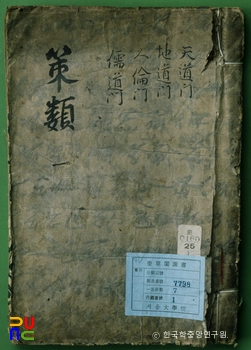

책류 ()

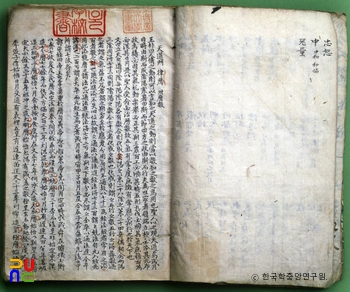

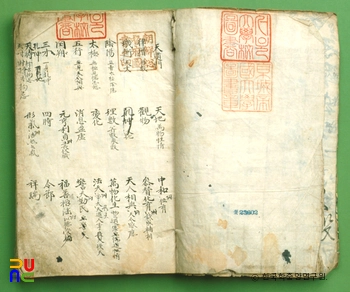

7책. 필사본. 서문·발문이 없어 편자와 연대를 알 수 없다.

제1책에 천도문(天道門)·지도문(地道門)·인륜문(人倫門), 제2책에 유도문(儒道門), 제3책에 군도문(君道門), 제4책에 신도문(臣道門)·인사문(人事門), 제5책에 천관문(天官門)·지관문(地官門), 제6책에 춘관문(春官門)·하관문(夏官門), 제7책에 추관문(秋官門)·동관문(冬官門) 등 13부문으로 나누어 학문 일반과 관계(官界)에 관한 사항을 망라하고 있다.

<천도문>에는 율력(律曆)·기형(璣衡)·음양(陰陽)·태극(太極)·오행(五行) 등 음양오행에 대한 지식이 다루어졌다. <지도문>에는 조선(朝鮮)·도읍(都邑)·원유(園囿)·문호(門戶)·초목(草木)·강해(江海)·산악(山岳) 등 지리류와 동식물에 관한 지식이 언급되었다. <인륜문>에는 조선(祖先)·개건(蓋愆)·교양자제(敎養子弟)·사생(師生) 등 유교를 국시로 하던 조선조의 윤리·도덕의 제문제에 대한 내용이 다루어졌다.

<유도문>에는 사단칠정(四端七情)·육경(六經)·사서(四書)·문집(文集)·주해(註解) 등 유도에 관한 서화와 문장이 다루어졌다. <군도문>에는 군심(君心)·제왕문장(帝王文章)·총명예지(聰明睿智)·봉선(封禪)·유행(遊幸)·창업(創業)·법조(法祖) 등 임금의 도덕규범에 관한 사항이 수록되었다.

<신도문>에는 인재(人材)·배양(培養)·취사(取士)·충신(忠臣)·간쟁(諫諍)·절의(節義) 등 신하로서 지켜야 할 도덕규범이 기술되었다. <인사문>에는 구색(求索)·거동위의(擧動威儀)·언어(言語)·군자(君子)·진위(眞僞) 등 유교사회에 있어서 사람들 사이에 지켜야 할 예의가 다루어졌다.

<천관문>에는 이조에 관한 사항인 득인(得人)·천거(薦擧)·우대노성(優待老成)·문선(文選)·훈봉(勳封)·고과(考課) 등이 수록되었다. <지관문>에는 호조에 관한 사항인 녹봉(祿俸)·재용(財用)·호구(戶口)·공부(貢賦)·전량(田糧)·식화(食貨) 등 경제 전반이 다루어졌다.

<춘관문>에는 예조에 관한 사항인 사풍(士風)·풍속(風俗)·교민(敎民)·문치(文治)·예악(禮樂)·제사(祭祀)·연향(宴享)·조빙(朝聘)·학교·과거 등이 다루어졌다. <하관문>에는 병조에 관한 사항인 장수(將帥)·군정(軍政)·정전(征戰)·병갑(兵甲)·기장(器仗) 등 국방의 제반제도와 이에 부수되는 각종 절차가 다루어졌다.

<추관문>에는 형조에 관한 사항인 사송(詞訟)·형옥(刑獄)·금방(禁防)·상벌(賞罰)·법률·소송 등이 다루어졌다. <동관문>에는 공조에 관한 사항인 사우(師友)·서독(書牘)·궁실(宮室)·기용(器用)·의복(衣服)·산택(山澤)·공장(工匠)·영선(營繕)·도야(陶冶) 등이 다루어졌다.

전반적으로 과문(科文)에 필요한 지식을 수록하는 데 중점을 두었으며, 항목 해설이 상세한 것이 특징이다. 2종의 필사본이 전해지고 있는데, 규장각도서는 완질이고 국립중앙도서관 소장본은 낙질이다.