청천집 ()

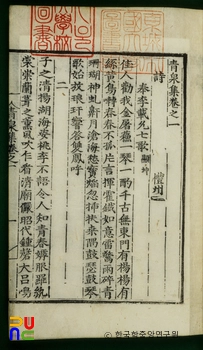

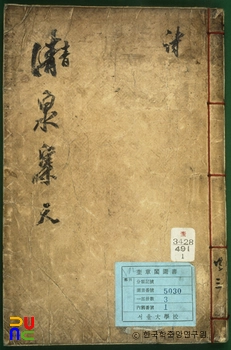

6권 3책. 목판본. 간행연대는 미상이다.

권두에 이미(李瀰)의 서문이 있다. 권1·2는 시 413수, 권3은 부(賦) 4편, 서(書) 31편, 권4는 서(序) 17편, 기(記) 18편, 권5는 기 8편, 발(跋) 4편, 전(傳) 1편, 찬(贊) 1편, 비명(碑銘) 2편, 제문 14편, 권6은 애사 3편, 잡저 19편 등이 수록되어 있다.

이미는 서문에서 신유한의 문장에 대하여 시는 명(明)나라의 이반룡(李攀龍)을 배웠다. 부(賦)는 노남(盧枏)을 스승으로 하였다. 그리고 『초사(楚辭)』를 수만 번 읽었다고 소개하고 있다.

『청천집』의 「제촉석루(題矗石樓)」는 촉석루를 읊은 것이다. “진양성외수동류(晉陽城外水東流)”로 시작하고 있다. 작자의 시 중에서 가장 유명한 작품이다.

『청천집』의 「야성작객자서(野城作客自敍)」에서는 사(辭)는 초(楚)를 배우려 기약하였다. 문(文)은 진(秦)나라 이전 것만이 마음에 허여되었다고 스스로의 문장을 말하였다.

『청천집』의 「산유화곡(山有花曲)」은 선산지방의 열부 향랑(香娘)이 물에 몸을 던지면서 남겼다고 전해오는 원가(怨歌)를 9장의 사(詞)로 읊은 것이다. 『시경』의 한토막을 보는 듯하다. 또한 거처인 백련사(白蓮社)에서 소객들과 나눈 시 · 행(行) · 가(歌) · 사(詞) 등은 모두 쉽게 대하기 힘든 작품들이다.

『청천집』의 서(書)의 「여임정언박논문서(與任正言璞論文書)」와 잡저의 「서여윤태학사순논문사(敍與尹太學士淳論文事)」는 신유한의 문학관이 나타나 있는 글들이다. 앞의 것은 문학비평이고, 뒤의 것은 순수한 문학관이다. 「여임정언박논문서」에서는 『한서(漢書)』 등을 읽고서 문장의 바른 길이 사서(史書)에 있다고 단정을 내렸다.

「여임정언박논문서」에서는 문장을 기사(紀事) · 기언(紀言) · 기전(紀傳)의 세 가지 체로 나누었다. 이 세 문장의 근원은 『서경』과 『춘추』에서 찾았다. 문학평으로는 한유(韓愈)에 이르러 각 방면의 체제가 정립되었다. 그러나 정작 한유에 의하여 고문의 체제가 무너졌다고 하였다.

신유한은 우리나라에서는 최치원(崔致遠)을 문학의 개조(開祖)로 손꼽았다. 『서경』의 순전(舜典) · 고명(顧命), 『논어』의 향당편(鄕黨篇), 『사기(史記)』의 항우본기(項羽本紀)와 관부열전(灌夫列傳)을 한 글자도 가감할 수 없는 명문으로 꼽았다. 「서여윤태학사순논문사」에서는 자신의 문장수업을 말하여 마음을 도(道)에서 노닐게 하고 학문을 도탑게 하여 이치가 밝아지면 문장은 저절로 안정이 된다고 하였다.

『청천집』의 서(序) 중에서 「봉신임서장정부연서(奉贐任書狀珽赴燕序)」는 청나라에 가는 임정에게 준 글이다. 야인에게 짓밟힌 중국에서 옛 문물을 찾을 수 없거든 돌아와서 임금에게 우리의 문물이 기자 이래의 전통을 잃지 않은 것이니 이를 천하에 내세워 왕도가 우리에게 있음을 천명하자 아뢰라. 그리고 중국에 옛 문물이 되살아났거든 돌아와 우리가 병자호란 이래 풀지 못한 100년 한을 마음에서 씻어버리도록 하자고 아뢰라는 내용으로 대청(對淸)의 감정을 드러내었다.

『청천집』의 「임서하집발(林西河集跋)」 · 「박절사전(朴節士傳)」 · 「신각송운대사분충서난록발(新刻松雲大師奮忠紓難錄跋)」 등은 주목할 만한 글들이다. 국립중앙도서관 · 규장각도서 · 장서각도서 등에 있다.