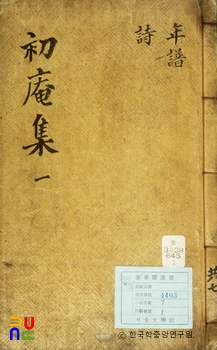

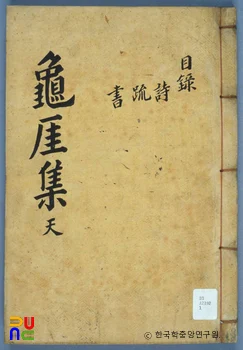

초암전집 ()

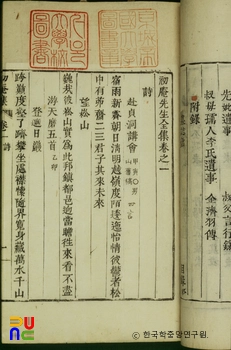

저자가 죽기 전 직접 편집한 『남산구고(南山舊稿)』에 1901년 사위 백응진(白膺鎭), 제자 김제오(金悌五)·김택영(金澤榮) 등이 수집한 『남산속고(南山續稿)』를 합해 간행한 것이다. 권두에 저자의 자서가 있고, 발문은 없다.

14권 7책. 목활자본. 국립중앙도서관·고려대학교 도서관·규장각 도서 등에 있다.

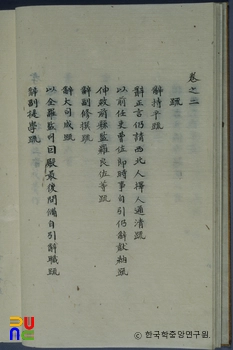

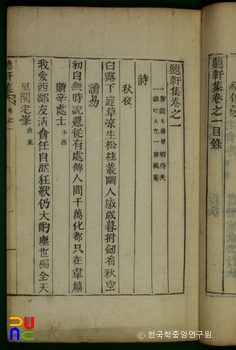

권수에 연보, 행략(行略)·유묵 3점, 범례, 권1에 시 128수, 권2에 시 80수, 만(輓) 19수, 권3·4에 서(書) 32편, 권5에 서장(書狀) 13편, 권6에 잡저 8편, 권7에 서(序) 11편, 기(記) 3편, 발(跋) 2편, 명(銘) 1편, 찬(贊) 1편, 자사(字辭) 5편, 혼서(婚書) 2편, 축문 9편, 권8·9에 제문 34편, 권10·11에 묘지명 32편, 권12에 묘표 10편, 묘갈명 10편, 권13에 행장 6편, 권14에 유사 3편, 언행록 2편, 전(傳) 1편, 부록으로 묘지명 1편 등이 수록되어 있다.

서(書)는 모두 경전의 훈고(訓詁) 또는 예설(禮說)을 논한 것이다. 특히, 성리설에 관해 김상흠(金尙欽)과 주고받은 편지가 많다. 그 중 「답김지암서(答金止菴書)」에서는 인·물성이 서로 같다는 학설을 주장하면서, 물건에 나아가 성(性)을 말할 때에는 기질까지를 겸해 말한 겸기설(兼氣說)과 기질을 떠나 홀로 성에 대해서만 말한 이기설(離氣說)이 있으니, 이 겸기와 이기를 잘 구분해 선현의 학설을 이해해야 한다고 밝혔다.

「여김지암변원설(與金止菴辨圓說)」에서는 김상흠이 이치가 둥글다고 말한 것에 대해 둥근 것은 형체이지 이치 본연이 아니며, 이치란 형체를 말할 수 없는 것이기 때문에 태극의 극(極)에 일음(一陰)·일양(一陽)이 있다고만 말한 것이라고 반박하고 있다. 왕수인(王守仁)의 치양지설(致良知說)을 반박한 것도 있다. 서장의 「사면분교관장(辭免分敎官狀)」은 개성의 분교관 임명을 간곡히 사퇴한 내용으로, 개성 인사에 대한 소외를 은근히 토로한 것이다.

잡저 가운데 「대인의소(代人擬疏)」는 홍경래(洪景來)의 난이 일어났을 때 다른 사람의 요청으로 대작한 것이다. 한 쪽만 편애하는 것이 고질이 되어 조정이 불화하고, 사람 쓰는 것이 공정하지 못해 능력 있는 사람이 버림받고, 선비를 취하는 것이 법도가 없어 인재가 일어나지 못한다는 등 세 가지 폐단을 3,000단어에 걸쳐 썼는데, 너무 강직하게 말했다고 올리지 않은 것이다.

「논어제장설(論語諸章說)」은 『논어』의 원문이나 주석에서 한 글귀씩 따서 연역한 것이다. 또한, 성리학 관계의 「이선기후설(理先氣後說)」과 「충서설(忠恕說)」 등이 있다. 그밖에 개성 지방 인사의 묘도문(墓道文)이 상당한 분량으로 수록되어 있다.