최와문집 ()

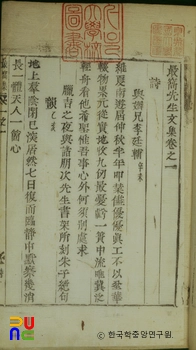

8권 4책. 목활자본. 1848년(헌종 14) 종손 정건(貞建)이 간행하였다. 권두에 김노겸(金魯謙)의 서문, 권말에 정건의 발문이 있다. 규장각 도서에 있다.

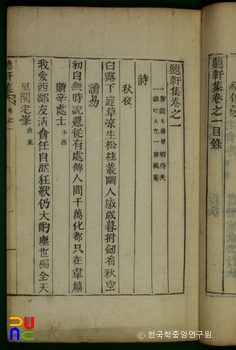

권1에 시 156수, 권2에 소(疏) 5편, 권3에 서(書) 42편, 권4∼7에 잡저 19편, 기(記) 3편, 발(跋) 2편, 혼서 1편, 자축(字祝) 1편, 권8에 제문 20편, 고문 3편, 묘지 4편, 행장 5편, 부록인 행장 1편 등이 수록되어 있다.

저자는 인물성이론(人物性異論)을 주장한 스승 윤봉구(尹鳳九)의 학통을 이었으므로, 문집은 시부터 「미발영(未發詠)」 등 전편이 성리설에 관한 내용이다. 「이산만영(夷山漫詠)」 30수는 호락론(湖洛論)의 와중에 이산으로 귀양가 그 지방의 풍속·풍물·초목·금수·지형에 이르기까지 자세히 소개한 시이다.

백두산 정계비(白頭山定界碑)에 관한 것도 있고, 복중(伏中)에도 아침저녁으로는 솜옷을 입고 밤이면 문을 열지 못한다는 내용도 있다.

소의 「변사문수무소(辨師門受誣疏)」는 박세채(朴世采)의 문하에서 윤봉구가 하지 않은 말을 썼다고 변명한 글이다. 송시열(宋時烈) 문도와 박세채 문도 사이의 첨예한 대립이 나타나 있다. 서(書)는 스승과 인심도심(人心道心)에 관해 문답한 것이 대부분이다. 이 글 가운데에는 저자가 성삼층설(性三層說)을 주장, 스승에게 질정한 내용도 있다.

잡저 가운데 「문화양서원통문(問華陽書院通文)」은 인물성이 다르다는 설을 자세하게 대변한 글이다. 인의예지(仁義禮智)를 물(物)이 향수(享受)했느냐는 한마디에 결정된다고 결론을 내리고 있다. 또 영정(影禎)을 봉안하는 것이 선유들의 설과 배치된다고 주장한 내용이 있어 흥미롭다.

이 밖에도 잡저에는 「중용품목(中庸稟目)」·「대학기의(大學記疑)」·「독역기의(讀易記疑)」·「미발설질의(未發說質疑)」·「독가례차기(讀家禮箚記)」 등이 있다.