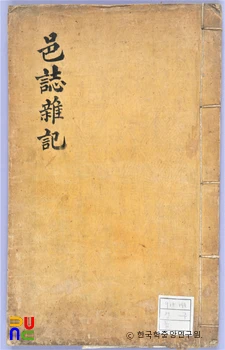

읍지잡기 ()

1856년∼1876년은 임술항쟁(壬戌抗爭)이 일어나고 흥선대원군의 개혁정책이 실행되는 등 계급대립이 특히 첨예화되고 사회변화가 격심하던 시기였다. 이 시기에 향리로 복무한 저자가 경험하였던 사실에 대해 은퇴한 후, 정리해두고자 집필한 것으로 저술된 시기는 1876년에서 1880년 사이라고 추정된다.

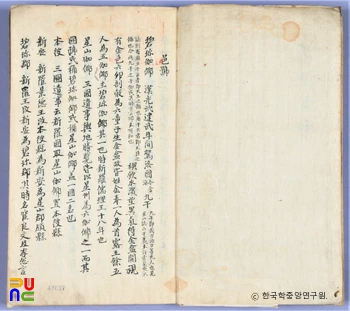

필사본. 1책. 크기는 33.9×20.5㎝. 연세대학교 중앙도서관 국학자료실에서 소장하고 있다(〈고서(I)915.195성주읍〉).

1850∼1870년간 성주 지방의 읍사(邑事)와 관련된 자료와 사정을 기록한 읍지이다.

고적(古蹟) · 공해(公廨) · 창고(倉庫) · 독용진(禿用鎭) · 군병(軍兵) · 환곡(還穀) · 방명(坊名) · 산천(山川) · 횡거촌(橫渠村) · 토산어(土産魚) · 봉수(烽燧) · 환적(宦蹟) · 물가(物價) · 호구(戶口) · 전결(田結) · 의복(衣服) · 교우(交友) · 농리(農利) 등의 항목으로 구성되어 있다. 항목은 비슷하지만 내용은 일반적인 읍지와는 다르다. 장시(場市)에 관한 기술을 보면, 『성주목읍지(星州牧邑誌)』에는 장시의 위치만 기록되어 있지만, 이 책에는 잡다한 장세(場稅)나 관례(官隷)의 수탈이 장시의 발달을 저해하고 있다는 것과 그 시정을 주장하는 내용으로 되어 있다. 「환적」항목도 『성주목읍지』와는 완전히 다르게 주로 양반지배체제의 타락성과 신분제 지배의 모순을 비판하고 있다.

『읍지잡기』는 군현의 통치업무를 위해 편찬된 관찬읍지와는 달리 주로 읍사(邑事)에 대한 저자의 견해를 피력하고 있다. 이 읍지에서는 주요한 사회 · 경제적 문제 전반에 대해 다루고 있으나, 아쉬운 점은 그 견해들이 극히 단편적인 형태로만 개진되고 있다는 점이다. 그러나 『읍지잡기』의 사회경제론은 근대적 요소를 다분히 내포하고 있어서 신분제적 향촌질서의 확립이라는 의도를 갖는 보통의 읍지와는 달리 신분제적 지배질서를 비판하는 관점에서 저술되었다. 아울러 지배체제의 모순이나 운영상의 폐단을 비판하는 데 치중하는 서술 체제를 취하고 있어 저자가 굳이 잡기(雜記)라 명명한 이유를 알 수 있다.

특히, 이 읍지의 내용을 통해서 19세기 중엽 성주 지방의 봉건적인 농민 통제력이 급속히 악화되어 간 측면이 선명히 드러난다. 또한, 전통적인 부세제도가 성장하는 농민 경제에 질곡으로 전화되어 사회 · 경제적 모순이 크게 증폭되면서 농민층의 변혁운동이 발생하게 됨에 따라 양반지배계층-요호부농층-소빈농층 집단 간의 세력형성 과정과 대립관계를 알 수 있다. 이러한 점들은 다른 읍지가 갖지 못한 『읍지잡기』만의 독자적인 특성이다.

이러한 내용 구성에서 관청이나 양반이 아닌 중인 · 서인의 입장에서 조선 말 격동적으로 변화하고 있는 사회상을 기록한 읍지이자 일종의 논설집이라는데 자료적 가치가 크다.