국민문학 ()

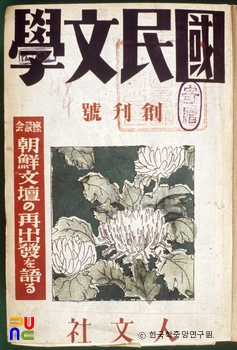

『국민문학(國民文學)』은 1941년 4월 『인문평론』이 폐간된 후 최재서(崔載瑞)가 잡지명을 바꾸어 1941년 11월에 창간했다. 당시 조선에서 발간되던 모든 문예 잡지가 통폐합되면서 창간함에 따라 『국민문학』은 ‘반도 유일의 문학지’가 되었으며, 1945년 2월 통권 제38호까지 발간되었다. 1939년 10월 조선과 일본 문인들이 총망라된 조선문인협회 창립 이후 창간된 『국민문학』의 필진도 조선인과 일본인으로 이루어졌다. 창간 당시에는 국어판(일본어판) 연 4회(1·4·7·10월호), 언문판(한글판) 연 8회로 발간하도록 정해졌으나, 1942년 5·6월 합병호(제2권 제4호)부터는 “반도황국신민화(半島皇國臣民化)의 최후 결정”을 이유로 완전한 “국어(일본어) 잡지” 체제로 전환되었다.

전시체제기의 ‘국민문학’은 ‘조선 문학의 혁신’이라는 명분 하에 서구적 ‘문화주의의 청산과 국가주의로의 전환’을 목표로 조선 문학의 존립 방식을 완전히 전환하라는 일본 경무당국의 요청에 따른 것이었다. ‘국민문학’의 체제 전환을 가져온 결정적 계기는 일본의 진주만 주6이었고, 이에 따라 실시된 조선인 주7와 ‘국어(일본어)보급운동’은 『국민문학』 창간의 기반이 되었다.

서구의 구질서를 대신하는 일본의 ‘신질서’는 혼돈 시기에 처한 지식인들의 분열 상태를 ‘일본 정신’으로 통일하고자 했으며, 이를 위한 ‘조선 문단의 혁신’을 가리키는 ‘국민문학’은 일본 정신의 이념 확립에 봉사하는 것이어야 했다. 즉 일본의 주1를 요체로 하는 ‘국민문학’은 조선인의 재국민화(황국신민화)를 이끌기 위한 구상과 실현을 목적으로 한 것이었다. 따라서 『국민문학』에 실린 글들은 국어(일본어) 주3과 주2 운동을 기반으로 한 조선문인협회의 활동과 궤를 같이 했다.

1942년 5·6월 합병호부터 ‘완전한 국어 잡지’로 전환할 것을 요구했을 때만 해도 조선 문인들은 조선 문학이 일본의 ‘지방문학’으로서의 가치를 승인받기 위한 논리를 구축해갔다. 하지만 아시아 · 주5에서의 주8이 짙어지자 일본은 ‘대동아공영’의 관점을 확대 적용하여 ‘국민문학’은 ‘대동아문학’으로, 그리고 ‘국어(일본어)’는 ‘대동아어’로 승격시키면서 조선 문학이 일본의 지방문학으로 존재할 수 있는 가능성은 소멸되었다.

『국민문학』은 전시체제기 조선과 일본의 작가들이 총망라된 유일한 조선의 문예 잡지였다. 하지만 일본의 국체를 요체로 하면서 일본 정신을 기반으로 한 ‘국민문학’은 서구 근대 문학의 정신을 부정하고 조선인의 주4를 실현하기 위한 도구에 불과했다. 따라서 『국민문학』의 구상은 ‘국어(일본어) 보급운동’과 내선일체, 조선인의 징병 독려 등 황국신민화를 목표로 한 슬로건으로 일관함으로써 조선 문인들의 실질적인 문학 활동과는 거리가 멀었다.