박내오 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

조선 후기에, 「인지총화」, 『삼등체』, 『이계집』 등을 저술한 학자.

개설

본관은 밀양(密陽). 자는 복초(復初), 호는 이계(尼溪). 박경일(朴經一)의 아들이며, 어머니는 인동장씨(仁同張氏)로 장대연(張大衍)의 딸이다. 향시(鄕試)와 회시(會試)에 여러 차례 합격하였다.

생애 및 활동사항

하지만, 친상을 당한 뒤 과업(課業)을 포기하고 주자(朱子)와 이황(李滉)의 저서를 탐독하면서 깊이 연구하였다. 「퇴도십도(退陶十圖)」와 「천명도(天命圖)」를 손수 베끼고 거기에 사단칠정(四端七情)의 항목을 덧붙여 「도동편(道東編)」이라고 제목을 붙였다.

「태극동정(太極動靜)」과 「이기분합(理氣分合)」·「인물성동이(人物性同異)」 등의 이론을 정리하고, 『중용』과 『근사록(近思錄)』에 입각한 천명도(天命圖)의 의미를 해석하여, 그 핵심적인 뜻을 성(誠)과 경(敬)으로 요약하였다.

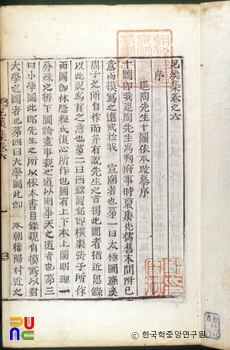

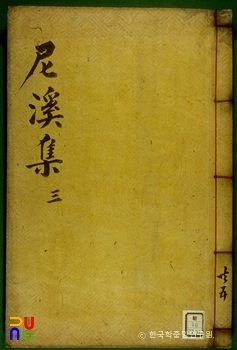

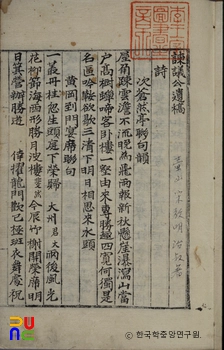

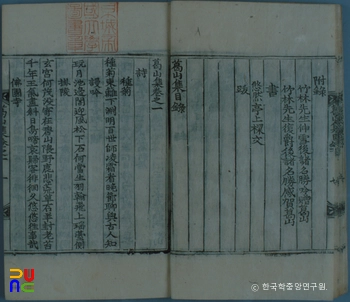

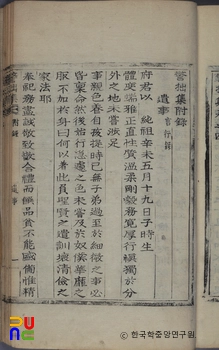

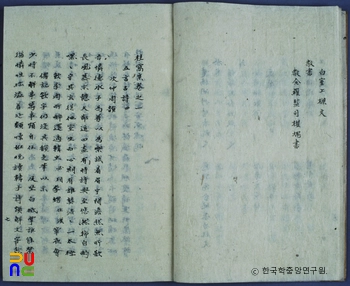

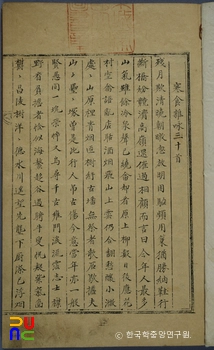

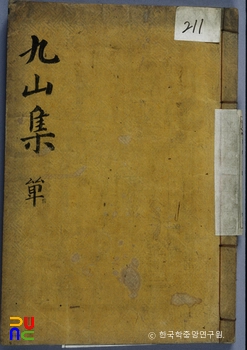

호남지방과 지리산 일대, 안음(安陰) 삼동(三洞)의 명승을 유람하여 「인지총화(仁智總話)」라는 기행문을 썼으며, 또한 당시 예(禮)가 각 가문과 지방에 따라 다름을 비판하여 일상적인 예의 형식을 예서(禮書)로 귀일시켰다. 저서로는 당송 이후의 율가(律家)들의 작품을 모은 『삼등체(三等體)』와 『이계집(尼溪集)』 12권이 있다.

참고문헌

『이계집(尼溪集)』

관련 미디어

(2)

집필자