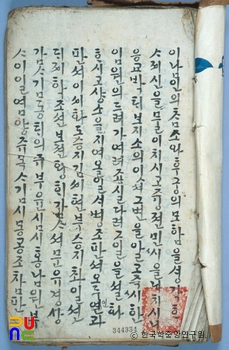

박태보전 ()

숙종 때 박세당이란 선비가 일찍 관료가 되어 좌참찬이 되었다. 그는 아들 형제를 두었는데, 둘째 아들 태보가 3세 되는 해에 부인이 세상을 떠났다. 박세당의 동생이 아들이 없어 태보를 양자로 삼았다. 태보는 18세에 이조판서 이경의 딸과 혼인하고, 그 뒤 과거에 급제하여 벼슬이 응교(應敎)에 이른다.

이 때 중전 민씨는 덕행이 중국 주나라 문왕의 비와 같았다. 반면, 후궁 장씨는 미천한 집 딸로 왕의 은총을 받고 지나치게 교만해져서 늘 중전을 폐하고자 했다. 장씨가 왕자를 낳자 숙종이 애지중지하였는데, 하루는 중전이 장씨 방에 가보니 장씨는 없고 왕자가 죽어 있었다.

숙종은 중전이 왕자를 죽인 줄 알고 중전을 폐위하려고 했다. 숙종 16년 중전의 생일날 왕이 중전 폐위의 전교를 내리자, 많은 신하들이 그 불가함을 상소했다. 숙종이 크게 노하여 상소한 사람들을 잡아들이니 박태보가 모든 책임을 졌다.

박태보는 군신과 부자는 일체이니 부모의 허물이 있으면 울면서 사실을 똑바로 말해야 마땅하고, 임금이 간신과 후궁의 불측한 말을 듣고 국모를 내치려 하니 신하된 도리로 똑바로 지적하지 않으면 후세에 불충한 말을 들을 것이라고 말했다.

숙종이 더욱 노하여 박태보를 형틀에 올려놓고 매우 치라 하지만 그는 조금도 굴하지 않고 중전 폐위의 부당함을 말했다.

숙종은 그를 다시 매우 치게 하나, 그는 불민한 백성도 본처를 박대하고 소첩을 중히 여기며 자신의 허물을 알지 못하면 패가망신하는 일이 있는데, 임금이 어찌 일국의 부모가 되어 국모를 임의로 내치려 하느냐고 말했다. 숙종이 노여움을 참지 못하여 더욱 중형을 가하지만, 그는 조금도 굴복하는 기색이 없이 똑바로 말하며 죽여 달라고 했다.

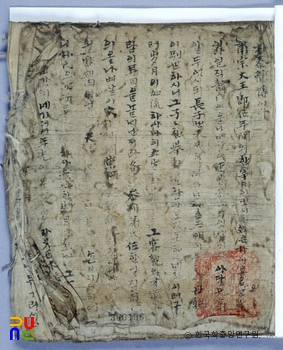

그러나 숙종은 박태보의 바른말을 듣지 않고 끝내 중전을 내치고 박태보를 진도로 유배 보냈다. 이에 조정의 모든 신료가 박태보를 전송했고 모든 친척이 서러워 마지않았다. 박태보는 한강을 건너 노량진에서 더 이상 가지 못하고 형독이 나서 유배 도중에 죽고 말았다.

숙종이 중전을 폐위하고 나서 심신이 불편하여 미복으로 궁전 밖을 나와 동요를 들어보니, 임금을 풍자하며 나무라는 사연이었다. 숙종이 하루는 후원으로 들어가보니 장씨가 궁녀들을 데리고 굿을 하고 있었다.

그 때 장씨는 민중전의 허수아비를 앞에 놓고 저주를 퍼붓고 있었다. 숙종은 그것을 보고 비로소 장씨의 음모를 알고 궁녀들을 문초하여 장씨의 음모를 자백받았다.

숙종은 박태보의 원사를 슬퍼하고 민씨를 복위시켜 환궁하게 하였다. 한편 장씨는 폐위하여 사약을 내려 죽인다. 숙종은 또 박태보의 부친인 박세당을 입궐하게 하여 충신 아들을 두었음을 치하하고, 박세당의 큰아들로 대사성을 삼아 죽은 아우를 대신하게 한다.

이 작품은 역사소설의 성격을 띠고 있으며, 정사적 입장에서 직간하다 죽은 박태보의 사적을 서술해 놓았다. 이 작품은 박태보 관련 기사 가운데 『기사민절록』의 영향을 특히 많이 받았다. 『기사민절록』은 기사환국을 기점으로 일어났던 조정의 총체적 난국과 충신 박태보의 행적과 추숭이 36편의 기사로 실려 있다. 「박태보전」은 실존 인물인 박태보의 여러 행적을 『기사민절록』 등 다양한 문헌에서 취재해 허구를 가미한 역사소설로, 여러 기사의 수용과 조합을 통한 소설적 가공을 보여 준다는 점에서 조선 후기 역사소설의 창작 방식을 이해하는 데 도움을 준다고 하겠다.