불굴가 ()

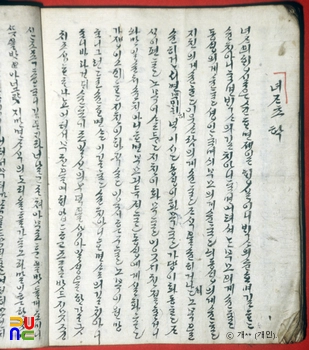

일명 ‘충의가’라고도 한다. 원가(原歌)는 전하지 않고, 한역가(漢譯歌)와 창작경위가 『원주변씨세보(原州邊氏世譜)』 경신보(庚申譜) 권1 잡록부(雜錄附)에 수록되어 있다.

변안열은 1351년에 공민왕을 따라 고려에 와서 귀화한 장수로 무공을 많이 세운 인물이다. 그러나 정몽주(鄭夢周)보다 2년 먼저 이성계(李成桂)의 혁명세력에 의하여 죽음을 당하였는데, 그 이유는 「충의가」의 창작동기에 잘 나타나 있다.

즉, 이방원(李芳遠)은 잔치를 베풀고 고려 왕실 추종자들의 마음을 떠보려 「하여가(何如歌)」를 지어 그의 심중을 드러내었다. 그러자 정몽주는 「단심가(丹心歌)」로, 변안열은 이 작품으로 고려 왕조에 대한 충절을 굽힐 수 없다는 뜻을 드러냈다고 한다.

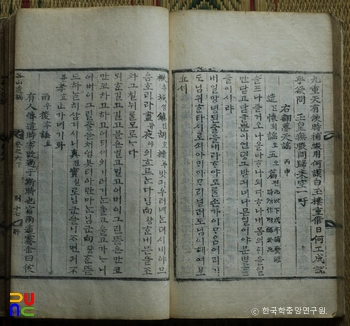

전하는 한역가는 “穴吾之胸洞如斗 貫以藁索長又長 前牽後引磨且戛 任汝之爲吾不辭 有慾奪吾主此事吾不從”(혈오지흉동여두 관이삭장우장 전견후인마차알 임여지위오불사 유욕탈오주차사오부종)이다.

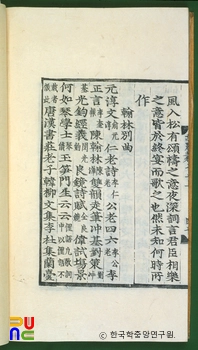

이 노래의 내용과 완전히 일치하는 작품이 조선 후기의 여러 가집(20종류)에 사설시조의 형태로 전하는데, 그 중 진본 『청구영언』이 만횡청류(蔓橫淸類)에 전하는 것을 들면 다음과 같다.

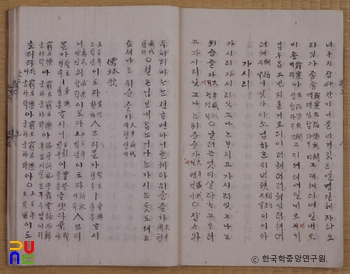

가슴에 궁글 둥시러케 ○고

왼ᄉᆞᆺ기를 눈 길게 너슷너슷 ᄭᅩ와 그 궁게 그 ᄉᆞᆺ 너코

두 놈이 두 긋 마조 자바 이리로 흘근 져리로 흘젹 흘근흘젹 ᄒᆞᆯ 져긔는

나남즉 ᄂᆞᆷ대되 그는 아모○로나 견디려니와

아마도 님 외오 살라면 그ᄂᆞᆫ 그리 못 ᄒᆞ리라.

이처럼 사설시조 양식이라는 점에 주목하여, 이를 근거로 사설시조 장르의 발생을 고려 말기로 소급하는 견해가 제기되어 있다. 그러나 이 가요는 변안열 지은 원가 그대로는 아닐 것이며, 조선 후기까지 내려오는 동안 상당한 변모를 거쳤을 것이라는 판단에서 위의 견해를 부정하기도 한다.