사한림유고 ()

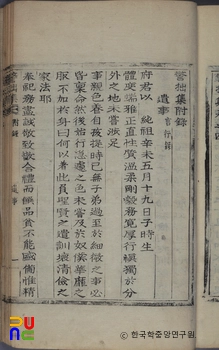

1637년(인조 15) 유문통의 5대손 유흥도(柳興道)가 유고를 수집한 것을 12대손 유영건(柳榮建)이 편집·간행하였다. 권두에 성현(成俔)의 서문이 있고, 발문은 없다.

5권 4책. 목활자본. 서울의 유승국(柳承國)이 소장하고 있다.

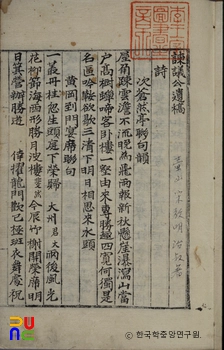

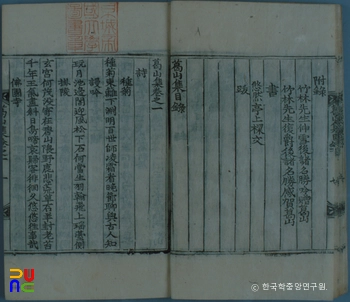

권1은 유문통의 문집으로 시 96수, 문 7편, 전(箋) 4편, 예장·서(序)·기 각 1편, 부록으로 연보·증별시(贈別詩)로 구성되어 있다. 권2는 아들 유인귀(柳仁貴)의 문집으로 시 7수와 부록으로 행장·묘지명, 권3은 역시 아들 유인숙(柳仁淑)의 문집으로 시 6수, 문 3편, 부록으로 정안(政案)·행장·신도비명·봉안문·유사·가장·비명·시장(諡狀) 등을 비롯해 각종 문헌 및 문집 속에 수록되어 있는 그에 관한 기록으로 구성되어 있다. 권4·5는 유인귀의 아들 유희령(柳希齡)의 문집인데, 『몽암집(夢菴集)』으로 독립되어 별도로 편집되었다.

권1의 시는 주로 조선 건국 초기의 애국과 충절을 주제로 한 작품들이 많다. 그 가운데 특히 「위화도(威化島)」는 조선왕조 창업의 명분을 밝힌 오언고체시이다. 구성이 치밀하고 역동적이어서 창업초기의 당당한 기세와 웅대한 포부가 잘 나타나 있는 작품이다. 「기사주(記事珠)」는 당나라의 재상 장대부(張大夫)의 충절을 기리면서 거기에 자신의 충정을 기탁해 표현한 시이다.

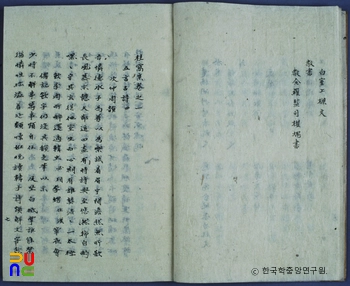

권1의 「의성균관청정사서오경구결전(擬成均館請定四書五經口訣箋)」은 사서오경에 우리말 토를 달아서 학자들의 공부에 편리하게 하자는 성균관의 의견을 재창한 글이다. 우리말 토를 달아야 하는 필요성과 그 의의 및 효능에 대해 논리적인 설명을 전개하고 있어, 한글 창제 등 당시의 주체적인 문화 활동을 고취시킨 내용이다. 「의이조청의서습독관강이관물외서전(擬吏曹請醫書習讀官講肄官勿外敍箋)」에서는 모든 사람은 각자 독특한 재주를 가지고 있기 때문에 각기 그 재주를 펴서 사회에 이바지할 수 있음을 밝히고, 각자의 소질과 능력에 따라 적재적소에서 일할 수 있도록 합당한 제도적 기반을 확립할 것을 주장하였다.

권2에 수록되어 있는 유인귀의 시 7수는 『대동시림(大東詩林)』 권25에 수록되어 있던 작품들을 뽑아 수록한 것이다. 그의 시는 호방하고 웅대해 이백(李白)의 풍격과 비슷한 격조를 느낄 수 있다.

권3에 수록되어 있는 유인숙의 시 가운데 「상련(賞蓮)」은 칠언고체시로서 연꽃의 고상한 격조를 찬양한 작품이다. 「생입옥문관(生入玉門關)」도 칠언고체시로서 감시(監試)의 초시에서 장원을 한 작품으로, 변경을 토벌한 장군의 충절을 찬양하면서 애국적 정열을 드러내었다. 그밖에 아들 유희안(柳希顔)에게 보낸 답서와 묘지명·묘갈명 각 1편이 있는데, 단아하고 간결한 유가풍의 글로서 학식과 교양을 갖춘 사대부의 면모를 느낄 수 있다.