상속 ()

상속은 그 대상에 따라 가계를 계승하는 것과 망자의 재산을 상속하는 두 종류가 있다. 가계계승은 중국의 영향을 받아 초기부터 적장자단독승계법제가 확립되었다. 그러나 법제와는 달리 제자녀윤회봉사 등의 관습이 존재하였으며,『주자가례』에 따른 적장자단독봉사는 조선 후기에 사회에 확산되었다. 이는 일제강점기를 거쳐 호주상속·승계로 이어졌으며, 2005년 민법개정으로 2008년에 폐지되었고, 그 결과 가계계승은 법적 제도로는 이 땅에서 사라졌다. 재산상속은 초기부터 존재하였으며, 조선시대에는 제자녀균분상속이 관습이었다. 이는 조선 후기 제사승계의 중시와 향촌사회에서 가문이 중요해짐에 따라 제사를 주재하는 장자우대상속으로 정착하였다. 이러한 관습은 일제강점기에 더욱 강화되어 1958년 제정된 민법에서도 호주상속인을 우대하였다. 이는 1977년과 1990년의 개정을 거쳐 남녀균분상속으로 회귀하였다.

고대의 상속

우리 전통사회의 상속제도는 크게 보아 제사승계(祭祀承繼)와 재산상속으로 나눌 수 있는데, 제사의 영속성을 보장하기 위해서는 가산(家産)의 영속성이 반드시 수반되어야 하므로, 이 둘은 불가분의 관계에 있다고 하겠다. 제사승계는 조상숭배에 바탕을 두고 있는데, 이는 영혼불멸의 관념과 내세(來世)도 현세(現世)와 이어진다는 계세사상(繼世思想)에 근거하고 있다. 즉, 조상의 영혼에 대한 공양을 태만하면 자손을 해치며 반대로 성의껏 공양하면 수호하는 종교적 관념에서 나온 것이다. 이러한 관념에서 순장(殉葬)과 부장(副葬)이 있었지만 사라졌다.

조상숭배관념도 강하여, 고구려나 백제도 시조묘(始祖廟)를 세웠으며, 고구려의 신대왕 때 국상(國相)이 죽자 7일간 파조(罷朝)하여 후장(厚葬)하고 수묘(守墓)를 위하여 20가를 두었다. 신라에서도 남해왕 때 시조묘를 세우고 소지왕 때 수묘이십가(守墓二十家)를 더 두었으며, 지증왕 때 상복법(喪服法)을 반포하고, 혜공왕 때에 오묘(五廟)를 세웠다.

삼국시대 초기에 왕위의 부자계승이 확립된 것은 가계계승에 반영되어, 일반 평민도 마찬가지로 다분히 가부장적인 가족제도를 취하고 있었으므로, 조상의 제사는 자기의 혈통을 이은 자손에 의하여 이루어져야 한다고 생각하였다. 이러한 의식은 유교의 수용과는 관계가 없는 것이며, 우리 고대인들은 고유신앙으로서 계세사상과 조상숭배신앙을 가지고 있었다. 이후 유교가 수용됨에 따라 왕이나 귀족층에서 그러한 사상에 유교적 형식을 조금씩 갖추기 시작하였다.

재산상속도 사료의 빈곤으로 정확한 내용은 알 수 없지만, 말과 소 등 중요한 재화에 대한 사유재산이 인정되었으므로 재산상속도 인정되었을 것이다.

고려시대의 상속

제사승계

고려시대는 당(唐)의 제도를 모범으로 했으므로 상례·제례에 관해서도 유교전통을 집대성한 당제(唐制)를 수용하였으며, 따라서 유교의 영향을 강하게 받았다.

태조 때는 사친(四親)을 추존(追尊)하였으나 대묘(大廟)를 세우지는 않았다. 992년(성종 11) 비로소 오묘(五廟)를 정하여 대묘를 세워 유교적 의례를 표방하였다. 민간에서는 집에 신사(神祠)를 세워 이를 위호(衛護)라 하였고, 또 문종(재위 1046∼1083) 때에는 관리들이 혼당(魂堂)을 세워서 부조(父祖)를 봉사하였다고 하나, 무속이나 불교의식에 의했을 것으로 보인다.

유교식의 상제는 고려말에 성리학과『주자가례(朱子家禮)』가 전래되어 보급되기 시작하였다. 1390년(공양왕 2)에 이르러 ‘입묘봉사제도(立廟奉祀制度)’가 공포되었는데, 대부(大夫) 이상은 3대, 6품 이상은 2대, 7품 이하와 서인(庶人)은 부모만을 봉사하고, 가묘(家廟)를 세워 기제(忌祭)를 비롯하여 절사(節祀)를 받들도록 하였다. 또 사대부가제의(士大夫家祭儀)를 제정하여 모든 의식은 한결같이『주자가례』를 기준으로 하게 하였다. 그러나 가묘제는 제대로 시행되지 못하였으며 유교식 상제와 복제도 일부 유가(儒家)에서만 시행되었을 뿐이다.

가계계승(家系繼承)은 입사(立嗣)라는 용어로 불리며 상속법을 이루었다. 왕위계승에 관해서는「훈요십조(訓要十條)」에서 ‘장자계승’을 원칙으로 하여 “장자, 차자(次子), 차자가 적격자가 아니면 그 형제의 집안에서 적격자를 세우도록 하라”고 하였고, 이것은 민간에도 영향을 끼쳤을 것이다. 일반 백성에 적용할 입사법은 1046년(정종 12)에 시행되었는데, 그 순위는 ①적장자, ②적장손, ③적중자(嫡衆子), ④적손의 동모제 및 첩손, ⑤서자, 즉 첩자, ⑥외손자 순이었다. 이를 보완한 1068년(문종 22) 제정된 법에 의하면, 아들이 없는 자는 형제의 자, 즉 친조카를 입양해야 하며, 친조카도 없는 경우는 타인의 3세 전의 기아(棄兒)를 수양(收養)하여 계후(繼後)할 수 있는 것으로 하였으므로, 외손자가 없으면 ⑦조카〔姪〕, ⑧수양자의 순위로 된다. 공음전시(功蔭田柴)는 5품 이상의 관리에게 수여되었는데, 이는 적장자우선이 아니라 직계남자손, 사위, 친조카, 양자, 의자(義子)의 순서로 1명이 상속하였다. 또 과거를 거치지 않고 부조(父祖)의 공으로 얻는 음직(蔭職)도 직계자손, 조카, 사위, 수양자, 내외손의 순위로 1명이 승계하였다.

고려 입사법의 특색은 부계혈족이 없는 경우 외손이 사손(嗣孫)이 될 수 있고, 이성(異姓)인 수양자에게도 계사(繼嗣)자격을 인정한 점이다. 따라서 고려의 입사법은 가통을 계승하는 승가계통(承家繼統)이지 봉사(奉祀)와 종통(宗統)을 계승하는 승사계종(承祀繼宗)이 아니었다.

재산상속

재산상속은 단행왕법으로 규정하였으며, 일반적으로는 관습법에 따랐다. 즉, 상속에 관한 분쟁이 있는 경우 재판에서는 관습법을 승인 또는 수정함으로써 판례법이 형성되었을 것으로 보인다.

고려시대나 조선시대에는 부모가 생전에 유산을 분재하는 생전분재(生前分財)가 원칙이었으며, 그렇지 않거나 누락재산이 있는 경우에는 부모 사후에 자손이 분재하는 것이 관습이었다. 조상으로부터 물려받은 상속재산인 조업(祖業)은 자손에게 전해야 하며, 이를 함부로 다른 사람에게 처분하는 것은 불효로 규정하여 법으로 금지하였다. 그래서 상속재산을 가업(家業), 가산(家産), 재산(財産), 재(財) 등이라고 하였다.

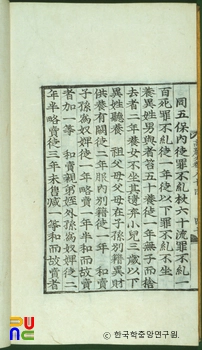

『고려사』형법지 호혼조(戶婚條)의 “조부모·부모의 생존시에는 자손은 호적을 달리하고 분재〔別籍異財〕할 수 없으며, 이를 위반하면 도(徒) 2년, 복상(服喪) 중에 별적이재하면 도 1년에 처한다”는 규정은 당률(唐律)의 영향을 받은 것이다. 이는 이상법에 불과하였을 뿐 실효성이 없었다.

상속인의 순서와 범위는 다음과 같다. ①직계자녀, 딸도 출가여부를 불문하고 아들과 함께 상속하였으며, 자녀가 사망한 경우는 손자녀가 대습상속(代襲相續)하였다. 자녀에는 수양자녀(收養子女)·시양자녀(侍養子女)도 포함되었다. ②자손이 없는 경우의 배우자인 남편 또는 아내인데, 아내의 유산은 남편이, 남편의 유산은 아내가 개가(改嫁)하지 않을 것을 조건으로 모두 종신(終身) 동안 상속하며, 사망 전에 계후자(繼後子)나 수양자녀·시양자녀를 입양하면 이들이 상속하나, 그렇지 않은 경우는 남편과 아내의 유산으로 분리되어 각자의 본족(本族)이 상속하였다. 본족은 사손(使孫)이라고 하는데, 조부를 공통조상으로 하는 4촌 이내의 자손이다. 사손, 즉 상속인이 없으면 유산은 국가에 귀속되었다.

상속재산은 토지·노비·가옥과 동산(動産)이며, 가장 중요해 분쟁이 많았던 재산은 노비였다. 원칙적으로 남녀균분상속이었지만, 토지에 대해서는 전시과(田柴科)제도와 관련하여 이론이 있다. 1046년(정종 12)의 판(判)에 ‘제전정연립(諸田丁連立)’의 규정인데 전정(田丁)은 앞서 서술한 입사법(立嗣法)과 완전히 같은 순위 즉, 적장자를 우선하도록 규정하고 있다. 이에 대한 학설은 토지는 적장자와 판(判)에서 규정한 순서에 따라 단독상속하였는데, 고려 중기에 전시과체제의 붕괴와 농장(農莊)의 성립·확대 그리고 토지의 경제적 가치의 증가 등으로 토지의 사적소유가 확산되었으며, 드디어 고려말의 과전법(科田法) 하에서 분할상속이 공인되었다고 주장하였다. 반대 학설은 고려시대는 초기부터 토지사유제가 확립되어 토지도 자녀균분상속제였으며, 위 판(判)의 규정은 일반 토지가 아닌 국가로부터 지급되는 토지인 전정(田丁)의 상속순위에 관한 법적 규정일 뿐이라고 한다.

균분의식이 전제가 된 균분상속제도는 물론 국가가 보장하였다. 부모가 생전분재를 할 경우에도 심히 차별할 수 없었고 사후분재인 경우도 마찬가지였다. 고려 말에 이르면 불균분상속 때문에 분쟁이 폭주하여 따로 임시재판 관청을 설치하였으며, 그렇지 않은 경우에 ‘고관평분(告官平分)’하는 것은 실효성 있는 법이요 관습이었다.

조선시대의 상속

제사승계

가. 개념: 고려말『주자가례』의 수용에 따라 종법(宗法)에 입각한 제사승계제도와 가계계승제도가 확립되었다. 이에 따라 적서종지(嫡庶宗支)의 명분이 강화되고 남계혈족인 종자종손(宗子宗孫)이 승계하였다. 승중(承重), 승조(承祖), 승가(承家), 계사(繼嗣), 계후(繼後), 입후(立後), 봉사(奉祀)는 모두 제사승계와 동시에 선대(先代)의 인격·신분을 승계하는 것으로 되었다. 따라서 제사승계 외에 가장권·호주권의 승계라는 관념이 없는 것이 우리나라 신분상속의 특징이었다.

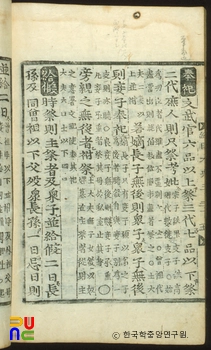

나. 제향선조(祭享先祖):『경국대전』예전(禮典) 봉사(奉祀)조에 문·무관 6품 이상은 3대, 7품 이하는 2대, 서인(庶人)은 단지 부모〔고비(考妣)〕만을 봉사하도록 규정하였다. 그러나 조선 중기 이후『주자가례』에 따른 사대봉사가 일반적으로 되었다.

다. 제사승계인: (1)제사는 남자 1인이 단독으로 승계하였는데, 그 순위는「예전」봉사조와 입후(立後)조에 규정되어 있다. 순위는 우선 제향자의 ①적장자 및 적장손, ②중자 및 적장손, ③적장자의 첩자 및 첩장손이며, 이들이 모두 없으면 제향자의 아우에게로 승계되어 위와 같은 순서로 승계되며, 양첩자가 천첩자보다 우선하였다. 이는 사당에 조상의 신주를 모시는 차례인 소목(昭穆)에 맞게 함으로써 세대적 계통을 중시하였다. 고려와 다른 점은 적장자의 후손이 적장자의 적제(嫡弟)보다 우선하고, 외손과 이성양자(異姓養子)의 계후자격을 박탈하여 적계(嫡系)주의를 강화한 점이다.

적장자일지라도 불구, 불효, 불충 등 제사승계를 할 수 없는 사유가 있으면 그 자격을 박탈하였는데, 이를 ‘폐적(廢嫡)’이라고 한다. 이는 법에는 없으나 18세기 중엽까지는 관습으로 존재하였다. 폐적은 1473년(성종 4)부터 관의 허가를 받도록 하였으며 사당에 고하였다. 폐적되면 장자는 중자의 지위로 떨어지고 차적(次嫡)봉사를 하거나 입양을 하였다.

위의 원칙에도 불구하고 실제로는 다음과 같은 문제점이 있었다.

(2)형망제급: 봉사조에는 장자가 무후(無後)이면 중자가 승계하도록 하였는데, 이를 형망제급(兄亡弟及) 또는 이종(移宗)이라고 한다. 이는 입후가 보급되면서 사라졌고 다만 장자가 미혼으로 사망한 경우에 나타났다. 초기에는 장자가 첩자와 독립하여 일파〔별종(別宗)〕를 이룰 때 존재하였다.

(3)첩자: 첩자의 법적·사회적 지위는 봉사조에 따르면 중자 다음에, 입후조에 따르면 계후자보다 우선하여 제사를 승계하였다. 제사의 사후봉양적 성격을 강조하여 16세기 중엽 명종대에는 친조카가 있는 경우에만 입후를 허용하고 그렇지 않은 경우에는 금지하였지만, 가문을 중시함에 따라 후기에는 첩자가 있어도 입후하여 제사를 승계하는 예가 일반적으로 되었다. 후기에는 제사승계를 둘러싼 적서분쟁에서는 대개 서자가 패배하였다.

(4)무후가(無後家):제사를 승계할 후손이 없는 경우에는 입후를 하는 것이 원칙이었다. 그렇지만, 자기의 노비와 토지로 사후봉양을 위탁하는 묘직봉사(墓直奉祀)의 관행이 법적으로 허용되었다. 또 맏며느리인 총부(冢婦)가 남편 사후에 남편을 대신하여 제사를 승계하는 관습이 있었지만, 가묘 소재 가사의 상속과 관련하여 입후하여 제사를 승계함에 따라 사라졌다.

(5)입후: 친자가 없는 경우에 기혼의 장남은 제사승계를 위해 소목지서, 즉 항렬이 맞는 동종(同宗), 즉 부계혈통의 후손을 입후를 할 수 있었다. 다만 생가의 장자나 독자는 입후할 수 없었지만, 후대에는 대종, 즉 큰집을 우선하여 호적을 위조해서라도 장자나 독자를 입후하였다. 입후는 양가(兩家)의 부모가 함께 하였으며, 부 사후에는 모가 사후양자(死後養子)를 하였으며, 후기에는 부모가 모두 사망한 경우에도 문장(門長)의 신청으로 사후양자를 허용하였다. 입후는 예조의 입안을 받아야 완성되었다. 입양의 요건에 위배되거나 일방의 의사로 한 경우에는 파양(罷養)할 수 있는데, 이를 파계(罷繼)라고 하였다. 입후 후에 생가(生家)가 무후로 되면 파계하고 양가(養家)에서 재입후를 허용하였다. 만약 양가의 부모가 모두 사망하여 재입후를 할 수 없으면 양자가 생가의 제사까지 모셨는데, 이를 겸조(兼祧) 또는 생양가봉사(生養家奉祀)라고 하였다. 입후 후에 친자가 출생한 경우에는 초기에는 파계하고 양자를 친가로 보내었다〔파계귀종(罷繼歸宗)〕. 그러나 명분(名分)과 의리(義理)의 친자관계를 맺는 입후에 대한 이해를 함에 따라 파계하지 않고 나이가 어린 친자가 장자로 제사를 승계하게 하였고, 마지막으로 양자가 장자로 제사를 승계하게 하였다. 그러나 실제로는 파계하고 정의에 대한 보답으로 재산을 증여하는 것이 관례였다.

현실에서 적합한 양자를 얻기 어려운 경우에는 일단 형제를 입후한 후 그의 아들을 입후하고 원래의 양자는 파양하는 차양자(次養子)와 손자 항렬자를 입후하되 형식적으로는 죽은 그의 부(父)를 입후하는 백골(白骨)양자 또는 신주(神主)양자의 관습도 있었다.

(6)이성봉사: 고려시대와 달리 부계혈통의 후손이 아닌 외손이나 이성양자가 조선시대에는 금지되었다. 하지만 외손이나 수양자나 시양자가 제사를 모시는 관습은 여전히 존재하였으며, 특히 상민층에서는 더욱 그러하였다. 이는 제사승계가 가계계승이 아닌 사후봉양, 즉 향화(香火)를 받드는 것으로 인식하였음을 반영하는데, 정부에서도 그러한 관습을 인정하여 법외계후등록(法外繼後謄錄)에 정리하였다.

라. 제사승계의 효과: 제사승계인은 종통(宗統)을 계승하고 제사를 주재하므로, 주사인(主祀人), 주사손(主祀孫)이라고 한다. 그 결과 족보, 제구(祭具), 사당(祠堂)이 있는 가사(家舍), 그리고 봉사비용을 위한 봉사조(奉祀條)인 토지·노비를 승계하였다. 봉사조 재산은 봉사라는 특정목적을 위안 재산이므로, 제사승계인은 관리·사용·수익권만 있고 처분권은 없으며, 모든 자손들로 구성되는 문중·종중의 총유적(總有的) 재산이었다. 그러나 가문의 위상이 중시됨에 따라 종손이 우대되어 봉사조 재산을 종존이 단독으로 소유하는 예도 있게 되었다. 종손의 사회적·경제적 위상과 관계없이 종손은 가문의 대표자로 우대를 받았다.

재산상속

『경국대전』형전(刑典) 사천조(私賤條)에서 노비의 상속에 대해 세밀하게 규정하고 있으며, 이는 토지 등 다른 재산에도 적용되었다.

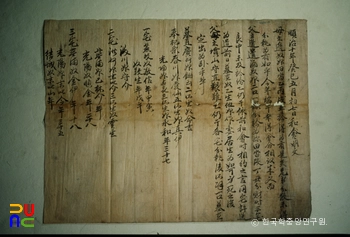

가. 개념: 상속재산은 조상으로부터 물려받은 것으로 ‘조업’이라고 하였다. 조선은 가산제(家産制)가 아니므로 부와 모의 재산은 각자의 고유재산으로, 상속될 때에도 구분되어, 부변(父邊)전래, 모변(母邊)전래 등으로 표시되었다. 상속재산은 우리 고유용어로 ‘깃〔衿〕’으로 표현하였는데, ‘깃’은 “남긴다”는 고어인 “기티다”에서 나온 것이며 ‘몫’으로도 사용되었다. 고려와 마찬가지로 생전분재가 원칙이어서, 부모가 생전에 연로하였을 때나 자녀의 혼인, 과거급제 등 수시로 분재를 하였으며, 그때마다 상속문서인 분재기(分財記)를 작성하였고, ‘허여(許與)’라고 하였다. 생전분재를 하지 않았거나 이에 누락된 재산에 대해서는 자녀들은 부모 3년상이 끝난 후에 협의로 분재하였다. 이를 ‘화회(和會)’라고 하였다. 유언의 자유가 어느 정도 인정되었지만, 남녀균분상속의 관습과 균분의식의 제한을 강력히 받았기 때문에 법정상속(法定相續)이라고 할 수 있으며, 따라서 유류분제도(遺留分制度)는 없었다.

나. 상속인의 순위와 범위: 상속은 “피가 흐르는 곳에 재산이 간다”로 표현되는 혈연상속이었다. 혈연상속의 예외로 제사를 지내는 자에 대해서는 ‘봉사조(奉祀條)’로 상속이 인정되었다. 상속인의 순서는 다음과 같다: ①자녀로서 적자녀, 첩자녀, 양자녀이며, 남녀를 차별하지 않았고 또 부모보다 먼저 사망한 자녀의 자손, 즉 (외)손자녀에게 대습상속이 인정되었다. 적자녀에는 제사를 승계하는 계후자가, 양자녀에는 3세 전의 수양자와 3세 후의 시양자가 포함되었다. ②자녀가 없는 경우 생존배우자이다. 남편은 처 사후에 처의 유산을 상속한 후, 친자녀에게 다시 상속하였으며, 처는 개가하지 않으면 남편과 같았다. 그러나 배우자의 상속은 종국적인 것이 아니라 처분권이 제한된 종신수익권(終身受益權)이었다. 만약 친자녀가 없는 경우에는 그들의 본족이 상속하였다. 그러나 유교가 보급되면서 제사가 중요해짐에 따라 자녀 없이 사망한 처의 재산은 그의 본족보다는 봉사자가 상속하는 경우가 후대로 갈수록 늘어났다. ③배우자나 자녀가 없는 경우에는 4촌 이내의 혈족인 본족, 즉 사손(使孫)이 상속을 하며 그 순서는 ㉠형제자매, ㉡3촌 조카, ㉢4촌 형제, ㉣3촌 숙부·숙모·고모·이모, ㉤4촌 형제자매이다. ④이러한 상속인이 없으면 상속재산은 국가로 귀속되어야 하나, 대개는 자녀가 없으면 양자를 들여 재산을 물려주거나, 마을에 재산을 귀속시켜 그 재산으로 제사를 지냈다.

다. 상속분: 상속분은 친자녀 여부, 자녀의 신분 그리고 제사승계의 유무에 따라 달랐다. ①적자녀 사이에는 균등하였으며, 다만 제사를 승계하는 승중자(承重子)는 봉사조로 1/5을 더 받았으며 또 가묘(家廟)가 있는 집과 제사용 재산을 독점적으로 상속했다. 제사는 단독으로 승계하기 때문에 제위토(祭位土)도 대개는 승중자가 관리·수익하였다. ②양첩자녀는 적자녀와 1 : 6, 천첩자녀는 1 : 9의 비율로 상속을 받았다. 그러나 실제로 부는 첩자에 대해 법정비율 이상으로 증여를 하였다. 다만 적자가 없어서 첩자가 제사를 승계할 때에는 봉사조로 2분을 가급(加給)하여 적녀와 각각 1 : 2, 1 : 3의 비율이었다. 적자녀가 없는 경우에는 양첩자녀와 천첩자녀는 4 : 1의 비율로 상속을 받았으며, 제사승계인에 대한 봉사조는 적자와 같았다. ③적모와 혈연관계가 없는 양첩자녀는 전체의 1/7, 천첩자녀는 노비 3구 이내에서 1/9을 상속하고 승중첩자에게는 각각 2분을 가급하였다. 나머지는 적모의 본족이 상속하였다. ④전모(前母)·계모(繼母)와 후처·전처의 자녀는 혈연이 없는 의자녀(義子女)로 원칙적으로 상속을 할 수 없었다. 다만 전모 등에게 자녀가 없으면 의자녀는 본족과 1 : 4의 비율로 상속하였고, 승중의자는 1 : 1로 상속하였다. 또 자녀가 있어도 부의 승중의자는 자녀와 1 : 8의 비율로 상속하였다. ⑤자녀가 없을 때 수양자녀는 친자녀와 같았고, 시양자녀는 전체의 1/6을 상속받았으며, 나머지는 본족이 상속하였다. 적자녀가 있으면 각각 1 : 6, 1 : 9로, 양첩자녀와는 6 : 1, 천첩자녀와는 3 : 2, 수양자녀와 시양자녀는 6 : 1의 비율로 상속을 받았다. 계후자는 친자와 같게 상속하였으며, 환관(宦官)이 환관을 양자녀로 하였으면 수양자와 동일하게 상속하였다.

라. 남녀균분상속의 보장: 위 ‘사천조’의 상속규정은 고려시대 이래의 관습을 성문화한 것으로 실효성이 있었다. 그러나 부모 생전에 허여로 차등이 있었지만, 심하지는 않았고, 만약 유언으로 타인에게 증여한 경우에는 ‘난명(亂命)’으로 그 효력이 부정되었다. 사후에 화회의 경우에 노비는 성별, 연령, 건강상태 그리고 토지는 지목(地目), 거리, 비옥도 등을 고려한 실질적인 균분이었다. 불균분을 이유로 한 소송에서는 ‘관작재주(官作財主)’라 하여 관에서 직접 분재를 하였고, 또 상속재산이 침해된 경우에는 5년의 제소기간(提訴期間)에 구애받지 않고 제소할 수 있었다. 이는 후에는 30년으로 제한되었다. 균분상속은 이처럼 의식과 제도에 의해 강력하게 보장받았다.

유교의 확산과 상속의 변화

『경국대전』에는 제사의 적장자단독승계를 규정하였지만, 실제로는 아들과 딸들이 돌아가면서 제사를 거행하는 제자녀윤회봉사(諸子女輪回奉祀)가 관습이었고, 이는 종손이 5대조 이상의 시제(時祭)만을 담당하고, 부모나 조부모의 제사는 형제자매들이 돌아가면서 윤번제로 봉사하였다. 이는 시집살이가 아닌 처가살이를 하는 혼속과 남녀균분상속을 바탕으로 하고 있었다.

이러한 상속의 변화는 16세기 중엽, 반친영제(半親迎制)가 보급되면서 근저에서 변화가 일어나기 시작하였다. 반친영제로 내외관념(內外觀念)이 생기게 되고 이에 따라 친조부와 외조부를 차별하고 이는 제사에 그대로 반영되었다. 그 결과 딸들과 외손은 봉사에서 배제되면서 그 반대급부로 재산상속에서 차별을 받았다. 이에 따라 남녀차등상속·제자(諸子)윤회봉사가 성립하였다. 윤회봉사는 주제자(主祭者)가 확정되지 않았기 때문에 제사를 소홀히 할 우려가 크며 또 제사에는 경제적 부담이 상당하였다. 그래서 주제자인 장자를 상속에서 우대하면서 제사를 전담하도록 하는 방향으로 전개되었다. 이에는 『경국대전』에 1/5로 규정된 봉사조를 활용하였다. 그 결과 장자우대상속·장자단독봉사가 성립하였다. 지역과 가문에 따라 다르지만 이러한 장자 중심의 상속·봉사는 16세기 중엽에 그 단초가 보이기 시작하여 17세기말 18세기초에 일반적인 것으로 되었다.

이러한 변화의 일면에는 지역에서 양반사회의 분화와도 일정한 관련이 있다. 조선 후기에는 입향조(入鄕祖)를 중심으로 하는 동성(同姓)촌락이 확산되었으며 지역에서 가문의 위상은 입향조의 현양(顯揚)과 직결되었고 이는 종손의 경제적 규모에 따라 좌우되었다. 그렇기 때문에 남녀균분상속은 더 이상 유지되기 어려웠으며 그 결과 주제자인 종손이 재산을 단독 내지 우대상속하여 가문의 경제력을 유지하여 가문의 위상을 높일 수 있었다.

일제강점기의 상속

상속법의 법원

조선총독부는 1912년「조선민사령(朝鮮民事令)」을 공포하여 식민지 조선에서 법원(法源)을 확립하였는데, 원칙적으로 일본민법을 의용(依用)하면서도 급격한 친족상속관습의 변화는 조선인의 저항을 야기할 것을 우려하여 친족상속에 대해서는 조선의 관습을 법원으로 인정하였다(제11조). 이후「조선민사령」을 개정하여 상속의 승인이나 상속재산의 분리 등 상속에 관한 기술적인 규정은 의용을 확대하였다. 따라서 그 이외의 분야에는 관습이 법원이었다. 상속에 대한 분쟁을 해결하기 위하여 통감부시기부터 전국에 걸쳐 관습조사를 하여『관습조사보고서』를 간행하였으며, 조선총독부 취조국(取調局), 중추원(中樞院) 등에서 지속적으로 관습을 조사하였다. 이러한 관습은 최종적으로 조선고등법원의 판결로 확립되었다.

상속의 종류

제사승계와 재산상속 외에, 별도로 호주 지위의 승계인 호주상속제도(戶主相續制度)를 인정하였다. 그러나 봉사(奉祀)는 제사자로 된다는 뜻에 불과하고 호주제도가 확립됨에 따라, 1933년 3월 3일의 조선고등법원 판결은 “제사승계의 관념은 선대(先代)를 봉사하며 조상의 제사를 봉행하는 도의(道義) 상의 지위를 승계하는 것에 불과하다”고 판시하였다. 이때부터 제사승계는 법외(法外)의 관습으로 방치되고, 그 기본적 원리를 호주상속에 적용함으로써 상속은 호주상속과 재산상속의 두 종류가 되었다. 따라서 일반적으로 호주상속인이 제사자로서의 지위도 승계하는 것으로 하였으나, 호주로서 지위의 승계가 반드시 제사자로서 지위의 승계를 수반하는 것은 아니었다. 이에 따라 예외 없이 호주의 지위를 승계함과 동시에 호주가 소유했던 전 재산도 함께 상속하는 일본의 가독상속(家督相續) 원리가 이식될 가능성이 있게 되었다. 이는 해방 후 상속법의 기본틀이 되었다.

상속의 개시

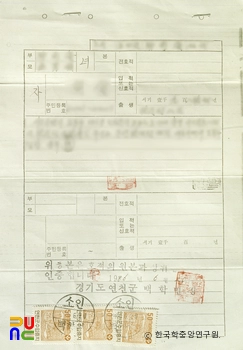

①호주상속은 호주의 사망, 호주의 출계(出繼), 즉 본가(本家)상속, 호주의 파양, 여호주가(女戶主家)의 입양, 여호주가의 남자출생, 여호주(女戶主)의 출가(出嫁), 여호주의 거가(去家), 차양자(次養子)의 남자출생, 차양자가 호주 가(家)에 입양된 경우에 개시되었다. ②재산상속은 호주상속의 원인이 발생하여 호주상속과 동시에 개시되는 경우와 가족의 사망, 가족의 파양의 경우와 같이 호주상속과 별도로 개시되는 경우로 나뉘게 되었다.

상속관습법의 변용

일제강점기 상속은 호주상속과 재산상속으로 구성되면, 이는 가족을 토대로 하며 가족은 호적의 정비를 바탕으로 하였다. 호적은 1909년의「민적법(民籍法)」과 1922년「조선호적령」(1923.7. 시행)으로 정비되었다. 일본민법에서 가(家)는 “호주와 그의 친족과 배우자로 그 가에 있는 가족으로 구성”되며, 호주는 가족의 혼인, 신분행위에 대한 동의권, 분가에 대한 결정권과 동의권, 가족의 거소지정권(居所指定權), 직업지정권, 가족의 재산에 대한 관리권과 수익권, 재산처분허가권, 가족에 대한 교육·감호·징계권 등 절대권을 가지고 있었다. 조선총독부는 호주제도를 인정하고, 식민지 조선에서도 일본 호주와 같이 절대화하려고 하여 호주상속과 재산상속의 관습은 서서히 일본의 관습에 동화되어 갔다.

가. 호주상속: 호주상속인의 자격은 제사승계자로 보았으며, 여성은 임시적 호주의 지위를 인정하였다. 그리고 잠정적인 차양자는 1926년 이후 확정적인 양자로 보았다. 이는 호주의 변동에 따른 법적 불안정성을 제거하기 위한 것이지만, 소목지서에 합당하지 않는 것이다. 그리고 1917년부터 호주로 된 양자의 파양을 금지하고 상속인의 폐제(廢除)를 인정하지 않았다. 호주상속은 적장자, 적장손, 중자, 서자, 사후양자, 차양자의 순서로 하였다.

나. 재산상속: 호주상속에서 나타난 특징은 가적(家籍)을 강조하여 원칙적으로 동일가적에 있는 자에게만 상속권을 인정하여 기혼녀의 재산상속권을 박탈하였다. 호주상속과 연계하여 호주와 가족의 사망을 구분하여 처리하였고, 남녀를 분리하여 관습을 정립한 점이다. 우선 상속인의 범위를 직계비속, 배우자, 직계존속, 호주에 국한하고, 수양자, 시양자와 같은 이성양자(異姓養子)를 인정하지 않고 관습상 인정된 이들의 재산상속권을 박탈하였다. 가장 두드러진 변동은 딸의 재산상속권을 박탈한 것과 장자독점상속화의 기도이다. 또 상속인에게 아들만 있는 경우의 상속분은 장자가 2/3, 차남이 1/3이고, 형제가 3인 이상인 경우에는 장자가 1/2, 차남 이하는 1/2분을 균분하며, 서자는 적자의 1/2로 하였다. 더욱이 유산은 장자가 일단 독점상속하고 차남 이하는 호적상 분가(分家)한 후 분재청구권(分財請求權)을 행사하도록 하였다. 그러나 분가에 대한 동의권은 호주인 장자에게 있으므로, 호주가 분가에 동의하지 않는 한 차남 이하는 분재청구권을 행사할 수 없게 되어, 사실상 장자가 영구적으로 유산을 독점하였다. 이러한 관습의 변용은 일본식 호주제도에 따른 장자독점상속을 관철시킴으로써 법의 동화를 촉진하려는 것이었다.

현대의 상속

광복 이후에도 1958년「민법」(1960.1. 시행)이 제정될 때까지 일제강점기에 정립된 관습(법)이 적용되었고,「민법」시행 전에 발생한 사건도 같다. 민법을 제정할 때에 전통을 존중하는 ‘순풍양속론(淳風良俗論)’과 헌법이념에 입각한 ‘남녀평등론’이 대립되었으나, 전자를 기본으로 하고 후자를 참조하는 보수적 입장에서 절충한 「민법」제5편 상속법이 제정되었다.

호주와 가족으로 구성되는 가제도(家制度)를 기반으로 하여 호주상속제도와 재산상속을 규정하였다. 호주상속은 일제강점기의 호주상속제도를 그대로 계승하여 규정하였고, 재산상속도 기본적으로는 같다. 상속법은「민법」제정 후 20년 만인 1977년에 법정상속분에 관한 제1009조가 개정되었고, 유류분(遺留分)제도가 신설되었다. 1990년에 호주상속을 ‘호주승계’로 용어를 변경하면서 친족법의 일부로 하고, 제정된「민법」에서 호주의 권리를 폐지하여 호주는 가를 대표하는 형식적인 지위에 불과한 존재로 되었다. 또 재산상속이 상속의 유일로 되면서 ‘상속’으로 용어도 개정되었다. 마침내 여성계의 오랜 노력 끝에 호주승계는 헌법재판소에서 가와 호주제도가 헌법이념과 불합치하다는 결정과 함께 2005년 「민법」(2008.1. 시행)을 개정하여 폐지되었다.

호주상속

제정「민법」에서는 가를 대표하고 가족에 대한 권리를 갖는 호주는 1인만이 될 수 있으며, 호주상속은 남자를 우선하고 여자는 임시적 지위만 인정하였을 뿐이다. 가의 존속을 강제하기 위해 호주상속은 포기할 수 없으며, 호주가 된 양자의 파양을 금지하였다. 또한 분묘나 금양임야와 묘토, 족보와 제구 등 제사용 재산의 소유권은 호주상속인이 이를 승계하였다. 1990년 개정「민법」에서는 호주의 권한을 삭제함과 동시에 호주승계를 포기할 수 있도록 하여 이를 임의로 하였다. 그리고 호주상속인이 단독으로 승계한 제사용재산을 제사를 주재하는 자가 승계하도록 하였다.

재산상속

일제강점기에 확립된 구관습법을 계승하면서 호주상속제도를 약화시키고여자의 지위를 향상시킨 것이 특징이다. ①호주상속과 재산상속을 분리하여 생전호주상속의 경우에는 재산상속을 수반하지 않고 재산상속은 오직 사망에 의해서만 개시되도록 하였다. ②재산상속인의 범위는 조선시대에는 4촌까지였고, 일제강점기에는 직계비속, 배우자, 직계존속 및 호주로서 동일 호적 내에 있는 자로 한정하였다. 그러나 제정「민법」에서는 동일 호적 내의 유무를 불문하고 8촌 이내의 방계혈족까지 확대하였다가 1990년 개정「민법」에서는 4촌 이내로 축소하였다. ③딸의 상속권을 부활시켰지만 차별을 하였다. 상속분은 제정 「민법」에서는 호주상속인, 아들, 동일 가적 내에 있는 딸, 동일 가적 내에 없는 딸은 1.5 : 1 : 0.5 : 0.25로 하였으며, 1977년개정「민법」에서는 1.5 : 1 : 1 : 0.25로, 1990년 개정「민법」에서는 모든 자녀의 상속분을 동일하게 하였다. ④유처의 상속권을 강화하였다. 유처는 직계비속·피상속인의 직계존속과 같은 순위로 상속인이 되며, 상속분은 제정「민법」에서는 직계비속과 공동상속하는 경우 남자 상속분의 1/2, 남편의 직계존속과 공동상속하는 경우 남자와 균등하며, 직계존속도 없는 경우 단독 상속하도록 하였다. 1977년 개정「민법」에서는 직계비속과 공동 상속하는 경우에는 아들의 상속분의 5할을 가급하고, 직계존속과 공동상속하는 경우에는 직계존속의 상속분의 5할을 가급하게 하였다. ⑤혼인 외의 출생자인 서자녀(庶子女)는 재산상속에서 혼인 중의 출생자와 차별하지 않았지만, 2005년 호주제 폐지 이전에 호주상속순위는 혼인 중의 출생자인 남자가 우선하도록 하였다. ⑥1977년 개정「민법」에서는 유류분제도를 신설하여, 직계비속 등 상속인의 권리를 보호하였다. ⑦1990년 개정「민법」에서는 공동상속인 중에 피상속인의 재산 유지 또는 증가에 관하여 특별히 기여하거나 피상속인을 특별히 부양한 자에 대해서 우대하는 ‘기여분제도’를 마련하였다. 또한 상속인이 없어서 상속재산이 국가에 귀속되기 전에 피상속인과 생계를 같이 하거나 요양간호를 한 자 등 피상속인과 특별한 연고가 있던 자에 대해서도 상속재산의 분여를 인정하는 ‘특별연고자 분여제도’를 신설하여, 상속에서 실질적 합리성을 도모하였다.

상속제도는 역사에 바탕을 두고 변화하였다.「민법」에서도 호주상속과 재산상속을 규정하였는데, 호주상속은 조선시대에 확립된 제사승계법제가 일제강점기를 거치면서 강화되고 법으로 확립되었으며, 결국 남녀평등을 규정한 헌법이념에 불합치하는 것으로 선언되어 폐지되었다. 재산상속은 고려시대부터 조선 중기까지 남녀균분상속이었으며 조선시대에는 법적으로도 강력하게 보호를 받았다. 그러나 조선 후기 반친영제의 확산으로 내외관념이 생겨 친가와 외가를 차별하기 시작했으며 아울러 제사를 받들 승중자의 중시로 그러한 균분상속 관념이 변화하였다. 이러한 변화는 독립적인 것이 아니라 서로 연계되면서 “솔서혼속(率壻婚俗)·남녀균분상속·제자녀윤회봉사→반친영례·남녀차등상속·제자윤회봉사→반친영례·장자우대상속·장자단독봉사” 순으로 변천하였다.

현행 상속법의 토대를 이루는 것은 일제강점기에 확립된 상속관습이다. 이는 호주의 강력한 권한을 바탕으로 하고 있는 전전(戰前) 일본민법의 영향을 강하게 받은 것이다. 하지만 일반적 강요 내지 동화정책 만으로는 가족관습을 변화시킬 수 없다. 따라서 이 변화에는 조선사회 내부에서 진행되어온 자체의 변화도 무시할 수 없다. 조선 후기의 상속관행과 주제자의 지위는 일본의 호주와 유사할 정도로 강력하였다. 일제강점기 일본적 상속관습의 형성 내지 확립은 이전의 사회적 토대가 있었기 때문에 큰 저항 없이 가능하였다. 그렇다고 해서 일제강점기의 경험이 의미가 없는 것은 아니다. 그 이전의 관습은 단순한 사실에 불과할 뿐 제도는 아니었다. 일제강점기의 그것은 사람이 따라야 하는 제도이고 관습이었다. 일제강점기의 암흑같은 유령이 지난 60여 년 동안 우리를 감싸고 있었던 것이다.

현행「민법」에서는 가부장제에 바탕을 둔 가와 호주제도가 폐지되었고, 재산상속에서도 남녀평등이 규정되었다. 이제 개인을 바탕으로 한 가족과 상속제도가 제도적으로 안착되었으므로 향후 남녀평등을 실질적으로 실천하는 일이 중요한 과제로 남게 되었다.