소암문집 ()

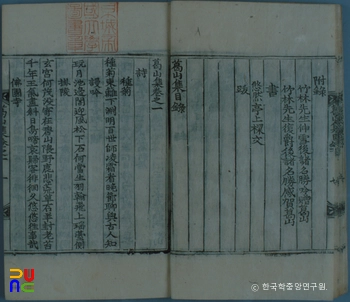

1972년 이석균의 손자 이헌영(李憲永)·이후영(李厚永) 등이 편집·간행하였다. 권두에 이정기(李貞基)와 이기원(李基元)의 서문이 있고, 8권 말미에 조카 이현돈(李鉉墩)의 발문과 권말에 이헌영·이후영의 후지(後識)가 있다.

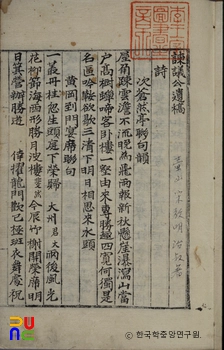

10권 5책. 석인본. 국립중앙도서관과 규장각 도서 등에 있다.

권1·2에 시 384수, 권3∼5에 서(書) 190편, 권6에 제문 23편, 권7에 서(序) 9편, 기(記) 6편, 설(說) 2편, 발(跋) 3편, 후설(後說) 7편, 후지 2편, 유사·행장·묘갈명 등 9편, 명(銘) 3편, 고유문 1편, 잡저 3편, 권8에 논설(論說) 3편, 권9·10에 부록으로 가장(家狀)·행장·묘갈명·유사 각 1편 등이 수록되어 있다.

시는 격변기에 처한 자신의 불우와 국가의 장래를 염려하면서 지은 것이 대부분이다. 차운시(次韻詩)와 만시(挽詩)도 상당수에 달하며, 강산을 유람하고 읊은 산수시와 영물시(詠物詩)도 있다.

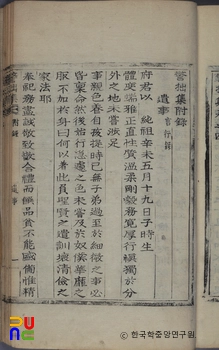

서(書)는 주로 스승 장복추(張福樞)·곽종석 등과 이기설 및 예설(禮說)에 대해 토론한 것이다. 그 가운데 「상사미헌선생별지(上四未軒先生別紙)」에서는 ‘재중지중(在中之中)’과 ‘미발지중(未發之中)’의 차이점에 대해 논변하였다. 특히 ‘미(未)’자를 ‘무(無)’자로 해석하는 견해에는 오류가 있음을 지적하고, ‘미’자는 ‘미연지사(未然之辭)’로 해석해야 된다고 주장하였다.

아울러 중국 학자들의 논설과 우리나라 선유들의 학설을 논거로 기질(氣質)·성정(性情)·천도(天道)·인도(人道) 등에 대한 제 학설의 오류를 지적하였다.

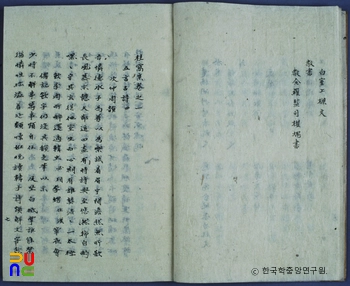

잡저의 「왕양명전습록부주자만년정론변(王陽明傳習錄附朱子晩年定論辨)」에서는 왕수인(王守仁)이 주희(朱熹)의 만년의 학설 가운데 자신과 비슷한 학설의 구절을 자신의 편의대로 단장취구(斷章取句)하고, 주희가 자신의 학설을 표절하였다고 주장한 데 대해 주희의 저술과 편지를 연대순으로 고증하여 왕수인의 주장이 틀렸음을 입증하였다.

논설 가운데 「경설(經說)」은 경전·사서(史書)·자전(子傳)·문집 등의 요점을 뽑아 그 의미와 해석상의 문제점에 대해 논설한 글이다. 「예설(禮說)」은 시대의 변화에 따른 관혼상제의 변천 과정을 밝히고, 시대의 풍습과 세월의 변천에도 불구하고 고칠 수 있는 것과 고칠 수 없는 것을 구분하여, 예(禮)의 체(體)와 용(用)에 대해 설명한 것이다. 「역설괘설(易說卦說)」은 기(奇)와 우(偶)의 숫자의 원리를 음양오행과 태극의 이치로 풀이해 밝히고, 괘명(卦名)의 유래와 원리에 대해 설명한 것이다.