송고집 ()

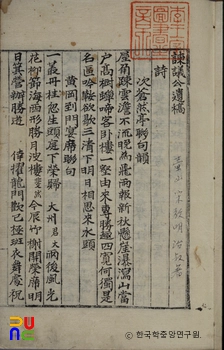

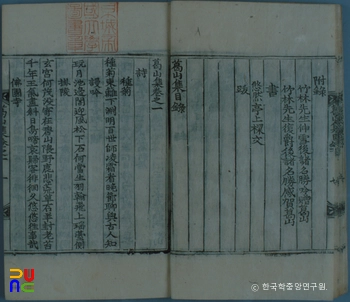

4권 2책. 목활자본. 1924년 동생 계흠(啓欽)과 아들 위익(渭翼)이 편집, 간행하였다. 권두에 장석영(張錫英)의 서문과 권말에 박승진(朴勝振)의 발문이 있다. 국립중앙도서관과 규장각 도서에 있다.

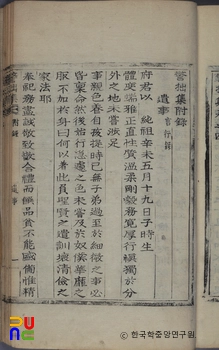

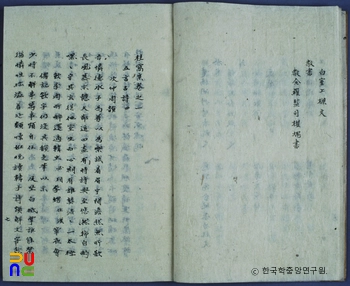

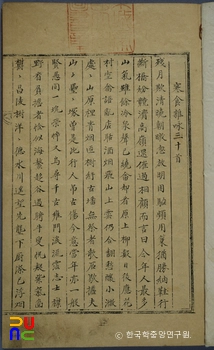

권1에 시 45수, 권2에 서(書) 32편, 잡저 6편, 잠(箴)·명(銘)·기(記)·지(識) 각 1편, 제문 12편, 권3·4는 부록으로 권3에 정문(呈文) 8편 및 정장(呈狀)과 함께 실기 2편, 효초가(孝草歌) 2수, 전(傳) 1편, 권4에 행장·가장·묘갈명·고유문·묘지명·뇌사(誄詞) 각 1편, 만사 31수, 제문 6편, 대성사숭포부(大成祠崇褒部)의 포장(褒狀) 등이 수록되어 있다.

잡저 가운데 「지명설(知命說)」은 공맹 사상을 기초로 하여 자신의 견해를 일관성 있게 진술한 것으로서, 천명과 인사의 관계 및 차이점에 대한 논의를 통해 참된 천도(天道)의 의미에 대한 해석을 시도하였다. 그의 논리의 요지는, 천도의 본질이란 성(誠)이며 성을 추구하여 나가는 것이 인도(人道)의 요체라는 데 있다.

「귀천설(貴賤說)」은 천작(天爵)과 인작(人爵)을 구별하는 한편, 양자의 평등성과 보편성을 철학적인 관점에서 논의한 것이다. 즉, 현실 세계의 귀천의 구분은 보편성이 없어 허망하고 비천한 것이므로 현실 상황에 구애되지 않고 참된 보편성과 진실성에 입각해 내적인 가치를 추구해야 함을 강조하여 참된 귀(貴)의 의미가 무엇인가를 나타낸 글이다.

「의남창명(依南牕銘)」에서는 도잠(陶潛)이 국화를 사랑하는 심오한 뜻과 함께 국화의 의연한 기상을 찬미하였고, 「허명실기(虛明室記)」에서는 자신이 거처하는 방을 허명실이라고 명명한 이유를 서술하였다. 이런 글을 통해서 그의 사색적이고 철학적인 면모와 그가 추구했던 청담한 생활의 성격을 엿볼 수 있다.

부록의 글들은 지방 유생들이 저자의 효도를 기려 정려(旌閭)를 청하는 것과 그의 행적에 관한 것들이다.