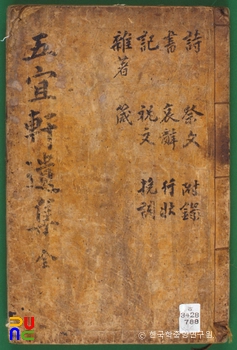

오의헌문집 ()

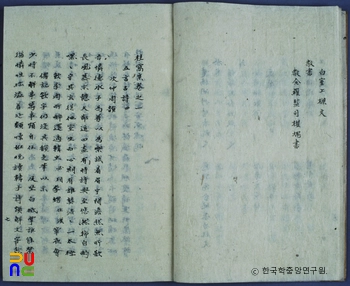

1855년(철종 6) 조함세의 후손 조기평(趙基平)이 여기저기 흩어져 있는 유고를 모아 편집·간행하였다. 권두에 이종상(李鍾祥)의 서문, 권말에 유치호(柳致皜)의 발문이 있다.

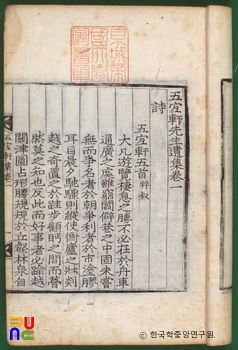

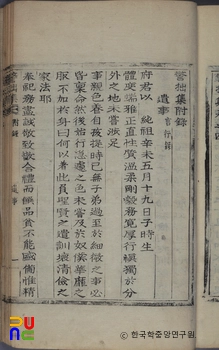

2권 1책. 목판본. 규장각 도서 등에 있다.

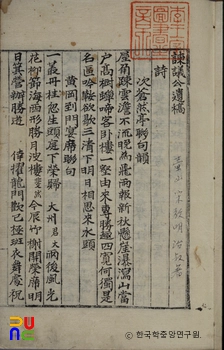

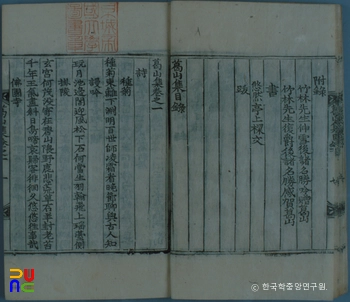

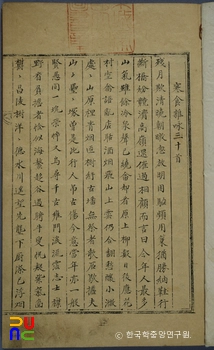

권1에 시 29수, 서(書) 4편, 기(記) 3편, 잡저 6편, 잠(箴) 2편, 축문 2편, 애사 1편, 제문 5편, 권2에 부록으로 제현창화시(諸賢唱和詩)·기·서(序)·상량문·묘지명·행장·만사·애사·제문 등이 수록되어 있다.

시는 담백하고 조촐한 시어와 질박한 은유를 사용하여 전체적으로 차분하고 신선한 맛을 강하게 풍긴다. 「오의헌오수(五宜軒五首)」는 자신이 은거하던 곳의 정경과 그 속에서 유유자적하며 안빈낙도하는 청렴한 생활을 질박하게 묘사한 작품이다. 「영화목육절(詠花木六絶)」은 참신한 은유로 소재의 특징을 잘 묘사한 작품이다.

서(書) 가운데 「답동명김공(答東溟金公)」은 김세렴(金世溓)과의 돈독한 우정이 잘 나타나 있는 편지로, 학문과 덕행을 흠모하는 정을 표현하였다. 「정방백(呈方伯)」은 대성전의 제기로 질그릇 대신 예(禮)에 걸맞은 좋은 제기를 갖출 것을 청한 글이다.

잡저 가운데 「서권상사사홍응도천자문권후(書權上舍士弘應道千字文卷後)」는 권응도가 중국 반고시대(盤古時代)부터 명나라까지, 또 우리나라 선사시대부터 고려 말까지의 치란 흥망과 성현들의 연원을 상세히 기록한 『천자문』의 의의를 밝히고 그 간행을 촉구하는 내용이다.

「사서차의(四書箚義)」는 주로 『논어』의 ‘인(仁)’과 『중용』의 ‘미현(微顯)’에 대한 자신의 견해를 적어 놓은 글이다. 「안덕동약(安德洞約)」은 『여씨향약』을 근간으로 하되 안덕동 지방의 실정에 맞게 응용하도록 실천적인 면을 강조해 만든 절목이다. 「향교이건전말(鄕校移建顚末)」은 임진왜란 때 매몰되었던 향교의 이건 과정을 시대순으로 기록한 글이다.