외암유고 ()

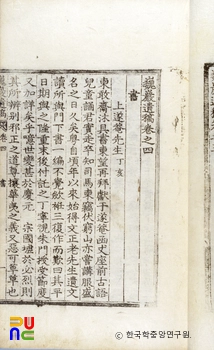

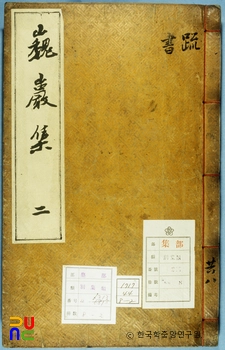

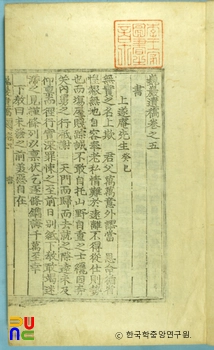

16권 8책. 목판본. 서문과 발문이 없어 편자나 간행연대는 알 수 없다.

권1·2에 시 336수, 권3에 소(疏) 6편, 연설(筵說) 1편, 권4∼11에 서(書) 150편, 권12·13에 잡저 12편, 권14에 서(序) 6편, 기(記) 8편, 권15에 제문 14편, 행장 5편, 묘명 1편, 공첩(公牒) 2편이 수록되어 있다.

이 중 시에는 음풍영월(吟風詠月)의 문학적 기교보다는 논학설리(論學說理)의 철학적 색조가 짙게 깔려 있다. <연설>에서는 학문하는 요령을 설명하였다. 지(知)와 행(行)이 학문의 본(本)과 말(末)이 되므로 먼저 치지(致知)하여 성의(誠意)·수기(修己)를 이루어야 한다고 피력하였다.

서(書)는 대부분 성리학적 논의와 질의로 이루어져 있다. 그의 스승 권상하(權尙夏)에게 올린 <상수암선생 上遂菴先生>은 33편에 달한다. 그 내용은 불편불의(不偏不倚)·치중화(致中和)·존덕성(尊德性) 등의 중용의목(中庸疑目)과 심경의목(心經疑目)·가례의목(家禮疑目) 등이다. 그 밖에 이기(理氣)의 미발(未發)·이발(已發) 등 성리에 대한 문변(問辨)도 담겨 있다. 저자의 경학·예학·성리학 등 학술 사상의 전반을 이해하는 데 좋은 참고 자료가 된다.

<여송신보 與宋信甫>에서는 본연과 기질의 차이를 단지와 겸지라는 표현을 빌려 다음과 같이 정연하게 설파함으로써 이기론에 대한 그의 조예와 체계를 엿보게 한다.

“성(性)은 하나인데 본연(本然)이라는 두 가지 명칭이 있는 것은 무슨 까닭인가? 그것은 단지(單指)와 겸지(兼指)의 차이가 있기 때문이다. 무엇을 단지라고 하는가? 대본(大本)과 달도(達道)는 천명(天命)의 본연(本然)이므로 이는 이른바 본연지성(本然之性)이다. 동정(動靜)을 논하지 않고 이(理)만 말했기 때문에 단지라고 하는 것이다.

무엇을 겸지라고 하는가? 기(氣)는 청(淸)·탁(濁)·수(粹)·박(駁)이 있고 이(理)는 중(中)과 부중(不中)이 있으니 이것이 이른바 기질지성(氣質之性)이다. 선악을 논하지 않고 기를 아울러 말했기 때문에 겸지라고 하는 것이다.”

<답한덕소별지 答韓德昭別紙>·<여한덕소 與韓德昭> 등은 한원진(韓元震)의 견해를 공박하는 글이다. 미발지전(未發之前)의 선악, 천명과 오상(五常), 기질과 본연, 인물성(人物性)의 동이(同異) 등 유가 사상의 본령에 대해 집중 논의하였다.

여기서 이간은 “원래 일처(一處)에 있기 때문에 피차(彼此)·본말(本末)이 없고, 원래 일물(一物)이기 때문에 편전(偏全)·대소(大小)가 없다.”는 일원론적 관점을 기저로 하여 일원이체(一原異體)의 논리를 폈다. 한편, 한원진의 이원론적 견지를 공박하고 그의 학문적 견해가 범하고 있는 네 가지 오류를 지적하였다.

이간은 권상하의 제자 강문팔학사(江門八學士) 중 한 사람으로 “인(人)과 물(物)의 성(性)이 동일하다.”는 인물성동론(人物性同論)을 주장하여 같은 강문팔학사의 한 사람인 한원진의 “인과 물의 성이 다르다.”는 인물성이론(人物性異論)과 대립함으로써 5∼6년에 걸친 논쟁이 계속되었다. 이에 그의 학설을 지지하는 추종자들을 낙론(洛論)이라 하고, 반대의 입장에 선 한원진 일파를 호론(湖論)이라 칭하면서 호락논쟁(湖洛論爭)이 벌어지게 된 것이다. 낙론의 대표자인 이간의 입장과 관점은 한원진과 주고받은 서한들에 잘 나타나 있다.

잡저의 <천지변후설 天地辨後說>·<미발유선악변 未發有善惡辨>·<미발변 未發辨> 등은 그의 학문적 조예와 경향을 살필 수 있는 글이다. 특히 <이통기국변 理通氣局辨>은 ‘이기원불상리(理氣元不相離)’라는 견해를 바탕으로 ‘이통기국’의 의미를 부연 설명한 것으로 주목할 가치가 있다. 장서각도서에 있다.