잠 ()

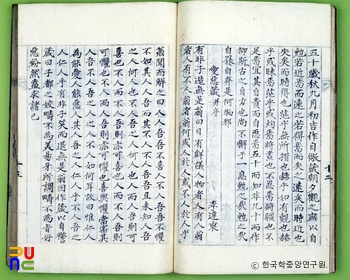

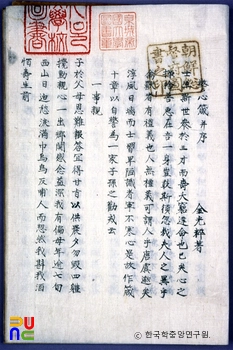

잠(箴)은 자신이나 타인을 경계하기 위한 목적으로 지은 실용적 성격의 한문 문체이다. 본래 군주의 잘못을 경계시켜 깨우치고자 하는 글로 사용되다가, 후에 범위를 확장하여 스스로를 경계하거나 남들을 경계시키는 글까지 모두 포함하게 되었다.

잠(箴)은 본래 바느질을 하거나 병을 치료할 때 사용하는 도구인 바늘〔針〕의 의미를 가졌다. 이후 바늘로 찔러 병을 고치듯이 남의 잘못을 지적하여 고친다는 의미로 확장해 사용되었다. 그래서 ‘바르게 경계시킴’ · ‘잘못을 깨우침’이라는 의미를 가지게 되었다. 한문의 문체로 언급할 때는 본래 군주의 잘못을 경계시켜 깨우치고자 하는 글로 사용되다가, 후에 범위를 확장하여 스스로를 경계하거나 남들을 경계시키는 글까지 모두 포함하게 되었다. 잠은 옛날부터 지금까지 존재해 온 흥망성쇠의 자취를 끌어와 반복하여 경계시킴으로써, 독자로 하여금 마음으로 깨달아 스스로를 반성하게 만드는 데 목적이 있다. 문체는 보통 4언의 운어(韻語)로 짓는다.

기록에 따르면 주(周) 무왕(武王) 때 태사(太史)로 있던 신갑(辛甲)이 모든 관원들에게 무왕의 잘못을 주1 글을 지어 올리게 하였는데, 이를 잠 창작의 시작으로 본다. 『좌전(左傳)』 양공(襄公) 4년에 수록된 「우인지잠(虞人之箴)」은 원문을 확인할 수 있는 글로 잠의 효시가 된다. 이 글은 사냥을 관장하는 관리인 우인(虞人)이 군주가 지나치게 사냥에 탐닉해서는 안 된다는 경계를 담고 있다.

우리나라에서는 고려 때 이규보(李奎報)가 남긴 네 편의 잠이 가장 이른 시기의 작품으로 보인다. 이규보는 얼굴〔面〕 · 허리〔腰〕 · 생각〔思〕 · 이〔虱〕를 주제로 스스로를 경계하는 글을 지었다. 이후 이제현(李齊賢) · 이색(李穡) · 이달충(李達衷) 등이 남긴 글이 『동문선(東文選)』에도 가려 수록되어 있다.

잠은 경계하고자 하는 대상에 따라 관잠(官箴)과 사잠(私箴)으로 구분된다. 관잠은 주로 신하가 군주나 조정의 관리들을 경계하는 글이고, 사잠은 자기 스스로를 경계하기 위해 지은 글이다.

또한 잠은 경계한다는 목적으로 짓는 글인 명(銘)과 성격이 유사하다. 단, 잠은 말과 글로 전하는 것이고 명은 기물(器物)에 새겨 전한다는 점에서 차이가 있다. 후대에는 이 둘을 하나로 묶어 잠명체(箴銘體) 산문으로 지칭하는 경우가 많다. 이밖에 경계와 깨우침을 목적으로 짓는다는 점에서 규(規), 계(戒), 훈(訓), 유(喩)의 문체와도 성격이 유사하다.