소호당집 ()

저자인 김택영(金澤榮, 1850~1927)의 자는 우림(于霖), 호는 창강(滄江), 소호당주인(韶濩堂主人) 등을 사용하였다. 개성(開城) 출신으로 조선 후기에 태어나 구한말을 거쳐 일제강점기에 활동했던 학자이다. 어려서부터 고문(古文)과 한시(漢詩)를 공부하여 1866년(고종 3) 17세의 나이로 성균초시(成均初試)에 합격했으며, 20대 전후에 이건창(李建昌)과 교유를 가지면서 문명(文名)을 얻기 시작했다. 대한제국 시기에 여러 관직을 맡았으나, 을사조약 이후 1905년에 중국으로 망명하여 중국에서 활동하였다. 『소호당집』은 저자가 직접 편집한 자편고(自編稿)이다.

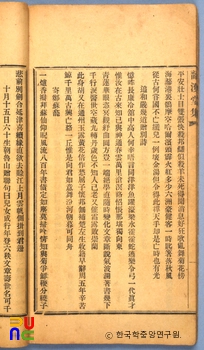

김택영은 생전에 여러 형태로 자신의 시문집을 간행하였다. 가장 먼저 62세이던 1911년 『창강고(滄江稿)』라는 제목으로 문집을 간행하였다. 이후 시문을 고치거나 더하고 빼며 여러 차례에 걸쳐 자신의 문집을 간행하였다. 1916년에는 『소호당집(韶濩堂集)』, 1919년에는 『소호당속집(韶濩堂續集)』, 1920년에는 『정간소호당집(精刊韶濩堂集)』, 1921년에는 『정간소호당집보(精刊韶濩堂集補)』, 1922년에는 『소호당삼집(韶濩堂三集)』 · 『합간소호당집(合刊韶濩堂集)』 · 『합간소호당집보유(合刊韶濩堂集補遺)』를 간행하였다. 그 이후로도 1927년에 세상을 떠날 때까지 『소호당집속(韶濩堂集續)』 · 『중편소호당집정(重編韶濩堂集精)』 · 『차수정잡수(借樹亭雜收)』 · 『소호당속집(韶濩堂續集)』을 간행하였다. 이처럼 문집의 편찬 내력이 복잡하기 때문에 일반적으로 『소호당집』이라고 할 때에는 저자 김택영의 시문집을 통칭하는 것으로 사용된다. 한국고전번역원에서 간행한 『한국문집총간』에서는 1922년에 간행한 문집 가운데 선본을 가려 합쳐 저본으로 삼았다.

김택영 문집의 편찬 및 간행 경위는 저자가 직접 작성한 「합간소호당집서(合刊韶濩堂集序)」에 잘 드러나 있다. 이는 1922년에 간행한 『합간소호당집』에 부친 서문이다. 그 내용은 다음과 같다. “나의 저작으로 무진(武進)의 도경산(屠敬山)과 개성(開城)의 김윤행(金允行)이 간행한 것은 『창강고(滄江稿)』이고, 달성(達城)의 문장지(文章之)가 간행한 것은 『소호당집(韶濩堂集)』이고, 남통(南通)의 비범구(費範九)와 전호재(錢浩哉)가 간행한 것은 『소호당속집(韶濩堂續集)』과 『정간소호당집(精刊韶濩堂集)』이고, 흡현(歙縣)의 오기신(吳驥臣)이 간행한 것은 『정간소호당집보(精刊韶濩堂集補)』이고, 무진(武進)의 고운한(高雲漢)이 간행한 것은 『소호당삼집(韶濩堂三集)』이다.” 저자의 조카인 김광현(金光鉉)이 문집의 편차가 어지러운 것을 병통으로 여기며 정리하여 다시 간행하기를 청했고, 그 청을 거절하지 못해 김택영이 산정하여 간행한 문집이 바로 『합간소호당집』이다. 이 이후로도 새로 지은 시문을 실어 몇 차례 문집을 더 간행하게 되었다.

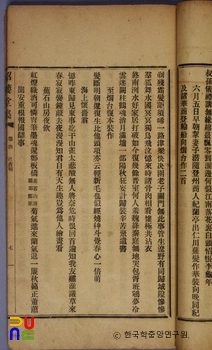

『소호당집』은 창작 연대순으로 분류하여 싣고 있다. 권1에는 1862년(철종 13)에서부터 1878년(고종 15) 사이에 지은 시 241수, 권2에는 1879년에서 1887년 사이에 지은 195수, 권3에는 1889년에서 1907년 사이에 지은 248수, 권4에는 1908년에서 1913년 사이에 지은 240수, 권5에는 1914년에서 1916년 사이에 지은 109수가 수록되어 총 1,033수의 시를 싣고 있다. 뒤에 거듭 찍어내면서 작품 수도 늘어나고 있다.

『소호당집』 권6의 첫머리에는 「오호부(嗚呼賦)」가 실려 있고, 이어 문집이 전개되어 서(書) · 계(啓) · 서(序)가 실려 있다. 권7·8에는 서 · 기, 권9에는 발 · 명 · 찬 · 잠(箴), 권10에는 논 · 인(引) · 해(解) · 설 · 변 · 잡언(雜言) · 소, 권11에는 제문 · 애사 · 뇌(誄) · 사략(事略) · 행장, 권12·13에는 묘문(墓文) 34수, 가술(家述) 11수, 전(傳) 19수, 권14에는 서사(書事) · 지(志) · 독(牘) · 잡문 · 연략(年略), 권15는 부간(附刊)이라고 명시되어 여계충신일사전(麗季忠臣逸士傳) 9편, 서사(書事) 3편이 실려 있다. 『정간소호당집』과 『합간소호당집』은 편제에 있어 약간의 차이가 있으나 내용은 거의 같다.

김택영은 구한말, 일제강점기를 살아간 유학자이다. 특히 구한말의 어지러운 정세를 피해 중국으로 망명한 후, 중국에서 학문 활동을 이어 나갔다. 그는 창작 활동과 함께 한문학에 대한 정리 및 평가와 역사 서술에도 큰 힘을 기울였다. 『소호당집』은 20세기 전반 혼란한 시기를 살다 간 지식인의 면모를 온전하게 확인할 수 있는 자료이다.