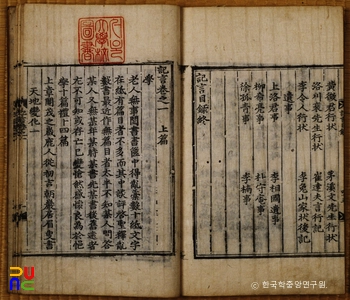

친민 ()

백성과 친하게 된다는 뜻으로 이해된다. 그러나 친(親)을 신(新)으로 해석하는 주희(朱熹)에 의하면 백성을 새롭게 한다는 뜻이 된다.

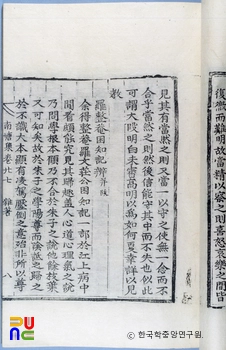

『대학고본(大學古本)』에는 친민(親民)으로 되어 있었던 것을 정이(程頤)가 '신(新)'자로 하여야 옳다고 한 이후 주희도 정이의 견해를 따랐기 때문에 우리나라에서는 양명학을 공부하는 자를 제외하고는 모두 신민(新民)으로 해석하여 왔다.

신(新)은 혁신(革新)의 신이요, 민(民)은 나에 대한 다른 사람을 지칭한다. 신인(新人)이라 하지 않고 신민이라 한 것은 민(民)이 인민(人民)을 총칭하는 정치적 개념이기 때문이다.

명덕(明德)은 사람마다 똑같이 하늘에서 부여받은 덕성(德性)인데, 나(我)의 명덕만을 밝힌 것으로 만족하지 않고 나의 주위에 있는 동족과 동포가 물욕에 가리고 구습에 젖어서 그 고유의 명덕을 밝힐 줄 모르고 있을 때, 또 알아도 의연히 개혁하려 하지 않을 때, 측은하게 여기고 그들을 새롭게 이끌어 주고 싶은 것은 인지상정(人之常情)이요 마땅히 그러하여야 할 상도(常道)인 것이다.

이것을 가리켜 신민이라 하는 것이며 결국 민덕(民德)을 새로이 유도함을 의미한다. 그런데 학자들 중에 신민보다는 친민이 『대학』의 본의(本意)에 합당하다고 주장하는 자들이 있지만, 일반적으로 우리나라 선유(先儒)들은 『대학』 전문(傳文)의 5개의 신자(新字)에 근거하여 친민의 친(親)이 부적당하다고 여겼으며, 또 친민이라고 하면 교민흥학(敎民興學)하는 취지에 벗어난다고 보았던 것이다.