해골선 ()

조선 후기 임진왜란 때의 판옥선(板屋船)보다 선체가 작으면서도 운용하기 편리한 중소형 군선이 출현했는데, 해골선은 그 중의 하나이다.

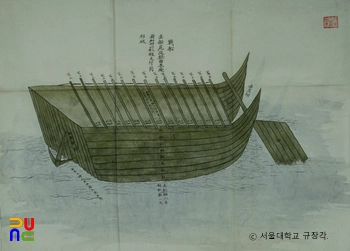

『국조보감(國朝寶鑑)』에 따르면, “우리나라의 전선은 모두 3층 판옥(板屋)을 세우고 사면을 방패와 창으로 둘러서 몸체가 크고 행동이 둔하여 풍랑을 만나면 침몰하기 쉬운 것이 결점이었는데, 이때에 전라좌수사 전운상이 『무경절요(武經節要)』를 참고하여 해골선을 창조하였다. 선제(船制)는 앞이 크고 뒤가 작은 것이 마치 매[鶻] 모양 같고, 외판(外板) 위 좌우편에 매의 두 날개 같은 부판(浮板)을 붙였기 때문에 바람을 타지 않고 행동이 매우 경쾌하며 빠르다. 또, 그 구조가 안에서는 밖을 내다볼 수 있지만 밖에서는 안을 들여다볼 수 없기 때문에 노군(櫓軍)이나 사수(射手)가 모두 몸을 숨기고 노를 저으며 활과 총을 쏠 수 있다. 전운상이 이런 내용의 장계(狀啓)를 올리니 왕이 그 말에 따라 통영(統營)과 각 도 수영에 명하여 해골선을 만들게 하였다.”라고 하였다.

해골선은 본래 송나라 증공량(曾公亮)이 1044년에 편찬한 『무경총요(武經總要)』와 명나라 모원의(茅元儀)가 1628년에 지은 『무비지(武備志)』에 나타나고, 우리 나라에서 『무경총요』를 요약해서 간행한 『무경절요』에도 그대로 실려 있는 특수 군선이다.

해골선의 승원(乘員)은 정조 때 기록된 『전라우수영지』에 의하면 선장(船將) 1명, 사부(射夫) 10명, 포수(砲手) 10명, 다공[船工] 1명, 능로(能櫓) 34명 등 모두 56명으로, 당대의 방패선(防牌船 또는 防船)과 비슷한 크기의 중형 군선이다.

배치는 처음에 통제영과 각 도의 수영에 각각 1척씩을 지어서 시험하고 점차 그 수를 늘려 가기로 했으나, 실제로는 전라우수영에 1척을 두고 때로는 전라좌수영에도 1척을 둔 일이 있다.