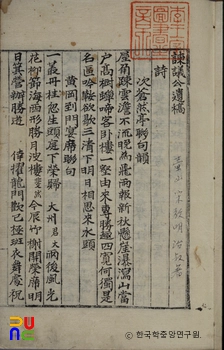

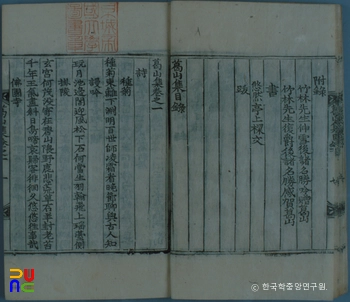

회강문집 ()

1977년 김종호의 아들 김동억(金東億) 등이 편집·간행하였다. 권두에 이헌주(李憲柱)의 서문, 권말에 정홍두(鄭弘斗)·심상석(沈相碩)·허종신(許宗信)·김동주(金東柱)의 발문이 있다.

9권 4책. 신연활자본. 계명대학교 도서관과 영남대학교 도서관 등에 있다.

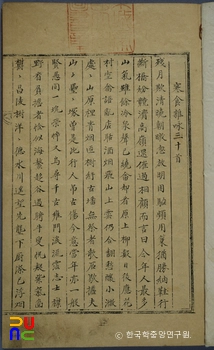

권1에 시 329수, 권2∼4에 서(書) 168편, 권5에 서(序) 16편, 기(記) 10편, 발(跋) 9편, 명(銘) 3편, 고유문 6편, 권6에 제문 68편, 권7에 잡저 2편, 상량문 2편, 비문 1편, 묘갈명 28편, 권8에 묘표 16편, 묘지명 1편, 행장 12편, 권9에 행장 12편, 유사 1편, 전(傳) 3편, 부록으로 천표제사(阡表題辭)·유사장(遺事狀)·묘지명 등이 수록되어 있다.

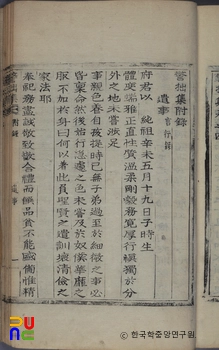

시는 만시와 수연시(壽宴詩) 등 필요에 따라 지은 것이 대부분이다. 방대한 분량의 서(書)는 친척과 친지에게 보낸 안부 편지 외에 스승이나 벗들과 학문상의 여러 문제로 토론한 내용들이 많다. 「상중재선생(上重齋先生)」은 『대학』의 3강령 가운데 하나인 ‘지어지선(止於至善)’은 강령이 될 수 없고, 단지 ‘명명덕(明明德)’과 ‘신민(新民)’의 뜻을 추극(推極)한 데 지나지 않는다고 논변해 스승 김황에게 질정한 내용의 서찰이다. 정연한 논리로 독특한 견해를 제시하고 있다.

또, 『중용』에서 심(心)이 성(性)에서 나온다고 한 주장, 정자(程子)의 심이 모든 생리(生理)를 포괄한다는 설, 또 맹자(孟子)의 사단설(四端說)에 보이는 성이 심을 통괄한다는 학설을 들어, 이들이 서로 모순되는 듯이 보이나 사실은 관점에 따른 표현의 차이에 지나지 않다고 논변한 글 등 성리설과 연관된 내용이 많으며, 그밖에 예설에 관해 논변한 것도 많다.

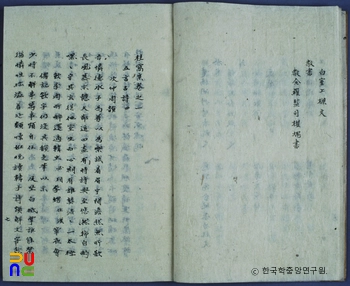

잡저의 「서나효자사(書羅孝子事)」는 나정균(羅政均)의 효행을 기리는 글로, 현대에 있어서 ‘효’의 의미를 되새기고 있다. 「동도기행(東都紀行)」은 1960년 벗들과 경주를 여행하면서 여러 유적지에 대한 역사적 사실 및 전설을 상세히 기록한 글이다. 그밖에 여러 글에서 현대 물질문명의 범람 속에 퇴색해 버린 유학의 가치와 의의를 되찾아 현재에 조화롭게 적용시키기 위해 잠심한 저자의 노력을 읽을 수 있다.