구약전서 ( , Old Testament , Hebrew Bible)

『구약전서』는 총 39권의 책이 오경, 역사서, 성문서, 예언서로 나뉘어 배열되어 있다. 유대교 전통의 『히브리성서』(타나크)는 개신교의 『구약전서』와 책의 범위는 같으나 배열 순서가 다르다. 『히브리성서』(타나크)는 토라(Torah), 예언서(Nevi'im), 성문서(Kethuvim)로 나뉘어 배열되어 있다.

『구약전서』는 하나님의 창조와 그 세계의 아름다움, 피조 세계를 향한 창조주의 사랑, 그리고 창조 질서를 파괴하는 인간의 죄에도 불구하고 용서하시는 구원자 하나님의 주1하심을 주된 내용으로 한다. 인간의 죄와 폭력을 예언자들의 심판 메시지를 통하여 경고하고, 회개를 촉구하며, 『구약전서』의 마지막 책인 말라기에서는 주53의 도래를 예언하며 마친다.

『구약전서』는 오경, 역사서, 성문서, 예언서 등의 네 부분으로 구성된다.

오경

첫 번째 부분은 오경(Pentateuch)이다. 오경은 주2 · 주3 · 주4 · 주5 · 주6로 이루어져 있으며, 그리스도교 전통은 오경의 저자를 주7로 간주하여 모세 주54이라고도 부른다. 유대교 전통은 첫 5권을 주8라고 부른다.

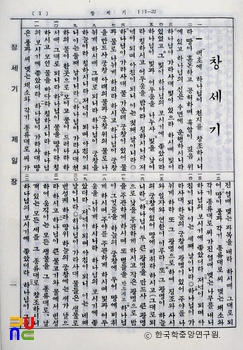

<창세기>는 세상과 인류의 창조와 죄의 기원을 밝히는 원역사(창 1-11장)와 선택된 백성으로서의 고대 이스라엘의 기원과 형성 과정을 밝히는 선조들의 이야기(창 12-50장)로 구성된다. <출애굽기>는 이스라엘 민족이 이집트에서 탈출한 과정(출 1-18장)과, 시내산에서 주9와 계약을 맺을 때 이스라엘 백성이 받은 율법과 주10의 건축(출 19-40장)을 설명하고 있다. <레위기>에는 여러 가지 희생제의의 율법과 규정들, 안식일 지키는 법 등이 기록되어 있다. <민수기>는 이스라엘 백성의 인구 조사와 그들이 광야에서 방랑하는 기간 동안 하나님께서 인도하고 보호해주신 이야기를 담고 있다. <신명기>는 약속의 땅에 들어가기 전, 모압에서 시내산 율법을 다시 회고하며, 그 법의 의미를 설명하는 모세의 설교집이다.

역사서

두 번째 부분은 역사서이다. 역사서는 주11 · 주12 · 주13 · <사무엘 주14 · <사무엘 하> · <열왕기 주15 · <열왕기 하> · <역대기 주16 · <역대기 하> · 주17 · 주18 · 주19로 이루어져 있다. <여호수아>에서 <열왕기하>까지의 역사는 주20 역사서라고도 불리는데, 고대 이스라엘이 가나안 땅에 들어갈 때부터 바빌론 포로가 될 때까지의 역사를 다룬다. <역대기 상>부터 <에스더>까지의 역사는 주21에서부터 포로기 이후의 첫 예루살렘 주민까지 이르는 족보(대상 1-9장)로 시작하여 페르시아 식민지시대까지의 역사를 다룬다. <역대기>와 <에스라>-<느헤미야>는 역대기 역사서로 불리기도 한다.

<여호수아>는 여호수아가 이끈 주22 정복 이야기이다. <사사기>는 약속의 땅인 가나안에서 부닥친 어려움과 극복책으로서 하느님 율법에 대한 순종, 그리고 사사들의 활약에 관한 이야기이다. <룻기>는 모압 여성 룻의 신앙과 다윗의 선조의 계보를 다루고 있다. 유대교 전통의 『히브리성서』에서 룻기는 역사서가 아니라 성문서의 절기서에 속한다. <사무엘 상>은 고대 이스라엘의 왕정을 시작한 사무엘의 행적과 첫 번째 왕, 사울에 대한 이야기이다. <사무엘 하>는 고대 이스라엘의 두 번째 왕인 다윗의 등국과 치리에에 관한 것이다. <열왕기 상>은 다윗의 죽음과 그 아들인 솔로몬의 치세, 그리고 북왕국 이스라엘과 남왕국 유다로 분열된 시기의 역사를 다루고 있다. <열왕기 하>는 분열된 왕국의 나머지 역사(왕하 1-17장)와 북 이스라엘의 멸망 이후 남왕국 유다의 나머지 역사와 멸망을 다루고 있다(왕하 18-25장). 포로로 잡혀간 여호야긴의 석방을 마지막 구절로 다루면서 유다의 회복에 대한 희망을 남겨놓고 있다. <역대기 상>은 아담에서 사울에 이르는 계보와 지명 목록으로 시작하여 다윗의 통치 역사를 다루고 있다. <역대기 하>는 솔로몬의 통치와 유다 왕들의 역사를 다루고 있다. 마지막은 유다 왕국의 종말과 페르시아 왕 고레스 칙령으로 마친다. <에스라>는 고레스의 칙령으로 귀향한 유다인들의 예루살렘 성전 재건(스 1-6장)과 에스라의 종교개혁(스 7-10장)을 다루고 있다. <느헤미야>는 페르시아 왕정 고위 관리였던 느헤미야가 예루살렘에 유대 총독으로 전권을 위임받아 파송되어 행한 성벽 재건과 종교개혁 등의 행적을 담고 있다. <에스더>는 페르시아 식민지에서 겪은 유대인 주23의 삶과 고난, 그리고 왕비 에스더를 통한 하나님의 구원을 다루고 있다.

성문서

세 번째 부분은 성문서(聖文書)이다. 성문서는 주45 · 주46 · <잠언> · 주47 · 주48로 되어 있으며, 지혜와 찬양, 고난과 사랑 등의 일상 속에서의 삶의 지혜를 다룬다.

<욥기>는 의로운 사람인 주49이 원인을 알 수 없는 고난을 겪으며 인과응보의 전통적 신앙관에 의문을 제기하는 내용을 담고 있다. <시편>은 총 150편의 기도와 찬양으로 이루어진 예배용 찬양집(히. 테힐림)이자 기도서이다. <잠언>은 솔로몬과 여러 지혜자의 가르침을 묶어놓은 지혜서이다. <전도서>는 인간의 행복과 성공은 온전히 하나님의 때와 방식으로만 가능함을 역설한 지혜서이다. <아가>는 서로 사랑하는 두 사람의 진실한 감정을 노래한 가장 아름다운 노래이다. 전통적으로 아가서는 하나님과 하나님의 백성, 혹은 그리스도와 교회의 관계에 빗댄 사랑의 노래로 해석되어 왔다.

예언서

네 번째 부분은 예언서이다. 예언서는 책의 길이에 따라 3권의 주24 · 주25 · 주26)와 12권의 소예언서로 구성된다. 그리고 예언서는 아니지만 <예레미야> 뒤에 예루살렘의 멸망을 애도하는 주27가, 그리고 <에스겔> 뒤에 묵시 주28으로 불리는 <다니엘>이 배열되어 있다.

<이사야>는 총 66장으로 구성되는데 예언의 시기와 장소에 따라 기원전 8세기 예루살렘에서 예언한 제1이사야(사 1-39장), 바벨론 포로지에서 예언한 제2이사야(사 40-55장), 그리고 귀환하여 예루살렘에서 예언한 제3이사야(사 56-66장)로 구분한다. 이사야 예언의 중심 메시지는 구원이다. <예레미야>는 40년 동안 위기에 처할 국가의 운명을 예언하고, 새 계약에 관한 예레미야의 예언을 기록하고 있다. 바로 이어지는 <예레미야애가>는 예루살렘의 멸망을 애도하는 다섯 편의 시를 담고 있는데, 저자가 예레미야라는 전통에 따라 <예레미야> 뒤에 배열되었다. <에스겔>은 이스라엘의 잘못에 대한 에스겔의 꾸짖음과 새로운 계약을 통한 구원의 약속이 나타나 있다. 마지막 40-48장은 새 예루살렘의 청사진을 보여준다. 이어지는 <다니엘>은 『신약전서』의 <요한계시록>과 함께 묵시 문학으로 불린다. 묵시 문학은 기원전 2세기에 발전한 세계와 역사에 대한 신앙관의 한 형태이다. 묵시는 '감추어진 것을 드러냄'을 뜻한다. 처음 1-6장은 다니엘과 그의 세 친구가 바빌론 식민지에서 겪는 시험과 고난에도 불구하고 하나님에 대한 그들의 신앙을 어떻게 신실하게 지켰는가를 보여준다. 두 번째 부분인 7-12장은 다니엘이 본 네 개의 강대국에 관한 환상을 다루며, 특별히 7장은 '인자와 같은 이'로 보이는 천상의 존재를 예언한다. 유대교 전통의 <히브리성서>에서 <예레미야애가>와 <다니엘>은 예언서가 아니라 성문서(Kethuvim)로 분류된다.

이어지는 소예언서는 다음과 같이 12권으로 구성되어 있으며, 『히브리성서』(타나크)는 이를 한 두루마리로

<호세아>주29는 사랑의 하느님을 강조하면서 백성의 회개를 촉구한다. 주30은 단식과 기도로 참회하면 하느님이 영(靈)을 내려주시겠다고 약속한다. 주31는 하나님이 죄 때문에 이스라엘을 멸할 것이라고 경고하며 정의를 강물같이 흐르게 하라는 예언을 선포한다. 주32는 유다의 적과 결탁한 에돔에 대한 심판의 예언을 담고 있다. 주33는 니느웨를 용서하시는 하나님의 구원을 통해 모든 사람을 향한 하나님의 긍휼하심을 보여준다. 주34는 하나님의 심판과 구원을 다루며 베들레헴에서 구세주가 태어날 것을 예고한다. 주35은 앗시리아의 수도 니느웨의 멸망을 선포함으로써 '위로'하시는 하나님의 구원을 다룬다. 주36은 유다에 대한 징벌로서 바벨론을 이용하는 하느님의 심판예언을 다룬다. 의로운 사람은 믿음으로 살 것(합 2:4)을 요구한다. 주37는 하나님의 심판(야훼의 날) 예언과 유다와 민족들을 향한 구원의 희망을 선포한다. <학개>는 예루살렘에 돌아온 귀환공동체를 향해 하나님의 성전을 재건하라고 요청한다. 주38는 학개와 함께 성전 재건을 촉구하며, 마지막 시대에 있을 메시아적 환상을 기록한다. 주39는 『구약전서』의 마지막 책으로 율법에 따른 바른 신앙의 범례를 제시하며 엘리야의 도래를 예언하면서 마친다.

『구약전서』는 주로 히브리어로 기록되어 있고, 일부가 주40로 쓰였다(에스라 4:6-6:18; 7:12-26; 다니엘 2:4-7:28; 예레미야 10:11의 한 문장; 창세기 31:47의 두 단어). 주41은 모두 헬라어(그리스어)로 쓰여 있다.

이 밖에 제2경전으로 불리며 가톨릭교회 · 동방정교회 · 성공회에서 『구약전서』에 포함하는 7권의 책은 <토비트> · 주42 · 주43 · <집회서>(시라의 지혜서) · <바룩> · <마카베오상> · <마카베오하>이다.

유다의 멸망 이후 많은 디아스포라(diaspora) 유대인들이 그리스 문화권 속에서 살면서 유대교 경전을 국제어인 그리스어로 번역할 필요성이 생겼다. 이에 기원전 3세기경에 시작하여 기원전 2세기에 걸쳐 70인의 전문학자들이 번역 작업을 하여 그리스어 번역본인 『셉투아진트(Septuagint)』(70인역 성서)가 간행되었다. 이 번역본에는 얌니아의 정경 목록에는 없는 <토비트> · <집회서>가 주44으로 포함되었으며, <마카베오하>와 <지혜서>도 수록하였다. 가톨릭교회는 382년 로마 주교회의 때 성서의 정경을 46권으로 공식적으로 규정하였고, 1546년 트리엔트회의 때 이를 다시 확인하였다. 반면 16세기의 교회개혁자들은 얌니아의 『히브리성서』를 정경으로 받아들이고 제2경전을 정경으로 인정하지 않았기 때문에 개신교에서는 39권의 『히브리성서』(만을 정경으로 보고 있다.

『구약성서』가 한글로 번역된 역사는 19세기부터 시작되었다. 최초의 사례는 1898년 알렉산더 알버트 피터스(A. A. Pieters, 彼得)에 의한 『시편촬요』였다. <시편> 중 저주시편을 제외한 62편이 번역되었다. 피터스 목사는 『시편촬요』를 번역한 후 『구약성경』 개역위원회 평생 위원으로 선임되어 1937년 『개역 구약성경』 번역에 참여하였다.

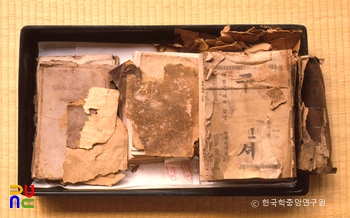

본격적인 『구약성서』 번역은 1900년 『신약성서』의 번역이 끝난 뒤부터 시작되었는데, 『구약젼셔』(1911), 『창셰긔』(1906, 1908), 『시편』(1906, 1908) 등의 번역이 먼저 완료되기 시작하였다. 1908년 이후에는 레이놀즈(W. D. Reynolds, 李訥瑞) · 이승두(李承斗) · 김정삼(金鼎三) 등 세 사람이 중심이 되어 1910년에 번역을 완성하였다. 이듬해인 1911년에 『구약젼셔』가 발행됨으로써 구약과 신약이 합쳐진 『셩경젼셔』도 출간되었다.

『셩경젼셔』가 출판된 직후부터 개정의 필요성이 대두되어 1911년에 구약개역자회가 구성되었으나, 잦은 인적 변동으로 인하여 주50 작업이 계획대로 추진되지 못하였다. 이후 1926년 피터스 · 남궁혁(南宮爀 · 김관식(金觀植) · 김인준(金仁俊) 등이 개역 위원으로 추가되면서 개정 작업이 활발하게 이루어져 1936년에 『구약개역』이 발행되었다. 이는 구약개역자회가 구성된 지 25년 만에 마무리된 것으로, 1931년 이전에는 베어드(W. M. Baird Jr., 裵義林), 그 뒤에는 피터스가 주관하여 이루어졌다. 1938년에는 개역된 『신약젼셔』가 발행되면서 신 · 구약이 합본된 『셩경개역』으로 출간되어 널리 사용되는 공인 성서가 되었다.

그러나 이 개역 성서는 서양 선교사들이 주도했기 때문에 성서 국역 초간본의 결함을 극복하지 못하였고, 개역 작업에 참여한 우리나라 위원들도 주로 한문 성경에 의지하는 경향을 보였기 때문에 결과적으로 오역이 적지 않았으며, 우리의 생활과 괴리가 있다는 비판을 받았다.

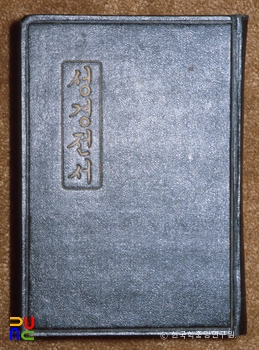

광복 후에는 한글이 일상생활의 문자로 정착됨에 따라 개역 성서를 <한글 맞춤법 통일안>에 맞추어야 한다는 요청이 일어나 1952년 맞춤법을 통일한 개역한글판인 『신 · 구약전서』가 간행되었다. 그후 표기법을 더 손질하고 활자를 다시 제작하여 1961년에 『성경전서』 개역 한글판을 내놓았는데, 이것이 현재 개신교에서 널리 사용하고 있는 것이다. '개역'이 출판되면서 그 이전의 1911년 번역을 ‘구역’(舊譯)이라고 부르기 시작했다.

그러나 이 개역판의 문체는 여전히 실생활의 언어와는 거리가 있었고, 개역 성서 자체가 일제강점기에 외국 선교사들 중심으로 번역, 간행되었다는 사실 때문에 성서 국역의 주체성 논란이 있었다. 또한 원전에서의 번역이 아닌, 주51이라는 문제가 제기되어 한국인 중심으로 원전으로부터의 직접 번역이 이루어져야 한다는 소리가 높아 새로운 번역의 시대로 접어들게 되었다.

개신교 측에서는 1959년 각 교단 총회가 새로운 번역 요청을 결의하였고, 1960년 3월에 각 교단에서 대한성서공회로 파송 받은 9명의 위원들로 구성된 ‘개역관리위원회’가 조직되었다. 이 위원회에서 번역자를 선정하여 ‘개역위원회’, 곧 번역위원회를 조직하고, 『신약성경』 번역에 먼저 착수하였다. 1967년에 한국 학자들이 원전 본문에서 직접 새로 번역한 구어체 번역인 『신약전서 새번역』이 출간되었고, 구약부터는 개신교와 가톨릭이 공동으로 번역하기로 했다. 한편, 가톨릭 측에서는 신부 선종완(宣鍾完)의 『구약전서』 번역이 1959년부터 시작되었고, 윤형중(尹亨重) · 최민순(崔玟順) · 서창제(徐昌濟) 등의 협조로 1963년에 13권으로 분책된 『구약전서』의 간행을 보게 되었다.

새로운 번역의 시대에 주목할 만한 일은 개신교회와 가톨릭교회가 구약과 제2경전을 포함한 46권의 책을 공동으로 번역에 착수하기로 한 결의이다. 그 결과 1971년에 『공동번역 신약성서』가 발행되었고, 1977년 부활절 때에는 『공동번역성서』가 출판되었다. 『공동번역성서』는 1999년에 달라진 한글 맞춤법을 반영하여 『공동번역 성서 개정판』으로 출간되었다.

성서의 우리말 번역에서 ‘구역’과 ‘개역’은 원문의 문법적 구조와 문장상의 특징을 가능한 한 그대로 살리려는 형식 일치의 번역 혹은 주52이므로 아주 낯설게 보이는 문체와 의미 전달이 어려운 내용을 담게 되기가 쉽다. 반면, ‘공동 번역’의 경우는 문법 형식이나 문장 구조의 형식은 달라져도 원문의 내용과 동일한 내용을 지니도록 번역하려는 내용 동등성(內容同等性)의 번역 원칙을 견지하고 있기 때문에 번역된 의미가 쉽게 전달된다. 그 흐름을 이은 것이 『표준새번역』(1993)이었다.

『표준새번역』은 1983년 개신교 각 교단의 신학자 16명과 국어학자 6명이 10여 년에 걸쳐 번역에 참여하고, 목회자와 신학자로 구성된 감수 위원의 감수를 거쳐, 980명으로 구성된 자문 위원의 자문을 받아 최종 확정하여 1993년에 출판되었다. 구약 원문은 독일성서공회에서 출판한 히브리어 『구약전서』 <비블리아 헤브라이카 슈투트가르텐시아>(1967/77)의 마소라 본문을 사용하였으며, 원문의 뜻을 우리의 어법에 맞게 표현하려 하였다. 『표준새번역』은 2001년에 『성경전서 표준새번역 개정판』으로 개정되었으며, 2004년에 『성경전서 새번역』으로 이름을 바꾸었다.

그러나 원문의 중요한 낱말들이 우리말의 관용적 표현으로 모두 대체되어 없어져 버린다는 비판을 포함하여, 내용 동등성(內容同等性) 이론에 근거한 번역에 대한 반성이 일어나고 직역이 강조되면서 『개정개역본』(1998)과 『성경전서 표준새번역 개정판』(2001)이 나왔다. 현재에는 ‘개역’의 형식 일치의 번역과 ‘공동 번역’의 쉬운 의미 전달의 번역 모두가 상호 보완적인 것으로 요청되고 있다.

가톨릭에서는 1988년 주교회의 추계 정기 총회에서 성서 번역을 위한 성서위원회를 추진하여 17년 동안의 번역 끝에 2005년에 완역하였다. 『구약성서』는 1992년 <시편>을 낱권으로 출간한 이후, 1999년 <마카베오 상하>를 끝으로 먼저 완역하였다. 완역된 성서는 2005년 주교회의 춘계 정기총회에서 공용 전례 성서로 사용하기로 결정되어 현재 가톨릭교회에서 공인 성서로 사용되고 있다. 직역을 번역의 원칙으로 삼았으며 가톨릭 내부에서는 '성경'으로 부르지만, 다른 공인본 성서번역과 구별하기 위해 '가톨릭 새번역'이라고 부른다.

최근에 대한성서공회는 젊은 세대가 쉽게 이해하면서도 우리말 어법에 충실한 새로운 번역 작업을 위해 2011년 번역 작업에 대한 원칙 연구를 시작으로 2012년에 본격적으로 번역에 착수하였다. 그 결과로 2021년에 『새한글성경 신약과 시편』을 먼저 출간하였다. 『새한글성경』은 젊은 세대를 위한 번역이기도 하지만, 번역자 구성도 개신교 각 교단의 젊은 성서학자와 국어학자로 이루어진 특징이 있다. 『새한글성경』은 원문이 긴 문장은 여러 문장으로 짧게 나눠 번역하고, 원문의 문학적 특징을 최대한 살려 우리말로 옮기려는 원칙으로 번역을 진행하였다. 『새한글성경 구약』은 2024년 출간 예정이다.