죽통미녀 설화 ( )

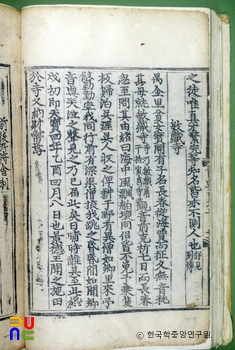

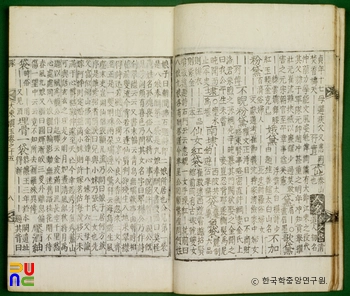

신이담(神異譚) 중 초인담에 속한다. 지금은 전하지 않는 『수이전(殊異傳)』에 들어 있었다 하며, 조선 선조 때 권문해(權文海)가 엮은 『대동운부군옥(大東韻府群玉)』 권9에도 실려 있다.

김유신이 서주(西州)로부터 서울로 돌아오다가 머리 위에 비상한 기운이 감도는 나그네를 만났다. 그 나그네가 나무 밑에 쉬고 있기에 김유신도 쉬면서 자는 척하고 살펴보았다. 나그네는 행인이 없음을 확인하고 품속에서 죽통을 꺼내어 흔들었다. 그러자 그 죽통 속에서 미녀 두 명이 나와서 그와 이야기를 하다가 다시 통 속으로 들어갔다.

잠시 후 행인은 다시 길을 떠났다. 김유신이 쫓아가 말을 하여 보니 말이 온화하였다. 함께 동행하여 서울에 들어온 뒤에 김유신이 나그네를 남산(南山) 소나무 아래에 데려와 술자리를 베풀었는데, 두 미녀도 나와서 참석하였다. 나그네가 자기는 서해에 사는데 동해로 장가들어 부모를 뵈러 가는 길이라 하였다. 곧 풍운이 일어나 천지가 캄캄해지더니 나그네는 자취를 감추어 버렸다.

이 설화는 주1 때 양(梁)나라 주2이 엮은 『속재해기(續齋諧記)』의 ‘입에서 사람이 나왔다는 이야기’와 유사하다.

이 설화는 신비스러운 이야기를 역사적 인물인 김유신과 결부시켜 전설적 증거력에 의한 신빙성을 갖추려 하였는데, 이러한 점은 『대동운부군옥』 권12에 실려 있는 「노옹화구설화(老翁化狗說話)」에서도 마찬가지이다.

이 설화는 이름 없는 백성이 잘 알려진 인물마저도 놀라게 할 수 있다는 내용으로, 하층의 잠재력을 긍정하면서 지배적인 가치관을 부정하려는 의도를 엿볼 수 있다.