구간시화 ()

자서(自序)의 끝에 밝혀 놓은 글을 통하여 편저자(編著者)의 자(字)는 문시(文始), 호(號)는 구간주인(龜磵主人)이라는 것을 알 수 있는데, 이는 남희채의 자호이다. 남희채는 1790년에 남자용(南子溶, 1765~1821)의 둘째 아들로 태어났고, 밀양 박씨와 결혼하여 슬하(膝下)에 2남 1녀를 두었다. 남희채는 주44 계열의 명문가(名門家) 출신이지만, 관직(官職)에 나아가지 않고 생애 전반을 온양(溫陽)에서 지냈다.

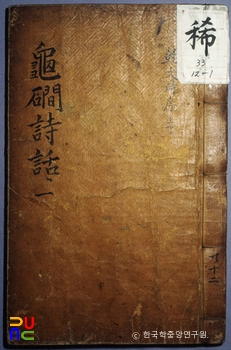

『구간시화』는 총 12책 27권의 필사본이다. 현재 책 전체가 성균관대학교 도서관에 소장되어 있으며, 15~16권 2책은 충남대학교 도서관에 소장되어 있다. 성균관대학교 도서관 소장본과 충남대학교 도서관 소장본의 체제(體制)는 동일하다. 충남대학교 도서관 소장본 『구간시화』에는 ‘구간주인(龜磵主人)’이라는 장서인(藏書印)이 있다.

편찬 및 간행 경위

『구간시화』의 편찬 연대는 남희채의 자서 뒤에 이어지는 박경화의 서문(序文)을 통해 추정할 수 있다. 박경화의 서문에는 ‘임진’이라는 연대가 표기되어 있는데, 이를 통하여 남희채가 42세 때인 1832년(순조 32)에 『구간시화』가 편찬되었음을 알 수 있다. 『구간시화』의 찬술(撰述) 과정은 남희채가 쓴 자서에 자세하게 기록되어 있다. 남희채는 자서에서 “한적하게 지내던 와중에 드디어 당송(唐宋) 시대 사람의 시화(詩話)를 취하여 아름다운 내용은 가려 뽑고 중복되는 내용은 덜어냈다. 아울러 옛 주13 · 제자서(諸子書) · 역사서 · 주14 · 주15에 실려 있는 주16를 가려 뽑아 옛사람들이 지은 시구(詩句)로 윤색(潤色)하였다.”라고 하였다. 이를 통하여 남희채가 당송 시기의 시화를 바탕으로 하여 유교 경전 · 주47 · 역사 · 패관문학 서적류 등에 실려 있는 시화를 두루 참고하여 『구간시화』를 편찬하였음을 알 수 있다.

구성과 내용

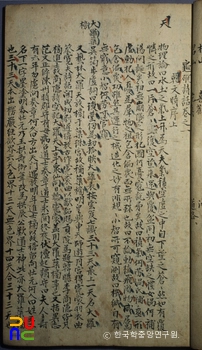

『구간시화』의 첫머리[卷頭]에 남희채의 자서가 있다. 이어서 박경화의 서문이 있다. 첫머리에는 이 책에 인용된 서적 이름[書名] 227종을 기록한 「구간시화군서명(龜磵詩話群書名)」이 수록되어 있는데, 서적 이름의 아래에는 세필(細筆)로 해당 서적의 편찬자 혹은 저술 시기 · 편찬 배경 등 서적과 관련한 정보가 간략하게 기록되어 있다. 이어 『구간시화』의 각 권에 따라 목차가 기록되어 있으며, 해당 권의 시화 내용이 수록되어 있다. 본문에는 적색의 주22과 청색의 비점(批點)이 주23되어 있으며, 본문의 윗부분에는 각 단락에 해당하는 제목과 주24가 부기되어 있어 고찰하고 열람하는 데 편리하다.

『구간시화』의 권1에 건문시서(乾文時序) 상, 권2에 건문시서 하, 권3에 지리악독(地理嶽瀆) 상, 권4에 지리악독 하, 권5에 화훼과고(花卉果苽) 상, 권6에 화훼과고 하, 권7에 어충조수(魚蟲鳥獸) 상, 권8에 어충조수 중, 권9에 어충조수 하, 권10에 인도윤례(人道倫禮) 상, 권11에 인도윤례 하, 권12에 인품성행(人品性行), 권13에 유술재예(儒術才藝) 상 등이 수록되어 있다.

『구간시화』의 권14에 유술재예 하, 권15에 사진관직(仕進官職) 상, 권16에 사진관직 하, 권17에 좌도유괴(左道幽怪) 상, 권18에 좌도유괴 하, 권19에 민업재화(民業財貨) 상, 권20에 민업재화 하, 권21에 복식기용(服飾器用) 상, 권22에 복식기용 하, 권23에 악부가무(樂府歌舞), 권24에 장원제택(莊園第宅), 권25에 술수잡기(術數雜技), 권26에 세로영췌(世路榮悴), 권27에 시운성쇠(時運盛衰) 등이 수록되어 있다.

『구간시화』의 내용은 그 목록만 보아도 매우 광범위하고 방대한 양을 수록하고 있음을 알 수 있다. 「건문시서 상 · 하」 · 「지리악독 상 · 하」 · 「인도윤례 상 · 하」 등 큰 조목(條目)으로 나누었고, 큰 조목 아래에 또 작은 조목으로 나누었다. 「건문시서」를 예로 들면, 「건문시서 상」 아래에는 ‘천(天) · 주26 · 일(日) · 월(月) · 성(星) · 풍(風) · 우(雨) · 운(雲) · 뢰(雷) · 무(霧) · 로(露) · 홍(虹) · 상(霜) · 빙(氷) · 설(雪)’이라는 작은 조목으로 부문(部門)을 세분하였으며, 「건문시서 하」 아래에는 ‘사시(四時) · 춘(春) · 입춘(立春) · 주29 · 인일(人日) · 주31 · 주32 · 주33 한식(寒食) · 하(夏) · 단오(端午) · 주35 · 추(秋) · 칠석(七夕) · 주36 · 중추(中秋) · 중양(重陽) · 동(冬) · 동지(冬至) · 주49 · 제석(除夕)’의 작은 조목으로 부문을 매우 자세하게 나누어 놓았다.

『구간시화』의 구성은 내용을 고증하고 검토하기에 편하도록 일에 따라 부문을 나누고, 나누어 놓은 부문마다 해당 내용을 모아서 편집[彙編]해 놓았다. 이 책 27권 중에 큰 목차가 16문이고, 작은 목차가 모두 432문으로 되어 있다. 이와 같이 자세하게 부문을 나눈 것은 이전의 시화집에서 찾아보기 어려울 뿐 아니라, 중국에서 편찬된 시화집에서도 그 유례(類例)를 거의 찾아볼 수 없다. 『구간시화』의 부문 분류 체제는 중국의 유서류(類書類) 가운데 송대(宋代)에 편찬된 주41와 청대(淸代)에 편찬된 주43 등의 부문 분류 체제와 거의 유사하다.