북여요선 ()

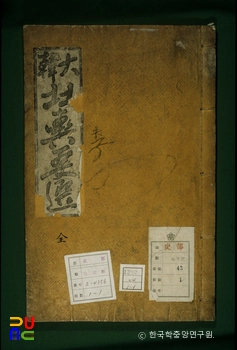

2권 1책. 지도가 첨부된 필사본. 표지에는 ‘大韓北輿要選(대한북여요선)’으로 되어 있다. 규장각 도서 등에 있다. 이밖에 1925년 이창종(李昌鍾)이 지은 『증보현토북여요선(增補懸吐北輿要選)』이 국립중앙도서관 등에 소장되어 있다.

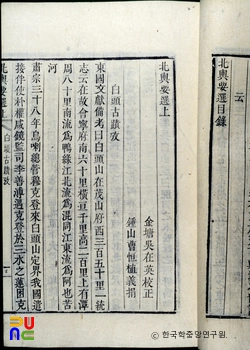

상권은 백두고적고(白頭古蹟攷) · 백두구강고(白頭舊疆攷) · 백두도본고(白頭圖本攷) · 백두비기고(白頭碑記攷) 등으로 되어 있고, 하권은 탐계공문고(探界公文攷) · 감계공문고(勘界公文攷) · 찰계공문고(察界公文攷) · 사계공문고(査界公文攷) 등으로 되어 있다.

「백두도본고」에서는 청나라의 목극등(穆克登)과 함께 정계비를 백두산에 세우는데 직접 갔던 이의복(李義復)의 기행문을 비교하여, 양국의 정계비 설립처가 동일함을 들어 이미 그 당시에도 토문강(土門江)을 국경으로 인식하고 있었다고 주장하고 있다. 「백두비기고」에서는 정계비의 내용을 검토하여 토문강이 결코 두만강을 지칭하는 것이 아님을 강조하고 있다.

「탐계공문고」에서는 1881년(고종 18) 이후의 양국 사이의 분쟁과 간도 및 두만강 연변에 사는 한인(韓人)들의 반응을 약술하였다. 하권에서는 안설(按說)을 붙여 자신의 의견을 강력히 피력하고 있다.

이 책은 간도의 영유권 문제에 관한 유력한 자료일 뿐 아니라 한말 격동기의 한국인의 간도에 대한 인식의 한 양상을 보여주고 있다. 특히, 권두에 있는 지도는 두만강원(頭滿江源)과 토문강원을 분명히 구별하여 그려놓아 국경 문제 연구에 매우 중요한 자료가 된다.