이계집 ()

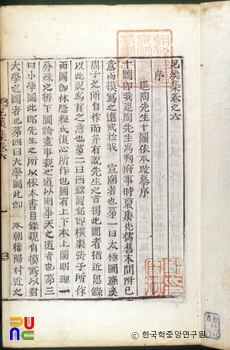

12권 5책. 목활자본. 1893년(고종 30) 후손 치복(致馥)과 외손 김진호(金鎭祜) 등이 편집하고 간행하였다.

『이계집』 권두에 남헌구(南獻求)와 치복의 서문이 있다. 권말에 김진호의 발문이 있다. 권1∼4는 시 524수, 권5·6은 서(書) 8편, 서(序) 15편, 기 3편, 권7·8은 잡저로 발 3편, 제문 11편, 애사 1편, 행장 5편, 묘갈명 1편, 권9는 별록으로 시 18수, 부(賦) 1편, 기 1편, 논(論) 1편, 별록후서(別錄後敍), 권10·11은 인지총화(仁智總話)로 유두류록(遊頭流錄)과 유삼동록(遊三洞錄) 등이, 권12는 부록으로 초고서(草稿序), 만사 27수, 제문 13편, 유사 1편, 행장 1편, 묘갈명 1편, 문집교정후소지(文集校正後小識), 문집신성고유문(文集新成告由文) 등이 수록되어 있다.

『이계집』 중에 「인지총화」는 산수에 대한 애착을 유가적 자연관의 자연스런 발로로 옹호하였다. 그리고 지리산의 수려한 경관과 안음(安陰) 삼동(三洞) 지방의 절경을 유람한 소감과 자연경관의 아름다움을 표현한 글이다.

『이계집』의 「퇴도선생십도의본개모서(退陶先生十圖依本改摹序)」는 이황(李滉)이 선유 정복심(程復心)의 구본(舊本)에 자신의 뜻을 부가하여 선조에게 올린 계(啓)에 붙인 서(序)이다. 십도 가운데에 태극도(太極圖) · 서명도(西銘圖) · 소학도(小學圖) · 대학도(大學圖) · 백록동원규도(白鹿洞院規圖)는 천도(天道)에 근본을 둔 것이다.

인륜을 밝히고 덕업을 쌓는 데에 그 의의가 있다. 심통성정도(心統性情圖) · 인설도(仁說圖) · 심학도(心學圖) · 경재잠도(敬齋箴圖) · 숙흥야매잠도(夙興夜寐箴圖)는 심성(心性)에 근본을 둔 것이다. 평상시에 힘써 실천하여 삼가고 공경하는 마음을 견지하도록 하는 데에 그 의의가 있다고 하였다.

『이계집』 별록은 모두 성년이 되기 이전에 지은 것이다. 「공자부득기위론(孔子不得其位論)」은 세인들이 공자에 대하여 애석해하는 마음을 전혀 다른 각도에서 비판한 독특한 글이다. 세인들은 공자가 그 학식에 합당한 지위를 얻지 못하여 치국평천하의 뜻을 이루지 못한 것을 안타깝게 여기고 있다. 그러나 공자가 현실 속에서 지위를 얻지 못한 점이 바로 공자가 영원한 지위를 얻게 된 중요한 계기라는 역설적인 논의를 전개하였다. 규장각도서 등에 있다.