종용록 ()

3권 1책. 목판본. 1909년 서흥 김씨의 시당숙부 심학환(沈鶴煥)에 의하여 주1 요산정사(樂山精舍)에서 간행되었다.

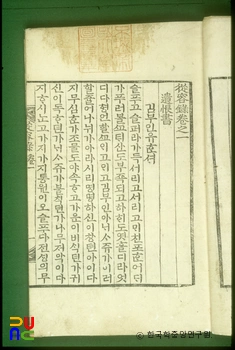

『종용록』 권두에 김도화(金道和)의 서문과 권말에 편자의 발문이 있다. 권1에는 김부인이 한글로 쓴 「김부인 유ᄒᆞᆫ셔」 · 「벽상셔」 · 「아바님젼상사리」와 이를 한문으로 번역한 송용완(宋鎔完)의 글이 실려 있다. 권2·3은 권1의 부록에 해당된다.

권2에는 김부인의 지극한 효열에 대하여 국가에서 주2하여 주기를 청원하는 각계의 장문(狀文)과 그에 답한 뎨김〔題音〕및 각기 상부에 보고한 내용, 그리고 장례원(掌禮院)에서 입안한 문서와 훈령 등이 실려 있다.

권3은 찬술문자이다. 제문 · 고유문 · 상량문 · 정려기 · 전 · 묘갈명 · 유서의 발, 순절록발 · 감시(感詩) 등 김부인의 출생과 생장 그리고 효열에 대한 내용을 자세히 기록하고 칭양한 글들이 실려 있다.

『종용록』 중에 권1의 한글유서는 남편의 죽음에 따라 순절하려는, 죽음을 앞에 한 한 여성의 흔들리지 않는 내면세계를 볼 수 있는 진솔한 가사체 내간문투의 글이다.

문학적 의의가 있음은 물론 합천지방의 방언과 언어적 사실을 볼 수 있는 자료적 의미와 아울러 사회사적으로도 의의가 크다 하겠다.

김씨가 산 시기는 1894년 갑오경장으로 과부의 재혼을 공식적으로 인정하게 되면서 여성에 대한 봉건적 제약이 붕괴되어가던 때이다. 김부인의 순절은 1904년 초이므로 이와 같은 시류에 역행하는 것이 아닐 수 없다.

김부인의 순절은 우리나라 봉건시대의 종언을 고하는 마지막 여인의 순절이다. 그 당시 갑오경장에도 불구하고 상당한 반향을 불러 일으켜 이와 같은 문집이 엮어지게 된 것이 아닌가 생각된다.

『종용록』은 당시의 새로운 조류에도 불구하고 여전히 전통적 봉건윤리가 여성사회 저류에 깔려 있었음을 시사하는 귀한 자료이다. 이밖에도 전편을 통하여 그 당시의 사회상과 영남유림의 맥을 고찰하여보는 데에 좋은 자료가 된다. 규장각도서에 있다.