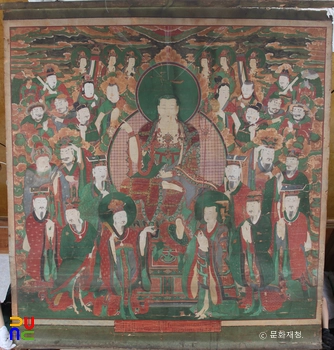

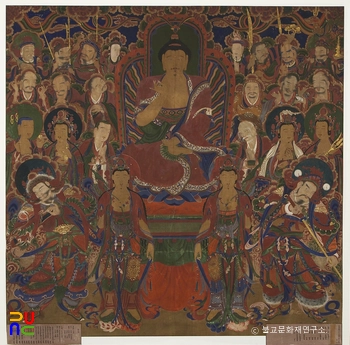

여수 흥국사 대웅전 관음보살 벽화 ( )

여수 흥국사 대웅전 관음보살 벽화는 전라남도 여수시 중흥동 흥국사 대웅전에 있는 조선 후기 벽화이다. 종이 위에 채색해 그린 불화를 다시 토벽의 벽면 위에 붙이는 형식으로 제작하였다. 관음보살은 백의를 입은 채 반가좌한 모습으로 연꽃 대좌 위에 앉아 있고 아래쪽에 합장한 모습의 선재동자가 있다. 선재동자가 선지식을 물으러 온 형식을 취하고 있는데 일반적으로 관음보살도의 배경이 되는 바위 표현 대신 파도 위에 솟아오르는 연꽃 대좌가 묘사되어 있다. 불전의 조성 시기가 1624년인 점에 미루어 보아 이 벽화는 17세기 이후에 조성된 것으로 추정할 수 있다.

흥국사 대웅전 후불벽의 뒷벽에 조성된 관음보살 벽화이다. 대개의 벽화가 벽면 위에 직접 안료를 채색을 하는데 비해 이 벽화는 종이 위에 채색해 그린 불화를 다시 토벽의 벽면 위에 붙이는 형식으로 제작하였다. 관음보살은 백의(白衣)를 입은 채 반가좌한 모습으로 연꽃 대좌위에 앉아 있고 아래쪽에 합장한 모습의 선재동자가 있다. 선지식을 물으러 온 선재동자가 관음보살을 방문하는 형식을 취하고 있다. 그러나 관음보살도의 배경이 되는 바위표현 대신 파도위에 솟아오르는 연꽃 대좌가 묘사되어 있다. 관음보살도는 대부분 족자 형식으로 제작되어 관음신앙의 주 전각인 원통전(圓通殿)이나 관음전(觀音殿)에 봉안되는데 조선시대에는 전각의 벽체를 장엄하는 벽화로서 그려지기도 하였다. 벽화로 조성되는 관음보살도는 창방(昌枋)이나 포벽(包壁), 혹은 측벽, 후불벽 뒷면(後面)에 조성되었는데 특히 후불벽 뒷면의 관음보살도는 조선시대 주불전의 특징적인 불화로 알려져 있다. 그 대표적인 예가 바로 여수 흥국사 대웅전의 관음보살도이다. 후불벽 뒷면에 조성된 관음보살 벽화는 전국적으로 10여 점 가량이 존재하며 주로 17~18세기에 재건된 사찰에서 찾아볼 수 있다. 흥국사의 경우도 불전의 조성 시기가 1624년인 점에 미루어보면 관음보살 벽화는 17세기 이후에 제작하였음을 추정할 수 있다. 참고로 조선시대에 불단 뒷편에 후불벽을 두고 관음보살 벽화를 그린 사례는 15세기 경에 조성된 강진 무위사 극락전 백의관음 벽화가 기원이 된다.

관음보살도의 도상은 보타낙가산을 상징하는 바위에 앉은 관음보살과 선재동자를 기본으로 하고 있는데, 흥국사 관음보살도의 경우는 바위 대신 물결위에서 솟아오르는 연화대좌에 앉은 관음보살을 묘사하였다. 선재동자와 정병 역시 연화대좌 위에 있다. 관음보살은 백의를 입고 있는데 이러한 도상은 17세기 조선 사회에 유포된 백의관음 신앙과 관련 있는 것으로 보인다. 또한 바위 대신 그려진 연화대좌 도상은 조선 후기에 유행했던 『관세음보살지송영험전(觀世音菩薩持誦靈驗傳)』의 변상이나 『불정심다라니경(佛頂心陀羅尼經)』의 변상도에 연화형 배경이 등장하고 있다는 점과 연관이 있다. 흥국사 대웅전의 관음보살도는 관음보살 상호와 어깨에 늘어진 보발(寶髮), 의습에 시문된 문양 등 수화승 천신(天信)이 제작한 흥국사 대웅전 영산회상도(1693)와 양식적으로 유사하다. 또한 선재동자의 머리 표현, 착의방식, 정병의 기형 등은 18세기 이후에 나타나는 관음보살의 도상을 취하고 있다.

흥국사 관음보살 벽화는 형식에 있어서도 특이할 뿐 아니라 17세기 및 18세기 이후의 변화된 관음보살의 도상과 신앙을 보여준다. 사찰의 주불전 후불벽의 또다른 신앙 공간을 묘사하고 있다는 점에서 주목되는 불화이다.