괴똥전

「괴똥전」은 계녀가사인 「복선화음록」을 서사화하여 만든 작자·연대 미상의 가사체 소설이다. 가난한 집으로 시집간 여성이 큰 재산을 모으고 남편과 아들을 성취시킨 후에 혼사를 앞둔 딸에게 훈계하는 내용이다. 후반부에 악행으로 패가망신한 괴똥 어미의 내력을 곁들여 들려주는 구성으로 되어 있다. 중요한 단락으로 치산 내력, 계녀훈, 괴똥 사설이 포함된다. 작중 화자의 입장에 있는 서술자의 긍정적 경험담과 괴똥 어미의 행실에 대한 부정적 시각의 목격담이 대비를 이루고 있다. 이러한 구조는 계녀훈의 진실성이 이중으로 보강되는 효과를 만든다.

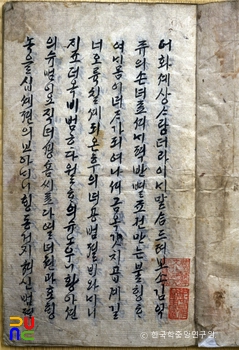

1책. 국문 필사본. 낙장본(落張本)인 김동욱(金東旭) 주1이 있고, 1895년에 필사된 한국학중앙연구원 장서각 도서에 수록된 이본이 있다. 한국학중앙연구원 장서각 도서에 실려 있는 「괴똥전」 말미에는 “을미지월 십ᄉᆞ일 필셔”라는 기록이 있다.

이본으로 「행실록」(또는 「계녀ᄌᆞ록」)이 있는데, 김동욱 · 박순호(朴順浩) 소장본과 서울대학교 도서관 가람문고본이 전한다. 이 중 김동욱 소장본 「행실록」은 낙장본이며, 박순호 소장본은 「진ᄃᆡ방전」 앞 부분에 짧은 분량으로 수록되어 있다. 김동욱 소장본과 가람문고본 「계녀ᄌᆞ록」의 내용은 「괴똥전」과 일치한다. 이 작품은 딸을 시집보내는 어머니가 자신의 시집살이와 괴똥 어미의 시집살이를 서사적으로 이야기하면서 딸에게 교훈을 주는 내용이다. 그외에 이 작품을 가사 형태로 전승하는 가사 이본이 있다. ‘괴똥전이라’·‘김씨계녀사’·‘복선화음록’·‘효봉구고치산가’·‘김부인전이라’·‘길부닌전’·‘부인가’·‘김부인선행가’·‘효여전’·‘여자행실녹’ 등을 포함해 수십 종의 가사 이본이 알려져 있다. 「괴똥전」 가사 이본의 하나인 우산본 「복선화음록」에는 화자가 노론 가문으로 추정되는 이씨 부인으로 나온다.

내용은 다음과 같다. 서술자인 ‘나’는 김익주의 손녀로 귀하게 자라나 부족함을 모르고 살다가 16세에 혼인한다. 시집은 문벌이 좋으나 가난하기 이를 데 없어, 함께 따라온 오라비가 돌아가자고 할 정도이다. 그러나 ‘나’는 빈부에 관계없이 남편을 따르는 것이 마땅한 도리라고 오라비를 설득하여 돌려보낸다. 살림을 해 보니 먹을 것과 입을 것이 부족한데, 남편은 글만 알고 시부모는 망령되며 시누이는 험담만 늘어놓는다. 보리죽으로 연명하고 무명옷밖에 못 입으면서도 눈밖에 나지 않도록 조심하지만, 양식도 더 이상 꿀 수 없게 되어 서럽게 지낸다. 타고난 부자는 없다고 생각하여 베를 짜고 논을 빌려 농사를 지으니 형편이 나아지기 시작한다. 시집온 지 3년이 지나자 재산이 조금 일어나 부모 형제를 잘 모시고 남에게 적선도 하며 지낸다. 이에 하늘이 도와서 주2이 돌아오고, 부부가 화목하며 아들들이 크게 벼슬을 한다.

이어서 시집가는 딸에게 여자의 행실을 이른다. 여자는 남편에게 순종하는 것이 으뜸이니, 아내는 고집을 세우지 말고, 말을 유순하게 하고, 의복과 음식을 맞게 하라고 한다. 또한 남편이 역정을 내거든 빌고, 걱정을 하거든 황송해하고, 추한 거동을 보이지 말고, 남편을 쉽게 보지 말고, 아내가 남편보다 강성해서는 안 된다고 한다. 이어 남편을 속이지 말고, 투기하지 말고, 변변하지 못한 남편이라도 조심하라고 한다. 경솔하게 처신하지 말고, 몸을 상하지 않도록 조심하고, 오래 산 남편에게도 첫날밤과 같이 조심스럽게 대하여야 한다고 경계하는 내용이다.

다음으로 건넛마을 괴똥 어미의 행실을 예로 들어 다시 한번 주의를 준다. 괴똥 어미가 시집올 때 시댁은 재산이 억만 금이고 높고 큰 기와집에 수많은 가족을 거느린 상태였다. 그러나 괴똥 어미는 시집오는 날부터 고약한 행동을 하고, 사치하고 비생산적인 일에 재산을 낭비했다. 그래서 결국은 집안이 망하고, 남편과 자식마저 죽고, 괴똥 어미는 거지 신세가 되었다고 비판한다. 그런 후 시집가는 딸에게 이 점을 명심하면서 내외 금슬을 화락하게 하고 남편에게 순종하라고 한다.

이 작품은 혼인하는 여성이 아내로서 갖추어야 할 올바른 행실에 관한 교훈적 설명을 중심에 두면서, 그 앞과 뒤에 화자 자신의 경험을 긍정적인 사례로 들고 괴똥 어미의 이야기를 부정적인 사례로 들었다. 그렇게 하여, 자신의 충고가 올바르다는 것을 설득력 있게 나타낼 수 있는 구성 방식을 취한 것이다. 이때 자신의 경험은 가난의 처참한 상황이 절실하게 나타나도록 그렸고, 괴똥 어미의 행실은 해학적으로 묘사하여 비웃음을 유발하도록 하였다. 그래서 한편으로는 명분과 도리를 중시하여야 한다는 주장을 펴면서, 다른 한편으로는 가난의 처절함을 통하여 명분적 사고방식의 부당성을 드러내었다. 또한, 파격적인 행동의 묘사로 작품에서 활력을 느끼게 했다. 근대 초기에 광명서관(1916)과 영창서관(1923) 등에서 출간되기도 하여 고전가사의 서사화에 대한 근대적 변용 양상도 살필 수 있는 작품이다.