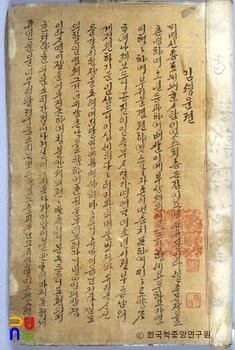

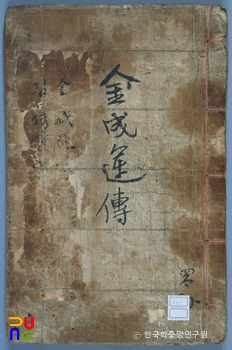

김성운전 ()

필사본. 단국대학교 율곡도서관 주1에 소장되어 있으며, 조선 후기에 창작된 것으로 추정된다. 명나라 신종조를 중심으로 김공필과 김성운의 2대에 걸친 가문소설적 성격을 띤 일종의 군담소설(軍談小說)이다.

작품의 전체 줄거리는 다음과 같다.

명나라 신종조에 김공필은 소년등과하여 부귀를 누리나 집안의 자손이 번성하지 않음을 걱정한다. 유리국에 사신으로 가는 길에 영릉 땅에서 억울한 사정이 있는 임 진사의 딸을 도와준다. 유리국에서 돌아오는 길에 그는 위기에 빠진 임 소저를 다시 구하고, 그녀와 혼인을 한다. 돌아와 부인에게 사실을 말하니 투기가 심한 부인이 자결한다.

김공필과 임 소저 사이에서 딸 성희와 아들 성운이 태어나는데, 두 남매가 천하의 절색이고 총명하다. 김공필은 예부상서를 지내다 간신 유경만의 모함으로 강남으로 유배된다. 두 남매가 몸을 보존하여 원수 갚기를 다짐하나, 형부시랑 장선걸이 성희를 후취로 삼으려는 책략을 피하다가 서로 헤어지게 된다.

김 소저(성희)는 영릉 외가로 가다가 월유촌의 남 도독의 집에 머물게 된다. 성운은 아버지를 만나러 강남으로 가다가 단성사에서 공부하는 수경을 만나는데, 수경은 남 도독의 아들이다. 성운이 다시 길을 떠나 유 승상의 아들 호원을 만나고 그의 누이와 언약을 맺는데, 유 승상도 유경만에게 주2당하여 연나라에 간 뒤 돌아오지 못하는 상황에 처한다.

성운이 강남에서 아버지를 만났으나 수삼 일 만에 사별한다. 성운은 꿈에 나타난 남해 선관의 지시대로 선경에 들어가 3년간 배운 뒤 속계로 돌아온다. 성운이 광주로 향하다가 산에서 재주를 배우고 있는 학녹을 만난 뒤 누이를 만나게 된다. 김 소저는 수경과 이미 언약을 한 사이다.

유경만의 참소를 받은 남 도독이 자결하자 그 부인도 따라 죽는다. 졸지에 부모를 잃은 수경이 원수를 갚고자 활쏘기와 말타기에 힘쓰다가 역시 도망 온 호원을 만나, 백학산 선관의 제자에게 책과 칼을 받고, 공부하며 무예를 닦는 데 힘쓴다.

이때 연나라가 강성하여 명나라를 침범하자, 유경만이 적을 치겠다고 군사를 거느리고 나갔다가 연나라에 항복하게 된다. 천자가 동관으로 피하자 연왕 공손걸은 동관까지 따라와 항복을 요구한다. 성운은 군사를 모으고 학녹을 중장군으로 삼아 동관으로 가 위기에 처한 천자를 구하고 공손걸의 군대를 쳐서 도주하게 한다.

곧이어 수경도 공손걸의 군대에 큰 피해를 준 뒤에 동관에 도착한다. 한편, 호원은 공손걸의 군사를 치다가 위기에 빠진다. 성운의 꿈에 위기에 빠진 호원이 나타나니, 모두 달려가 호원을 구하고 공손걸의 머리를 벤다. 그 뒤, 유경만을 잡아 죽여 군중에 보이고, 머리를 말에 달고 돌아온다.

이때 금인국의 선봉 증황달이 동관을 에워싸고 위협하니 성운이 계략을 써서 대패시킨다. 증황달은 황후와 태자, 공주를 인질로 잡고 항복하지 않으면 죽이겠다고 위협한다. 이에 성운이 가서 황후와 태자를 구하고, 증황달을 자결하게 한다. 싸움이 끝난 후, 성운은 초왕에 봉해지고 수경은 제왕, 호원은 조왕, 학녹은 위왕에 봉해진 뒤 언약한 대로 혼례를 치른다.

또한 천자는 세 딸을 초왕 성운, 조왕 호원, 제왕 수경과 각각 혼례시킨다. 이후 모두 부귀영화를 누리고 장수하며 자손들이 대대로 자리를 물려받아 천세를 누린다.

이 작품은 청나라의 대두를 배경으로 설정한 흥미 위주의 소설이다. 조선은 한족(漢族) 중심의 명나라가 망하고 오랑캐인 청나라가 중국 본토에 들어서자 숭명배청(崇明排淸)의 태도로 일관하였으며, 이러한 기조는 조선 후기까지 지속되었다. 이러한 인식 하에서 산출된 고전소설이 이민족인 원나라나 청나라를 배경으로 하지 않은 것은 조선시대에 팽배하고 있었던 한족 중심의 사고방식이 반영된 결과라고 할 수 있다. 따라서 「김성운전」은 청나라의 등장을 배경으로 다룬 고소설이라는 점에서, 기존 이민족 국가에 대한 당대인들의 인식 변화의 지점을 반영하고 있는 작품으로 평가할 수 있다.