장유성전 ()

「장유성전」은 작자·연대 미상의 고전소설이다. 장씨 가문 3대에 걸친 이야기를 중심으로, 윤씨·진씨 등 주변 가문과의 연대를 보여 주며, 주인공을 둘러싼 등장인물들의 복잡하고 긴밀하게 얽힌 시은(施恩)과 보은(報恩)의 관계를 통해 인과응보와 권선징악의 주제를 드러내고 있다. 신소설과 구활자본 고소설이 형성·유통되던 시기에 존재했던 「금낭이산」·「보심록」·「명사십리」 등과 함께 「보심록」 계열에 속하는 작품이다. 「명사십리」를 그대로 재수용하여 형성된 작품으로, 중국의 「조무 이야기」·「조씨고아」를 연원으로 하고 있다.

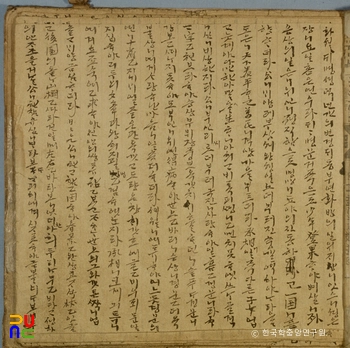

1책. 국한문 필사본. ‘대정십삼년원월염일시제(大正拾參年元月念日始製)’라는 필사기(1924년 1월 20일)와 ‘명사십리 신소설’이라는 기록, 그리고 국한문이 혼용된 것으로 보아 개화기 시대의 작품일 가능성이 있다.

「장유성전(張遺星傳)」은 「명사십리(明沙十里)」와 동종이명(同種異名)의 고전소설이며, 중국의 「조무(趙武) 이야기」·「조씨고아(趙氏孤兒)」를 연원으로 한 작품이다. 「장유성전」에서는 주인공이 겪게 되는 시련이 생략됨으로써 주인공 역할의 공백이 존재하는데, 그 이유는 주인공의 일생이 굴절됨으로써 생긴 필연적인 과정이기 때문이다. 또한 주인공의 일생이 굴절될 수밖에 없었던 것은 작품의 연원이 되는 중국의 이야기에서부터 비롯된 까닭이며, 그를 둘러싼 등장인물 간에 긴밀하고 복합적으로 얽힌 주1과 보은(報恩)’의 관계 때문인 것으로 보인다.

다만 중국의 것과 차이를 보이는 지점은, 시은과 보은의 관계에 좀 더 다양하고 구체적인 설정을 부여하여 적대자를 제외한 등장인물들이 모두 생존하게 함으로써, 원래는 비극적인 이야기를 행복한 결말이 되도록 내용을 바꾼 것이다. 또한 주인공의 군담을 포함함으로써 헤어졌던 등장인물들이 모두 다시 만나게 되는 계기를 마련하여 의도적으로 영웅소설의 성격을 지닐 수밖에 없도록 만들었다는 점이다.

「장유성전」에서 시은과 보은의 관계는 주인공의 군담이 등장하기 전까지 작품을 전개하는 기능을 맡고 있으며, 이 과정에서 주인공은 철저히 배제되고 있음이 확인된다.

작품의 전체 줄거리는 다음과 같다.

명나라 성덕 연간, 대동부 연화방에 사는 좌승상 장연수는 부인 이씨와 늦게 아들 경문을 얻었으나, 부인은 일찍 죽는다. 경문과 죽은 한림학사의 아들 윤광수, 그리고 어사중승 진유제의 아들까지 이들 세 사람은 우연하게도 함께 과거에 장원급제하여 각기 예부시랑·문학사·한림학사가 된다.

장 시랑(장경문)은 예부상서 왕노야의 딸과 약혼하였으나 차례로 양쪽 집안어른이 세상을 뜨자 결혼을 연기한다. 이 틈에 과거 녹림객(綠林客)이었던 장군 정필구가 왕 소저를 탐내었으나, 정필구를 물리치고 혼사를 성사시킨다. 진 한림은 양주 지방 이유신에게 빌려주었던 장 시랑 집안의 빚을 받아오던 중, 위기에 몰린 정씨의 딸을 보고서는 그 돈을 가지고 정씨의 딸을 구해 준다.

이때 정필구가 환관 조복·조침과 함께 왕이 될 작정으로 형주자사 이성과 모의하여 황성을 공격한다. 형세가 불리해지자 정필구는 장경문의 글씨를 위조하여 그가 역적 행위를 한 것으로 조작한다. 이에 결국 시랑 장경문은 남방으로 유배된다. 자객 김치근이 유배 중인 장경문을 살해하러 왔으나, 마침 그 자객은 예전에 장시랑이 목숨을 살려 준 사람이었다. 장시랑은 목숨을 부지하여 양주 이유신의 집에 피신한다.

왕 부인(왕노야의 딸)도 모함에 걸리고 옥에 갇혀서 사형을 기다리던 중 유복자 유성을 낳게 되는데, 청학이 날아와 유복자를 윤 학사와 진 한림에게 전달한다. 이에 진 한림은 윤 학사의 아들을 장시랑의 유복자라고 거짓으로 소문을 내고 산림에 숨는다. 윤 학사도 자기 아들이 장 시랑의 유복자라고 거짓으로 자백한다. 마침내 진 한림과 윤 학사의 아들이 함께 잡혀 죽게 되는데, 김치근이 이들을 살려 주어 이들은 남경 최 판관의 집에 머문다.

정필구가 왕 부인에게 욕심을 내지만 이번에도 김치근의 도움으로 왕 부인은 탈출하고, 용궁선녀와 청학의 인도로 최 판관의 집에 도착하여 진 한림과 해후한다. 윤 학사가 하옥산에 데리고 피했던 장유성과 진 한림의 아들 진충국은 도사를 만나 학문을 익힌다.

이때 정필구가 국사를 독단으로 처리하고, 그의 총애를 받는 옥화선은 『삼국지』 초선의 역할을 떠올린다. 천자가 정필구를 제거할 계획을 세울 때 남만이 침범한다. 정필구와 함께 출전하였던 조침이 초선의 계교로 주2로 쫓겨와서 그동안의 정필구의 행적을 폭로한다.

이에 조정에서 황청일을 보내 정필구를 공격하나 대패한다. 이에 장유성과 진충국이 스승에게 하직 인사를 올리고 출전하여 위기에 처한 황제를 구하고 대원수와 선봉장이 된다.

장 시랑은 가명으로 이들에게 싸울 계교를 알려 주고 부자가 상봉한다. 역경 끝에 정필구를 사로잡고, 여러 가족들은 우여곡절 끝에 경성에서 모두 만난다. 윤 학사의 아들 윤천명은 과거에 급제하고, 장유성·진충국은 각각 부마가 된다. 그리고 최 판관의 딸과 윤 학사의 아들 천명이 결혼하며 모두 부귀영화를 누리게 된다.

「장유성전」을 포함하여 신소설과 구활자본 고소설이 형성·유통되던 시기에 존재했던 「금낭이산」· 「보심록」·「명사십리」 등의 작품들은 「보심록」 계열에 속한다. 이들 계열의 이본 형성 과정을 살펴보면, 저본(底本)으로 추정되는 필사본 「보심록」에서 신소설 형식의 구활자본 「금낭이산」이 먼저 개작되었고, 몇 년 후에 다시 고소설 형식의 「보심록」이 구활자본으로 간행된 것을 알 수 있다.

「명사십리」가 현 「보심록」의 영향과 현 「금낭이산」 혹은 저본 「보심록」의 영향으로 개작·간행된 상황에서, 「장유성전」이 「명사십리」를 그대로 재수용하여 형성된 것이다.

한편, 현 「금낭이산」은 “신소셜 금낭이산”이란 제명을 통해, 신소설의 발흥에 대응하여 산출된 작품임을 알 수 있다. 「금낭이산」은 신소설기에 고소설이 어떠한 방식으로 시대적 추이에 대응해 나갔는지를 구체적으로 보여 주는 작품으로 평가할 수 있겠다.

「장유성전」은 영웅소설의 면모와 더불어 가족소설 내지는 가문소설의 성격도 보인다. 장씨 집안 3대에 걸친 이야기이면서, 한편으로 장·윤·진씨 세 집안의 관계가 세부적으로 묘사되어 있다. 작품 전체의 작가의식은 인과응보와 권선징악이 어우러져 있다. 문관과 무관을 대립적으로 보면서 문관이 상위임를 은근히 주장하고 있는 점이 주목된다. 하나의 소설이 제목과 인물들의 이름을 달리하면서 지속되었다는 점이 특이한데, 그만큼 독자에게 환영을 받을 만한 보편적 구조와 주제의식을 담고 있다고 할 수 있다.