담원시조 ()

B6판, 154면. 반양장.

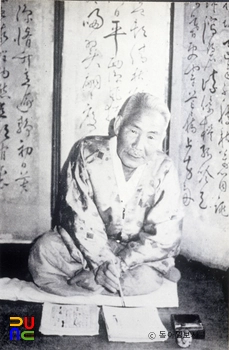

정양완(鄭良婉)의 회고에 의하면, 저자가 국한문으로 신문에 글을 쓰기 시작한 것은 1921년(29세)부터이며, 처음에는 한시 창작으로 면모를 드러내어 『동아일보』의 ‘금고시총(今古詩叢)’란에 「내장산 벽련암(內藏山碧蓮菴)」(1924.9.4.) · 「청명(淸明)」(1924.9.12.) 등의 오언율시를 기고하였다.

한시를 짓던 그가 시조에 관심을 보이기 시작한 것은 1926년으로서 『계명(啓明)』 제16호(1926.12.)에 게재된 「사모정(思母情)」이 시조의 틀을 빌려 창작한 첫 작품이었고, 이어서 『청년(靑年)』 · 『동광(東光)』 · 『현대평론(現代評論)』 · 『문예공론(文藝公論)』 · 『배화(培花)』 · 『삼천리(三千里)』 · 『시온(詩蘊)』 · 『신가정(新家庭)』 · 『중앙(中央)』 · 『불교(佛敎)』 · 『동아일보』 등에 시조를 발표하였다.

이 시조집에는 이러한 신문 · 잡지에 발표한 내용을 중심으로 46편 312수가 수록되었다. “가을은 그가을이 바람불고 입‘드’는데/가신님 어이하여 돌오실줄 모르는가/‘살뜰’이 기르신아희 옷‘품’준줄 아소서.”(「慈母思」, 첫수), “계실젠 진주기생 떠러지니 나랏‘넉’이/남강물 푸른빗이 그제부터 더‘지터’라/오실제 길뭇지마소 ‘핏줄’절로 당긔리.”(「晉州義妓祠迎送神曲」, 첫수), “신시(神市)로 나린우로(雨露) 꼿‘점진’들 업슬소냐/왕검성(王儉城) 첫봄빗에 픠라시니 무궁화(無窮花)를/지금도 너곳 대(對)하면 그제런듯 하여라.”(「槿花詞三疊」, 첫수) 등에서 살필 수 있듯이, 정인보의 시조의 의미구조는 존상사상(尊上思想) · 혈족이념(血族理念) · 친족사상(親族思想)의 집약이었다.

그가 양명학자였듯이 인성(人性)에 기초한 양명학의 이상을 시조로 재현하려 하였던 면모로 살펴진다. 그러기에 그의 시조에서는 꽃 한 송이에도 이념이 깃들여 있었던 것이다.

이 시조집은 고어와 고문체를 많이 사용하고, 자수(字數)와 구위(句位)를 고정하고 있으며, 주기(注記)가 빈번하여 예스러움의 분위기를 자아낸다. 이를 가리켜 인습적이라는 평가도 자주 있어왔으나, 오히려 전통적 시조에 대한 보수적 의지로 긍정되어야 할 부문이기도 하다.