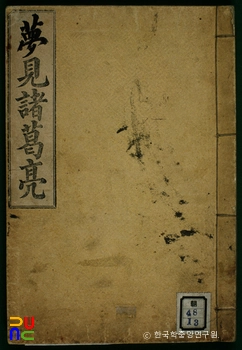

몽견제갈량 ()

유원표(1852~?)는 역관 집안에서 태어나 역관으로 10여 년을 몸담았다. 그러다 1906년 봄에 사직하고 근거지를 개성으로 옮겨, 계몽지식인으로서 본격적인 활동을 시작한다. 신문 매체에 시국에 관한 글을 기고하며 활발히 활동하였으나, 1907년 이후에는 계몽소설 『몽견제갈량』 집필에 몰두하였다.

그는 이 작품에서 서구 열강의 침략과 일본 제국주의를 눈앞에 둔 조선의 앞날에 대해 고민한다. 이를 위해서는 개혁이 필수인데, 개혁을 이끌어야 할 사대부들이 『삼국지』에 빠져 있다고 개탄한다. 유원표는 이런 이유로 ‘제갈량을 통한 주1’를 시도하게 되었다고 말한다.

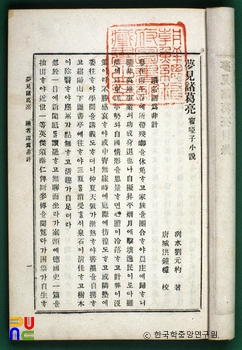

『몽견제갈량』은 국한문 활자본으로 신채호(申采浩)의 서(序)가 있으며, 홍종은(洪鍾檼)이 교열하여 1908년 광학서포(廣學書舖)에서 발행하였다. 1909년 재판된 바 있으나 일제강점기 아래에서는 금서(禁書) 조처되기도 하였다.

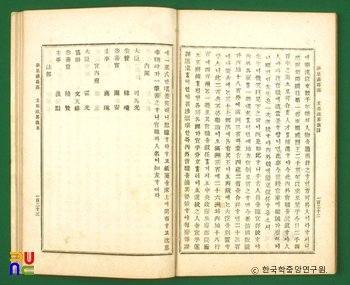

이 작품은 ‘의자위위비계(議者謂爲非計), 용혹무괴십장(容或無怪十章), 선생역사연의(先生歷史演義), 동토문학허실(東土文學虛實), 황백관계진상(黃白關係眞狀), 지나정략개량(支那政略改良)’이라는 여섯 항목의 소제목으로 구성되어 있다.

병오년 봄에 관직을 사퇴한 작자는 가족을 거느리고 농장 생활을 하면서 동양 정세와 국가 형편을 늘 걱정한다. 하루는 신문을 읽고 독일 역사를 뒤적이며 비스마르크[比斯麥]의 전기를 읽다가 피곤하여 책을 안은 채 잠이 든다. 꿈속에 가볍게 날아 한 곳에 도착하였는데 그곳은 중국 호북성 형주부 양양현 와룡강이며, 여기서 「양보음(梁甫吟)」을 읊고 있는 제갈량을 만난다.

작자 밀아자(蜜啞子)는 평소에 품고 있던 의혹에 대하여 질문하고, 제갈량은 대답하고, 그 대답에 대하여 비판한다. 이들의 대담의 주요 내용은 과거에 제갈량이 행한 행위와 그에 대한 비판으로 민생 · 법제 · 이용후생 등에 관한 것과 당시의 동양 삼국의 관계 및 경장대개혁(更張大改革)의 제반 사항에 관한 것이다. 대담 · 토론 후 이별하여 돌아오다가 일성장환(一聲長歡)에 깨어나니 침상의 꿈이었다.

서세동점(西勢東漸)주2이라는 용어는 동양과 서양이라는 지리적 이분법은 물론 인종과 문화에 대한 이분법을 전제로 하고 있다. 청일전쟁 이후 서양 열강의 중국 분할과 러시아의 만주 점령이 진행되자, 많은 지식인은 당시의 국제 질서를 인종 경쟁으로 보았다. 황인종은 일본을 중심으로 단결해야 백인종에 맞설 수 있다는 인식이 만연했다. 유원표 역시 이와 같은 인종주의의 시각으로 러일전쟁을 바라보며, 황인종의 맹주로 떠오른 일본이 무력으로 러시아뿐만 아니라 백인종의 식민지가 된 이웃 나라 황인종을 모두 구제해야 한다고 주장했다.

이때 황인종의 ‘동양’은 한자, 주3 문화권으로 사유되었다. 유원표는 사회적 개혁을 촉구하면서도 유가 사상 자체를 비판하지는 않았다. 진정한 유가 사상의 실천을 통해 개화를 이룰 수 있다는 논리를 갖추고 있는 것이다.